“飞虎队”的“巨鲨”——美制P-40战鹰式战斗机

“飞虎队”的“巨鲨”——美制P-40战鹰式战斗机

P-40战鹰式战斗机由柯蒂斯-莱特公司(Curtiss Wright)以该公司设计生产的P-36战斗机机体,搭配上艾利逊发动机公司研制的V-1710-19液冷式发动机结合而成的新战斗机。就性能而言,P-40与1940年代初的轴心国战机性能相较显得平庸;然而它生得及时,成为1941年美国正式参战时唯一已经进入量产阶段的单座战斗机,因此本机除了美军自用外,也大量军援给各同盟国使用,成为二战初盟军奋战的象征性机种。1944年11月P-40停产,总共生产了13738架,在美国战斗机生产记录中排名第3;所有的P-40都在纽约州水牛城(布法罗)工厂生产。

P-40战鹰战斗机

P-40战鹰式战斗机由柯蒂斯-莱特公司(Curtiss Wright)以该公司设计生产的P-36战斗机机体,搭配上艾利逊发动机公司研制的V-1710-19液冷式发动机结合而成的新战斗机。就性能而言,P-40与1940年代初的轴心国战机性能相较显得平庸;然而它生得及时,成为1941年美国正式参战时唯一已经进入量产阶段的单座战斗机,因此本机除了美军自用外,也大量军援给各同盟国使用,成为二战初盟军奋战的象征性机种。1944年11月P-40停产,总共生产了13738架,在美国战斗机生产记录中排名第3;所有的P-40都在纽约州水牛城(布法罗)工厂生产。

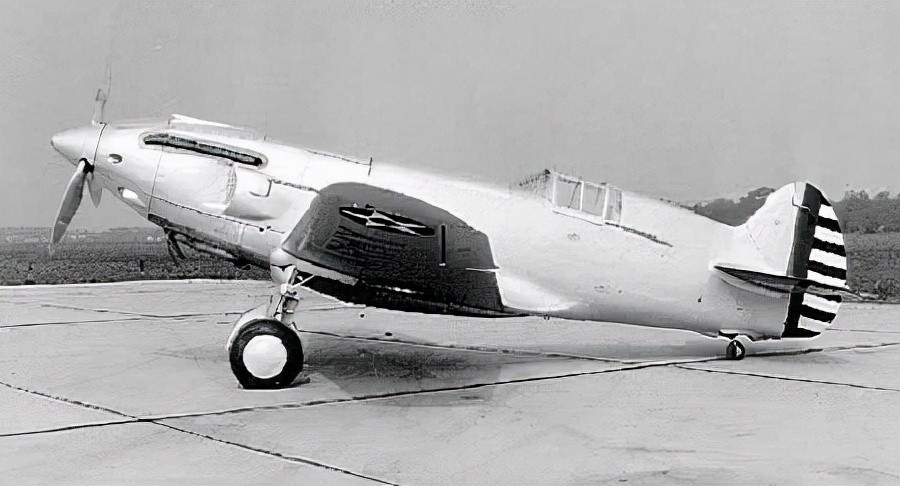

寇蒂斯YP-37,该机的研发成果直接转用于P-40上

1942年9月11日,一架试飞的P-40高空失火,试飞员受伤跳伞逃生,失控的飞机坠入柯蒂斯-莱特公司工厂,14人牺牲,42人受伤,在布法罗国际机场长期停车场17-18排路边立有纪念牌。

P-40较为人知的战绩是在东亚战场缔造,由美国飞行员陈纳德成立的空中佣兵部队——飞虎队在二战初日军攻势摧枯拉朽之际,驾驶著P-40战斗机与锋芒正盛的日军交手并多次赢得胜利,其发动机下颚漆上的鲨鱼嘴成为宣传中广为人知的P-40涂装象征,因为飞机头部画上鲨鱼头,而未见过鲨鱼之昆明市民称作“飞老虎”而得名。中国政府请迪士尼公司设计了飞虎队标志。

XP-40原型机,该设计已经过修正,将引擎冷却器移动至机鼻下方

第二次世界大战之后,柯蒂斯-莱特公司停止生产飞机,转型飞机部件生产,最终1950年卖掉布法罗工厂,完全离开布法罗,一号厂现在是一所学校,学校校徽模仿了柯蒂斯-莱特公司标志的飞行的翅膀,二号厂现在是布法罗国际机场,长期停车场的17-18排路边是1942年坠机事故发生地,留有纪念牌。 在布法罗已经没有P-40的痕迹,但是在尼亚加拉国际机场有尼亚加拉飞机博物馆里面可以看到P-40的表姐妹型号P-39,俄罗斯尊称娜塔莎。

1942年拍摄的飞虎队战机,机鼻机枪很明显的特征

研发起源

P-40开发是衍生自P-36的量产计划,虽然美国陆军航空队因应世界局势复杂下订购了一批P-36取代旧型的战斗机,但对该机性能并不满意;因此陆军航空队在1937年斥资要求寇蒂斯开发一架装有V-1710发动机、涡轮增压器的P-36,该机开发代号为YP-37,寇厂使用了标准的75型机身改装。

1937年4月,YP-37首飞,创下在6100公尺高度达到时速547公里的纪录。装备涡轮增压器与液冷引擎后,前机身的空间已经大部分被占用殆尽;因此引擎冷凝器移到两翼翼根。但就外观来看很明显受限于机械结构,YP-37仍缺陷重重,不太可能服役使用;即便美国陆航仍持续投资,但寇厂另外以同样理念设计出一款简化版的机种,该机即为P-40。在1930年代末期完成测试的V-1710 C系列不仅输出曲线稳定,其最大输出达1000匹马力标准,等同于P-36运用之R-1830系列,且汽缸数更少、正面投影面积也较小;根据寇厂初期计算,换用输出动力相等却又降低空气阻力的液冷引擎飞机会比比装设星型引擎的P-36增加5%的速度。P-40由设计P-36的飞机工程师唐纳文·瑞斯·柏林(英语:Don R. Berlin)(Don R. Berlin)负责,寇厂利用10架P-36的机身改装,新机型于1938年10月14日在水牛城试飞,测试飞行员为寇帝斯试飞员爱德华·艾略特,首架试飞的XP-40引擎冷凝器配置设于后机身。

P-40从P-40E开始武装成为6挺M2重机枪

不过,XP-40的飞行表现实际上让人大失所望,理论上能让机体更为流线的液冷引擎却被其它增加配件给拖累导致XP-40极速只达到每小时507公里(315英里),大部分状态的飞行极速只有482公里(300英里),与P-36极速相同,增加的呆重还让XP-40失去P-36以往的灵活操作特性。但是,这架战机继承P-36的坚固设计仍得到陆军航空队战斗机计划处办公室( Fighter Projects Officer)副主任Benjamin S. Kelsey的护航,当时他向记者表示这架飞机未来可以极速仍有增加100英里(160公里)的潜力;虽然寇蒂斯的工程师已经在实施改善液冷散热器开口的工程,但为了拯救这架飞机,Kelsey要求将XP-40实机拉进美国国家航空谘询委员会的大型风洞测试,藉以评估如何优化气动力构造、降低阻力。从1939年3月28日至1939年4月11日,XP-40在该地进行相关测试[5];同时间寇蒂斯工程师重新设计了液冷引擎的乙二醇散热装置,将这项零件移到了引擎下方,散热器进气口同时也整合入润滑油冷却装置,减少进气口带来的阻力增加问题。在NACA的测试协助下,XP-40重新设计了起落架舱盖、整合式排气歧管,经过这些改良后,XP-40从威尔伯·怀特机场(英语:Wilbur Wright Field)飞回水牛城的寇蒂斯工厂时,实际飞行极速已经提高到每小时570公里(354英里),随后该机通过测试开始量产;1939年12月测试时,P-40曾达到587公里(366英里)的极速。

P-40K为P-40E小幅度修改的型号

生产型号

XP-40

在1938年10月试飞的原型机。

P-40\战斧I

第一批次量产的P-40机系,公司代号Hawk-81A-1,生产340架;主要武器为2挺0.3英吋机枪、2挺0.5英吋机枪,无防护装甲、自封油箱。

1939年,在欧洲全面卷入战争前夕,美军已经意识到武力升级迫在眉睫;当时陆军航空队提出多种新型战斗机竞标案,新战斗机的设计要求要引擎必须匹配涡轮增压器获得卓越的高空性能表现,1939年的竞标案胜出者后来也都成为二战美军主力机种,包括单引擎的P-47、双引擎的P-38;当时正测试中的P-40在竞标者中性能显得平庸无力,但是对寇蒂斯来讲优势是时间。在当时,所有竞标者的方案都还停留在设计图上,只有寇蒂斯因为大量沿用P-36的生产设备因此可以在最快时间内交付实机,这个优势让寇蒂斯比其它竞争者可以提前一年交付美军飞机提供战力基础。理解时间不充裕的美军,决定同时进行两个方案,也就是开发新战机,同时也采购垫档用的战机因应战力扩充之需。1939年4月26日,美国陆军向寇蒂斯订购524架Hawk-81,这在当时是美国陆军航空队建军以来采购数量最大的一批订单。

P-40N

美军版P-40在1940年4月4日首飞,使用XP-40最后测试的V-1710-33 (C15)发动机(离陆输出功率1,040匹马力),机身制程换用平齐铆接法(Flush riveting)降低阻力,机体空重2,438.5公斤、一般起飞重量3,078.5公斤、最大起飞重量3,272.6公斤,武装为机鼻2挺0.50英吋机枪、机翼2挺0.30英吋机枪,无外挂硬点;飞行性能最佳表现在15,000英呎空域,可达574.5公里(357英里)、爬升到该高度需时5分12秒;在402公里(250英里)时速下续航力可达1,528.8公里(950英里)。

P-40并没有投入实战,其中一架改造为侦查用的P-40A、44架改造增强武装称P-40G、其馀改造为RP-40。

保存至今的P-40E

P-40推出后很快受到国外买家重视,法国在1939年5月10日投降前订购了140架,一部分仪电设备更换为法国制品;由于美军在签订前200架购机合约后有刻意拖延后续购机签约现象,致使寇蒂斯在1940年起优先处理法国订单,在1940年4月法国订购的P-40已开始出厂,原定于1940年6月6日交机,因政局变故这批飞机在1940年6月决议转移给英国,英国将它们称为战斧I,为了接收这批飞机因此又再度拆改,主要改装是将机翼0.3英吋机枪改用英规0.303英吋机枪统一后勤,0.5英吋机枪则保留;因为缺乏火力,防护性能也欠佳,招致英军诟病。最后这批飞机只完成法国订单及美国的第一批合约。

驻守在瓜岛的美国陆军航空军的P-40

P-40B\40C\战斧IIA/B

第一批次量产军援给海外盟邦的P-40机系,生产自1939年到1942年,包括苏联、英国、中国均有获援,苏联的军援机是由英国接收的战斧IIB转手取得;外表特征特色是发动机整流罩装有机枪,发动机罩与散热进气口较小。

阿拉斯加第 343 战斗机大队第 11 战斗机中队的 P-40

本型号的P-40吸取了英国对战斧I型的批评,武装有机翼上的4挺0.30英吋机枪,发动机整流罩上方增装2挺0.5英寸的M2重机枪。不过最早的战斧IIA仍维持未装设防护系统的设计,因此英军拒收,这批为数100架的飞机后由中华民国购入。在战斧IIA(P-40B)起,配备装甲、防弹玻璃、部分的燃料系统加固;战斧IIB(P-40C)时,换装容量609公升的改良式自封油箱提供燃料系统的全面防护、增加对地武装挂架,机腹挂架亦可增装1具容量236公升的可抛式副油箱。

在北非的英国皇家空军第112中队是第一批采用鲨鱼嘴的P-40

P-40B的运动性评价当时算是高水准,特别是滚转能力出众,在P-40家族中也算是比较灵敏的一个型号;在3,000公尺以下低空仍能与轴心国的同期主力,如Bf109E一搏。问题是沿用自原型机的V-1710-33引擎输出只有1,090匹马力,动力表现普通,而且仅有一级一速机械增压的引擎在超过3,000公尺以上的高空输出下降太快,难当重任;而C型以后为满足客户对于多用途与生存性的需求增装配件造成机体空重增加,飞行性能恶化。就英国在第一批次量产机种的飞行性能表现经验归纳,战斗重量3,400公斤级的战斧IIB的极速只剩下563公里(350英里),甚至有345英里的数据,总和机动性不如其它Hawk 81系列;火力与防护力又不如后期型号,只是种勉强堪用的型号,苏联甚至会将军援的P-40C翼上机枪拆除1对以降低机体空重。

击落日机的P-40

到P-40C时,Hawk 81系列的改良容馀已经趋于极限,但是强调多样化任务、增强防御等设计需求成为下一批次P-40的设计重点。而大部分在国外服役的P-40B/C在1942年中就被野马式取代。

P-40D\40E\小鹰MKI/IA

第二批次量产的P-40机系,改称Hawk 87系列。Hawk 87系列为寇帝斯以开发失败的XP-46战斗机部分技术改良的P-40,比较重要的技术为输出功率达1,150匹马力之V-1710-39发动机,搭配新的机械增压器可以维持到3,560公尺高度仍有足够动力输出;新衍生型发动机的设计虽然在紧凑的体积下升级引擎动力,但冷却能力需求也增加了,因为配合新的冷却设计增加空间,Hawk 87系列把机鼻整流罩整个放大改造,取消了机鼻机枪。

飞虎队的P-40

得到了更多动力后,Hawk 87系列增加更厚实的防御装甲、自封油箱,且机翼武备统一升级成0.5英寸的M2重机枪,投射火力仍维持4挺设计,并未因取消机鼻武备空间而削弱。

P-40D生产两批,分别为美国陆军航空队订单,这批只有22架,于1940年9月下订。但英国在美军打V-1710-39主意之前就被寇厂推销采购一款使用该型发动机的Hawk 87系列,这批战机称为小鹰MKI,技术规格与比照P-40D标准,英国最后签订560架采购订单,但实际仅有20架交机,其馀订单亦被转单至小鹰MkIA;这批战机虽然可靠性、生存性在过剩的强韧结构协助下进一步提升,但也因此呆重过剩,运动性比起先前型号相形下降。

地面由国民革命军士兵守卫的P-40

1939年4月,美国陆军航空队在欧陆见证了当地一线战机的流线外型,随即决心下订524架P-40以求尽力追上国际先进水准,这让P-40在太平洋战争爆发初期是美国陆军航空军的主力机种;随后,P-40便在1939年9月欧洲战火引爆时唯一进入量产的最新锐机种,以及美国唯一尚有能力与纳粹德国战机一搏的战斗机。其它使用的国家包括英国、法国、中华民国、苏联、芬兰、澳大利亚、纽西兰等。

美国陆军航空军的P-40

虽然基础设计的前身P-36乃1930年代末期世界各国战机中最均衡的杰作;但P-40的设计仅是将P-36液冷化,在登场的时间点已属陈旧,本身性能取向与设计特征并无突出之处,同时本机体也缺乏新型战机惯用的自动襟翼与更优良的副翼,且V-1710引擎搭配的一级机械增压器在超过3,000公尺以上空层输出骤降,因此P-40家族缺乏高空飞行性能的老毛病一直未有根本性改善,使飞机机动力无法获得更进一步优化。虽然在俯冲速度及滚转性能上仍旧不弱于1942年之前的轴心国战机,但陈纳德等早期训练P-40飞行员的指挥官都会告诫对上日本战机时不要让飞机减速进入缠斗状态。

原型 XP-40

不过,P-40具有一定程度的半模组化设计,因此对野战维修人员来说是一大福音;同时机体为了高度安全性而让机体结构设计装有5根翼梁(英语:Spar (aeronautics)),虽然造成飞机过重问题,却也让这架飞机在空中非常耐粗暴操作。

缅甸战场的美军第436航空联队

英国皇家空军飞行王牌Clive Caldwell曾陈述北非战场的P-40飞行员,有时候甚至会刻意用冲撞方式撞烂轴心国战机获取战绩。虽然P-40无法同欧陆或北非等战场的轴心国战机进行比拼高空高速性能的对等抗衡,但由于有比BF-109与喷火式更长的续航力,虽然缺乏高空飞行性能、爬升率恶劣的P-40在二战开战初期凭借尚能一用中低空运动性、相对具有优势的火力与装甲、强横的结构,在空战与对地任务保有一席之地。不过在太平洋战场,普遍具有高运动性的日本战机却让P-40的运动性难有发挥馀地,又反而需要多利用俯冲性能求取一线生机。 随着新机种的服役,大多数P-40很快的退居二线或是担任训练的任务。

P40战鹰

北非战场

英国在北非战场由沙漠空军(英语:Desert Air Force)领军,同时也是英国配备P-40最多的一个区域;1941年初,战斧I型运交英军替换飓风战斗机,迎战义大利皇家空军(英语:Regia Aeronautica),然而英国人很快察觉到这批飞机火力与防御力都存在缺陷,并非理想的机种。战斧I型的内折半埋式起落架也为皇家空军带来一些操作上的习惯磨合困扰。不过,改良的战斧II型与小鹰等机种逐步配发后,英军也认可这批美援战机足以替代飓风式争夺北非战场制空权,也由于在北非战场恶劣天候与环境影响战斗,对后勤需求较不挑剔的P-40在这战场有许多适合运用的空间。

一架 B-24 飞越两架 P-40

在北非战场,P-40族系的性能足以战胜G.50战斗机与MC.200战斗机等同期机种,其低空滚转等机动性亦优于Bf-109E系列,迫使轴心国投入MC.202战斗机与Bf-109F系列争取优势。由于北非战场的交战空域多半在16,000英尺(4,900公尺)以下,P-40的高空动力不足问题相对不明显,同时因低高度空战稍微抵销掉Bf-109的空战优势,P-40族系以较佳的水平机动操作与轴心国战机格斗尚能有交战胜利的机会。也由于飞机特性的缘故,初配发时皇家空军会仍以传统的卢弗贝瑞圆阵(英语:Lufbery circle)编队接战,常遭Bf-109以垂直机动战术给猎杀;但是在1941年末至1942年初重新检讨空战编队,以流动编队(近似于德国空军的双机编队),并在中队后安置一到两组可实施萨奇剪战术的编组,让整个中队以较为松散的架构接战。但是对老练的德国空战菁英来讲仍然很容易得手,因此北非空战中几位德国知名王牌战果多半是猎杀P-40得来。

P-40 战鹰

P-40于1941年7月首次进驻北非战场参加战斗任务,皇家空军的第112中队(No. 112 Squadron RAF)是第一个在北非使用P-40的作战中队,P-40著名的鲨鱼嘴涂装也是从此中队开始流传,鲨鱼嘴的来源有种说法是英国人效法德国人将漆在BF-110战机上的鲨鱼嘴漆在自己的飞机上,不论来源为何,这个传统将被飞虎队继承下去,并且更加广为人知,其中飞虎队使用自英国转移的100架外销型在缅甸与中国战区协助抵抗日本人的作战,传自英国人的鲨鱼嘴涂装也成为飞虎队的历史象征。

美国空军国家博物馆的 P-40E

中国与中缅印战场

在苏联采购的战机消耗殆尽后,美援战机适时接捕中国空军的缺位,P-40成为当时援华机种的其中一款,到中后期成为中国对抗日本空中武力核心;由于中国空军飞行员测试时对这架转弯及格斗性能不如现役战机的新机种适应不良,最后将第一批美援战机全部交付给陈纳德组成的飞虎队。该队P-40机首处通常会画上鲨鱼大嘴和利眼,原本用意是令其状似鲨鱼。此创意是沿用自北非RAF澳大利亚籍部队P-40的涂装。关于此涂装与队名的传说相当多,但将当年与事者的证言多方汇整后,最可信者为:长期躲警报的中国百姓看到该队伍在空中神勇的与日军交战并占据上风,极为振奋,但衡阳附近居民长期居住内陆,不识鲨为何物,见其血盆大口的涂装,直觉地将之认作 "会飞的老虎"。此恰与成语如虎添翼相符,口耳相传、以讹传讹下便成“飞虎队”。美国志愿飞行团的人员听到这个误传反而非常喜欢,既独特也有中国风味,颇能突显自身单位的存在感,便传达给上层并获得了相同的意见,最终获得许可后成为对媒体宣传上的正式名称,这就是日后扬名海外的飞虎队名称之由来。

P-40M 小鹰

中国早期获得军援的优先顺位低于其它主要参战国家,加上国内无自制飞机能量,为了尽早恢复战力故吸收了许多美制特规机种,这状况在P-40上也存在;第一批100架P-40原本是为英国制造的战斧B型机,但是英国后来拒绝接收,因此将这批飞机转售国府。这批飞机为配合英国规格,因此制造时便没有配备无线电、机枪、导航设备,该型号亦无法加装可抛弃式副油箱与炸弹架,因此主要只能作为空战运用,因此虽然飞机本身价格并不高昂,中国为此去额外筹措补充战机所需武备,但部分非标准制式配备,因此增加了战机的后勤难度,尤以是P-40使用的是自购的RCA-7-H无线电,该装备稳定性一直遭到使用者诟病。但在国府接手后,这批战鹰式战机更换为自封油箱,并且在飞行员座位后方加装了两片钢板增加对驾驶员的保护效果。从飞虎队起,指挥官陈纳德采用了与苏联近似的俯冲战术,配合优势的国土纵深,得以在进入战斗前占据优势高度,以俯冲射击、一击脱离等战术去猎杀性能弱于己方的日机,造就许多空战胜利,证明了自己的价值;且恰逢日本发动太平洋战争初期,火力较强的日本海航战机撤离中国战场,P-40与火力不足的日机(如日本陆军的一式战斗机‧隼)争夺制空权时,其坚固耐打的机体让飞官作战有著更高的生存机率。

北非战场的P-40

但比起空战胜负,前期更大困扰著中缅印战场的问题是在零件长期短缺,因此后勤人员常常得从无法使用的飞机上拆卸下各项料件尽可能去物尽其用。