一口气看完中华民国三十七年的历史

一口气看完中华民国三十七年的历史

中华民国(1912-1949),是辛亥革命以后建立的亚洲第一个民主共和国,简称民国,1911年辛亥革命爆发后,革命党在南京建立临时政府,各省代表推举孙中山为临时总统,1912年元月民国正式建立。

1927年,国民党建立起南京国民政府,实行反动统治,1949年,中国人民在中国共产党的领导下,推翻国民党反动统治、解放全中国,中华民国时期结束。

武昌首义:划破旧时代黑暗的璀璨曙光

在 20 世纪的头十年,中国社会陷入了前所未有的动荡深渊,城乡群众自发的反抗斗争,北方各省,民变如同星星之火,此起彼伏,燃遍大地,而长江中下游各省,连年遭受灾荒的无情肆虐,饥民们如同潮水般成群涌入城市,抢米骚动如同家常便饭般频繁发生,这一桩桩一件件,都在无情地宣告着这个古老国家的千疮百孔,也预示着一场翻天覆地的变革即将来临。

为了挽救摇摇欲坠的统治,清政府开始推行各种新政,练新军,试图打造一支能稳固统治的 “钢铁之师”;兴学堂,期望培养出为其所用的人才;

1908 年底,光绪皇帝和慈禧太后这两位晚清的 “掌舵人” 相继离世,年仅三岁的溥仪被强行推上了历史的舞台,其父载沣监国。此时的清政府,就像一座内部已经千疮百孔的大厦,内部倾轧日益激烈。

载沣放逐北洋新军首领袁世凯,组建皇族内阁,这一举动引发了立宪派士绅官吏和北洋军将领的强烈不满,使得这座大厦摇摇欲坠,岌岌可危。

1911 年 5 月,清政府做出了一个堪称 “自掘坟墓” 的决定 —— 实行 “铁路国有” 政策,这所谓的 “国有”,完全就是一场赤裸裸的强盗行径,强行夺走民办铁路的权力,转手卖给列强,却对商民们辛辛苦苦筹集的股金拒不归还。

这一丧心病狂的掠夺行为,瞬间点燃了民众心中积压已久的怒火,如同星星之火,迅速引发了燎原之势,一场全国性的保路风潮就此爆发,其中,川汉铁路经过的四川地区,反抗尤为激烈,就像一座随时可能喷发的火山,积蓄着巨大的能量。

当清政府慌慌张张地从湖北抽调新军入川镇压民众时,武昌新军中的革命党人敏锐地察觉到,这是一个千载难逢的绝佳机会。1911 年 10 月 10 日,他们如同勇敢无畏的战士,毅然决然地发动起义。这起义的力量犹如排山倒海一般,一举攻占了总督衙门,随后,他们又以秋风扫落叶之势,迅速光复了汉口和汉阳。

新军协统黎元洪和立宪派首领汤化龙等,眼见革命的浪潮势不可挡,纷纷选择归附革命,黎元洪被推举为湖北军政府都督,这个新成立的军政府犹如一盏明灯,宣布中国为中华民国,强调主权属于人民,并向各省发出了激昂的号召,鼓励大家一同响应革命,齐心协力推翻清政府。

武昌起义的消息,如同一声响彻云霄的惊雷,迅速震动了整个中国大地,各省的革命党人如同听到冲锋号角的勇士,纷纷行动起来,发动新军、会党或商会起义。那些原本对革命持反对态度的各地立宪派绅商,此时也见风使舵,纷纷转向共和,把他们控制的省咨议局变成了鼓动独立的有力机关。

清政府的封疆大吏们,有的如惊弓之鸟,弃职逃命;有的则被迫无奈,表示拥护独立。

在武昌起义后的短短一个多月时间里,湖南、陕西、江西、山西、云南、上海、江苏、贵州、安徽、浙江、广西、广东、福建、四川等省区,如同多米诺骨牌一般,先后宣布独立,清王朝的统治,就像一座根基被逐渐掏空的大厦,终于呈现出土崩瓦解之势。

12 月 2 日,革命军如同猛虎下山,一举攻占南京,长江上下游的革命势力成功联为一体,南方各省纷纷宣告光复,湖北和上海军政府都意识到,是时候组建一个统一的临时中央政府了,这就好比在混乱的战场上,需要一位强有力的指挥官来引领方向。

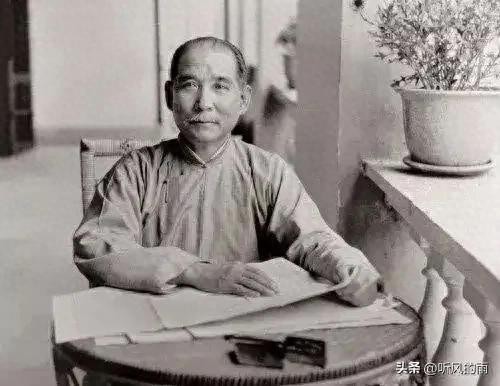

11 月 30 日,各省代表会议在汉口英租界召开,会议决定,在临时政府未能成立之前,由湖北军政府代行中央政府职权,并通过了《中华民国临时政府组织大纲》。代表会议还确定临时政府设在南京,并在南京召开大总统选举会。经过一番反复的协商,革命党领导人大多认为,刚刚从海外归来的孙中山先生,最适合担任临时大总统。

12 月 29 日,十七省代表齐聚南京,进行临时大总统的选举,每省一票,孙中山先生以十六票的绝对优势当选,成为了临时大总统,黎元洪则当选为副总统,继续留在武昌。

1912 年元旦,这是一个注定要载入史册的日子,孙中山先生在这一天庄严宣誓就职,正式定国号为中华民国,改用阳历,以 1912 年为民国元年,并以五色旗作为国旗。

这一系列举措,标志着亚洲第一个民主共和国 —— 中华民国,如同新生的朝阳,在历史的天空中冉冉升起,照亮了中国前行的道路。

民国肇始:新纪元的激昂开篇

1911 年 10 月 10 日,革命党人成功发动武昌起义,这一伟大壮举就像一颗点燃的火种,在短短两个多月的时间里,迅速点燃了中国各地的革命热情,引发了一场波澜壮阔的全国革命响应。

12 月 29 日,清朝原有的 22 个行省中,已经独立的 17 个省派出代表,共同推选刚刚返国的孙中山先生为中华民国临时大总统。这一选举结果,是历史的选择,也是人民的选择,孙中山先生肩负起了带领中国走向崭新未来的重任。

1912 年 1 月 1 日,孙中山先生在万众瞩目下宣誓就职,中华民国正式成立,这不仅是一个国家的诞生,更是中国历史上一个具有划时代意义的里程碑,标志着中国从此告别了封建帝制的黑暗时代,迈向了民主共和的新纪元,如同破茧而出的蝴蝶,迎来了新生。

1912 年 1 月至 3 月,中华民国临时政府以《中华民国临时约法》为临时宪法,南京作为临时首都,为这个新生的国家搭建起了一个坚实的框架。

2 月 12 日,在清朝内阁总理大臣袁世凯等大臣的劝说下,宣统帝溥仪的母亲隆裕太后发布退位诏书,“将统治权公诸全国,定为共和立宪国体…… 为一大中华民国”。这一纸诏书,宣告了大清帝国的彻底终结,也标志着中华民国正式取代并继承了这个曾经统治中国数百年的封建王朝,完成了历史的交接。

1912 年 4 月,孙中山先生辞去临时大总统之职,临时参议院选举袁世凯担任临时大总统,首都也随之迁至北京,从此时起直至 1928 年间,这段时期被称为 “北洋时期”,该时期的中华民国政府也被称为 “北洋政府”。代表中国参加第一次世界大战和巴黎和会的,正是这个北洋政府。

北洋时期的中华民国国旗是红黄蓝白黑五色旗,象征着五族共和之意,寓意着这个新国家将包容各民族,共同走向繁荣,国歌则取自尚书大传虞舜篇的《卿云歌》,其中 “日月光华,旦复旦兮” 这句名句,寓意着光明与希望的不断延续,寄托着人们对这个新国家未来的美好憧憬。

这段历史,是中国近代史上浓墨重彩的一笔,它见证了无数革命先烈的热血与奋斗,也让我们深刻认识到历史的发展是不可阻挡的,武昌首义的枪声,如同划破夜空的璀璨曙光,照亮了中国人民追求自由、民主的道路,激励着我们不断前行。

北洋时代:风雨飘摇中的民国变奏曲

北洋时代,是各种势力、思潮、事件交织在一起,勾勒出一幅充满动荡与变革的历史画卷,临时政府正式迁都北京后,以袁世凯为首的北洋军阀政权,在政治舞台上强行站稳了脚跟。

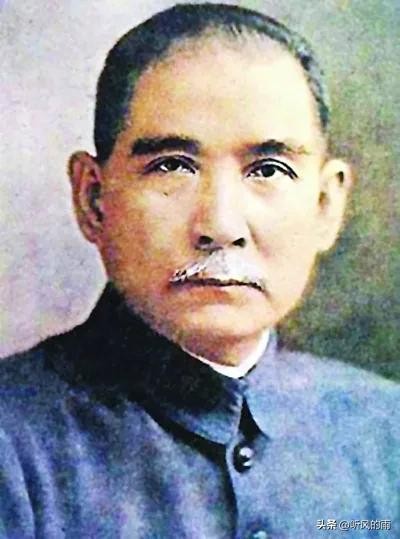

袁世凯这人,堪称是民国初期的一个 “大反派”,他对内,把镇压国民党当作巩固自己权力的 “常规手段”,毫不留情地打压异己。

面对袁世凯的倒行逆施,孙中山先生挺身而出,毅然号召武力讨袁,“二次革命” 就此爆发。然而,当时的国民党就像一盘散沙,力量分散且薄弱,而北洋军则如同训练有素的虎狼之师,实力悬殊巨大。

这就好比一场实力不对等的拳击比赛,“二次革命” 在北洋军的强大攻势下,很快就败下阵来,以失败告终。

袁世凯镇压 “二次革命” 后,野心极度膨胀,竟然妄图复辟帝制,开历史的倒车。这就好比在已经驶向现代文明的列车上,非要强行扳动方向盘,往回开,简直荒谬至极。

孙中山先生怎能容忍这种行为?他再次组织力量武力讨袁,护国运动如同熊熊烈火般燃起,在全国人民的反对声浪中,袁世凯这只纸老虎终于撑不住了,被迫取消帝制,不久后便一命呜呼,结束了他那荒诞的闹剧。

袁世凯一死,中国瞬间陷入了军阀割据的混乱局面,各路军阀你争我夺,都想在这乱世中分得一杯羹,其中,徐州军阀张勋更是上演了一出令人啼笑皆非的 “复辟丑剧”,他以调停 “府院之争” 为幌子,带着自己的辫子军大摇大摆地进入北京,公然拥戴溥仪复辟。

这一举动,就像在现代社会中突然穿上古装,企图恢复旧制,简直是滑稽可笑,而这场闹剧仅仅持续了 12 天,便在众人的嘲笑声中草草收场,成为了历史的笑柄。

段祺瑞再次执政后,同样没有给国家带来希望,他拒绝恢复《中华民国临时约法》和召集国会,完全无视民主制度,这就好比把民主的大门紧紧关闭,将国家推向了黑暗的深渊。

为了维护共和制度,孙中山先生又一次站了出来,倡导了护法运动,但可惜的是,由于各种复杂的原因,这场运动最终也失败了。孙中山先生的一次次努力,虽然都未能取得理想的结果,但他的精神就像一盏明灯,始终照亮着中国人民追求民主自由的道路。

不过,历史的车轮是无法阻挡的,随着中国资本主义经济的进一步发展,资产阶级就像一群渴望自由飞翔的鸟儿,对封建军阀的统治越来越不满,强烈要求在中国实行资产阶级的民主政治。

在这种背景下,新文化运动如同一股清新的春风,吹进了沉闷的中国社会。1915 年,陈独秀在上海创办《新青年》,这份杂志就像一把火炬,点燃了新文化运动的星星之火,“民主” 和 “科学” 这两个口号,如同两面旗帜,引领着人们冲破封建思想的牢笼,在社会上掀起了一股强大的思想解放潮流。

俄国十月社会主义革命的胜利,就像一道光照进了黑暗的中国。李大钊先生敏锐地察觉到了这一伟大革命的意义,他如同一位勇敢的先驱,在中国第一次举起了社会主义的大旗,为新文化运动注入了新的活力,使其有了新的发展方向,也为中国的未来带来了新的希望。

北伐与统一:在动荡中寻找光明

1924 年 1 月,中国国民党在广州举行了第一次全国代表大会,这是一次具有里程碑意义的盛会,标志着国共两党合作的实现和革命统一战线的正式建立,从此,国共两党携手并肩,如同亲密无间的战友,共同踏上了反帝反封建的征程。

紧接着,在中国共产党和苏联的帮助下,国民党在广州黄埔建立了陆军军官学校,这所军校就像一座孕育革命力量的摇篮,为建立国民革命军奠定了坚实的基础,培养出了一大批优秀的军事人才,他们就像一颗颗种子,播撒在革命的土地上,为后来的胜利埋下了希望的伏笔。

国民党一大后,全国反帝反封建的国民大革命运动如同汹涌澎湃的浪潮,迅速席卷全国,广东革命政府还创办了培养农民运动骨干的讲习所,为革命培养了大量有生力量。

经过两次东征陈炯明,广东革命根据地得到了巩固和统一,就像一座坚不可摧的堡垒,为后续的革命行动提供了稳定的后方。

第一次东征后,国民政府在广州成立,并将所属军队编为国民革命军,这支军队就像一把锋利无比的宝剑,时刻准备为革命斩荆披棘。

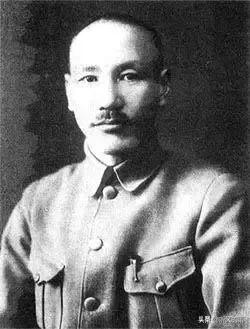

为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,1926 年,国民政府吹响了北伐的号角。北伐军一路势如破竹,不到半年就打到了长江流域,让人们看到了革命胜利的曙光,这一场胜利,就像一场及时雨,滋润了饱受战乱之苦的中国大地,给人们带来了新的希望。

1927 年,南京国民政府成立,1928 年,南京国民政府完成二次北伐,攻克北京,并将北京市改名为 “北平特别市”,确立南京为首,国民政府用 “青天白日满地红” 国旗取代了北洋政府的五色国旗,并将其订于国府的《训政时期约法》中,这部 “约法” 相当于宪法,为国家的治理提供了基本的框架。

同时,停用《卿云歌》,改以 1924 年孙中山在黄埔军校开训典礼所撰训辞 “三民主义,吾党所宗;以建民国,以进大同。咨尔多士,为民前锋;夙夜匪懈,主义是从。矢勤矢勇,必信必忠;一心一德,贯彻始终” 为国歌。

根据 1924 年国民政府建国大纲,“军政” 时期在 1928 年北伐成功、全国统一后结束,“训政” 时期开始,然而,历史的道路总是充满坎坷,由于国共内战的继续,以及日本侵华的严峻形势,直到 1946 年才订定中华民国宪法,并于 1947 年颁行,“训政” 时期才宣告结束。

1936 年 5 月,拟定 “五五宪草” 预备正式立宪,可战争的阴云笼罩着大地,这一计划不得不向后拖延,当时,国民政府主席是林森,行政院长是汪精卫,军事委员会委员长是蒋介石。

汪精卫,这个曾经在历史舞台上扮演重要角色的人物,却在关键时刻做出了令人唾弃的选择。他因屡遭国民党内压力,出亡河内,与日本接触,停止抗日,于 1940 年在南京另组 “汪伪国民政府”。

这个伪政府,就像一个被众人唾弃的毒瘤,只得到了教廷、意大利、纳粹德国、“伪满洲国” 这些同样反动势力的承认,最终,汪精卫在 1944 年病死东京,落得个遗臭万年的下场,成为了历史的罪人。

抗日卫国战争:全民族的浴血奋战

1931 年 9 月 18 日,这是一个让所有中国人刻骨铭心的日子,日本发动了九一八事变,从东北地区撕开了侵略中国的口子,开始了罪恶的局部侵华,这一事件,如同在平静的湖面投下了一颗重磅炸弹,激起了千层浪,让中国人民陷入了无尽的苦难深渊。

1937 年,日本开始变本加厉,先后攻陷华北、淞沪、南京等地,大片中国领土沦陷,就像一片片肥沃的土地被恶魔肆意践踏,国民政府无奈之下,不得不从南京迁往重庆,至此,长达十四年抗战的后八年全面抗战正式拉开帷幕。

然而,在 1937 年 - 1945 年这段艰苦卓绝的抗战岁月里,国民革命军面临着诸多困境,由于装备等方面的巨大差距,他们在与日军的对抗中就像手持简陋武器的勇士,与武装到牙齿的敌人战斗,很难取得绝对优势。

但即便如此,他们依然凭借着顽强的意志和无畏的勇气,在台儿庄、淞沪、长沙、独山等正规战中,以及上海、笕桥等空战中,给予日军沉重的打击。

每一次战斗,都是一场生与死的较量,每一次胜利,都如同黑暗中的点点星光,照亮了中国人民抗战的道路,让人们看到了胜利的希望。

1941 年 12 月 7 日,日本偷袭珍珠港,这一愚蠢的举动如同点燃了世界大战的导火索,让局势变得更加复杂。中美英正式对日德意宣战,中国战区从此成为二战盟军反法西斯战争的重要战场,如同在世界反法西斯的棋盘上,中国占据了关键的一席之地。

盟军委托蒋中正担任中国战区统帅,派史迪威中将任蒋参谋长,英国封锁的滇缅路也如同生命通道般开放,向中国后方输送补给。

此时,国军派出精锐部队远征南方,他们在异国他乡的土地上,留下了转战缅因、血战昆仑关等可歌可泣的英雄事迹,这些事迹就像一首首激昂的战歌,在历史的天空中久久回荡。

1945 年 8 月初,美国在日本广岛与长崎先后投下核武器,这两颗原子弹就像两颗毁灭的流星,给日本带来了巨大的震撼。8 月 15 日,日本天皇宣布无条件投降,曾经不可一世的日本帝国,终于低下了它那高傲的头颅。9 月 2 日,日本与盟国签订降伏文书,接受《开罗宣言》及《波茨坦宣言》规定,归还占领的外国领土,包括台湾等地。

这一时刻,标志着正义的胜利,“伪满洲国” 如同一座被风吹散的沙堡,瞬间瓦解,“汪伪国民政府” 也彻底覆亡,同年,中国顺利接收了曾被日本殖民统治的台湾,台湾这颗祖国的明珠,终于重新回到了祖国的怀抱。

解放战争:光明与黑暗的最后对决

1946 年 1 月,政治协商会议在重庆召开,这就像一场黑暗中寻找光明的盛会,会议通过了一系列有利于人民的决议,犹如一道道温暖的阳光,洒在全国人民的心头,受到了大家的热烈欢迎。然而,国民党却如同一个表里不一的伪君子,虽然表面上也宣布批准政协决议,但却提出了许多令人难以接受的保留条件。

接着,在 3 月召开的国民党六届二中全会上,他们公然撕下了伪装,不承认政协会议的约束力,就像一个固执的守旧者,妄图阻挡历史前进的车轮。同时,他们对全国人民要求遵守政协决议和反对内战的活动进行横加破坏和镇压,制造了 “较场口事件”、“李闻血案” 及 “下关惨案” 等一系列令人痛心疾首的流血事件,这些事件如同深深的伤口,刺痛了全国人民的心。

1946 年 5 月,国民政府从重庆还都南京,国共谈判也随之转到南京举行,蒋介石如同一个孤注一掷的赌徒,调集二十万军队,于 6 月大举围攻以宣化店为中心的中原解放区,悍然发动全面内战,将中国人民再次拖入了战争的深渊。

1949 年 4 月 21 日,这是一个注定要载入史册的日子,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布向全国进军令,这道命令如同激昂的冲锋号,百万雄师如同汹涌的洪流,强渡长江,一举摧毁了国民党军的防线。

4 月 23 日,南京解放,中华民国在大陆最后一届反动政府如同一座摇摇欲坠的破房子,轰然垮台,宣告了国民党在大陆二十二年统治的结束。

紧接着,解放军迅速攻占上海、杭州、南昌、武汉等城市,共歼灭国民党军四十三万余人,取得了渡江战役的辉煌胜利。残余的国民党军队如同丧家之犬,纷纷退向两广、西南、西北及台湾等地。

蒋介石不甘心失败,从幕后走到前台,在广州成立国民党非常委员会,直接掌握军政大权,妄图做最后的挣扎,后来又退到四川,试图负隅顽抗,做着徒劳的反抗。

为了彻底消灭国民党反动派,人民解放军分路展开追歼战,如同天罗地网一般,席卷两广、福建、西南及西北地区,在人民解放军胜利进军的强大形势下,绥远、新疆、湖南、云南等省的国民党军政人员,如同看清形势的明智之人,纷纷通电起义,最后,蒋介石带着残余部队逃往台湾省。

需要注意的是,根据《关于正确使用涉台宣传用语的意见》,1949 年 10 月 1 日之后的台湾地区政权,应称之为 “台湾当局” 或 “台湾有关方面”、“台湾方面”,不使用 “中华民国”,也一律不使用 “中华民国” 纪年。

这段历史是中国人民追求自由、民主、独立的伟大征程,它让我们明白,正义终将战胜邪恶,光明必将驱散黑暗。