高考录取率的背景内涵

高考录取率的背景内涵

一年一度的高等院校招生录取工作开始了!2022年全国高考报名人数1193万人,普通和职业本专科共招生1014.54万人,录取率为85.04%。2023年全国内地31个省、直辖市和自治区高考总报名人数1291万人,比2022年增加98万人,再创历史新高,预计录取率90%。这样,十之八九的考生可以进入高等院校学习。

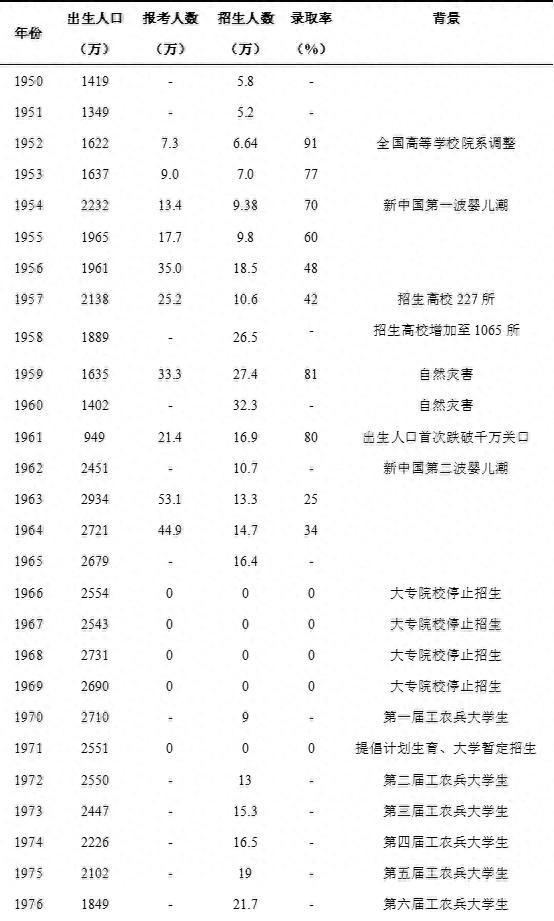

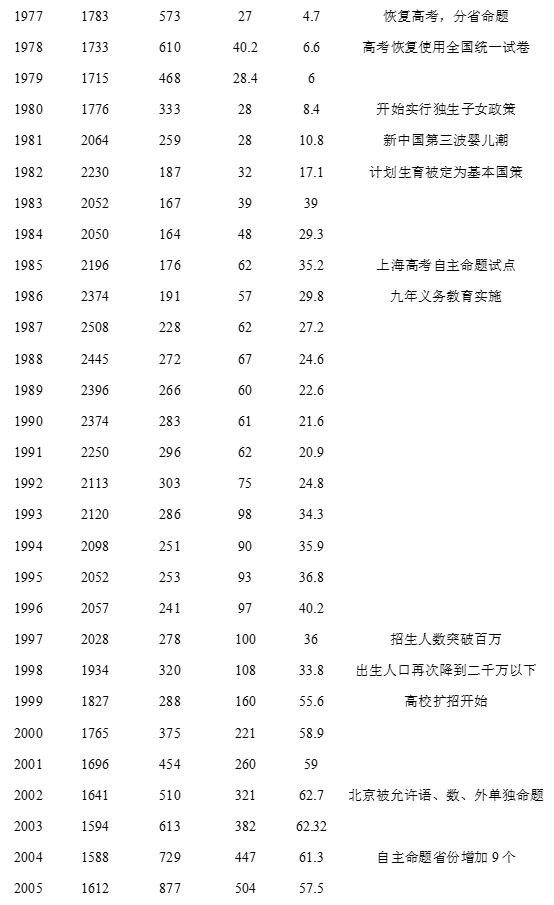

自2011年以来,高考录取率都在70%以上。近年高考报考人数和录取人数都不断在创历史新高,但高考录取率并不是大家所认为的历史新高。早在上个世纪50年代和60年代初期,高考录取率就已经是70-90%了。如,1952年报考人数7.3万人,高校招生数6.64万人,录取比例 91%(参见附表)。虽然近10年的高考录取率与50年代和60年代初期都在70-90%,但两者的内涵完全不同。任何人都不会质疑50年代和60年代初期高录取率的含金量,而对近10年的高录取率含金量大打折扣。为了体现现在高考录取率的含金量,出现了一些非官方的高考录取概率,如,985录取概率(约占高考人数1.6%)和211录取概率(约占高考人数的5%)。

其实,不论年代,高考录取率一直是客观的招生人数与报考人数的比值百分数。这些数据本身没有任何问题,但要从时代背景和国家发展政策等因素来理解高考录取率及其内涵,其中最重要的两个因素是出生人口数量和初中等教育普及水平。50年代初期,新中国刚成立不久,全国约有5.5亿人口,其中80%以上的人口是文盲。那时候能读完高中参加高考的人大多是地主、资本家和达官贵人的子弟(这些人的初中等教育在抗日和解放战争时期完成),劳动人民的子弟能识字读书的都很少,参加高考的机会都没有。每年高考招收的5-10万的大学生堪比以前的秀才和举人,1952年的91%高考录取率含金量可想而知。面对这样的现实,党和国家做了功在千秋大事:对成年人开展扫盲运动,让适龄儿童入学,同时开展高等学校院系调整,并新建或重建高等院校。1958年院系调整和新建或重建高等院校完成,如北京学院路的农业机械、林业、矿业、石油、钢铁、地质、航空和医学的八大院校。这样,1958年高等院校从1957年的227所增加至1065所,招生人数达到空前的26.5万人(其中劳动人民的子弟大幅度增加),也保证了60年代初期的80%高录取率。

遗憾的是,10年文革,大专院校停止招生(后期部分院校招收了六届推荐入学的工农兵大学生)。1977年恢复高考,积压10年的高中毕业生中的573万人报考,招生27万人,录取率4.7%。这些恢复高考的第一批大学生于1978年春季入学不久就进行了1978年夏季全国统一高考(统一试卷、统一时间),积压10年的高中毕业生和1978年应届高中毕业生中的610万人报考,招生40.2万人,录取率6.6%。随后1979-1980年高考新生入学,大学校园在1980年秋季恢复了完整四个年级参加高考的大学生(大学学制四年,少数医学院学制五年),1981年的大学校园更是出现五个年级大学生、同学年龄相差20岁的奇观。1982年春季,恢复高考的第一届大学生(1977级)毕业,前期文革积压10年想考和能考的高中生几乎没有了。这样,1982年以应届高中毕业生为主的高考报考人数187万人,招生32万人,录取率17.1%,从此高考招生人数和录取率进入稳步缓慢增加阶段。1997年高考招生人数突破百万,1999年高等院校开始扩大招生,当年招生160万人,录取率55.6%,至2011年录取率就高达72.35%,2021年招生人数突破千万。值得注意的是,2022招生人数达1014.54万人,而2022年出生人口956万人,这意味着未来18年左右即使全部适龄人员报考,也达不到招生人数(高等院校招不到大学生的现象在中国台湾地区已经出现)。这样,出生人口直接决定大学招生人数和录取率。

中国的出生人口大起大落,1954年出生2232万人,形成新中国第一波婴儿潮。1959-1961三年自然灾害出生人口下降,尤其是1961年出生人口949万人,首次跌破千万关口。三年自然灾害结束,1962年出生人口2451万,形成新中国第二波婴儿潮。随后整个60年代,出生人口维持在2500-3000万的高位。这样,70年代伊始,国家提倡计划生育,使得出生人口在70年代中后期降到2000万以下。1980年国家开始实行独生子女政策,但自1981年起,由于50后和60后进入婚育期,出生人口再次增加到2000万以上,形成新中国第三波婴儿潮。1982年计划生育被定为基本国策, 1998年出生人口再次降到2000万以下,2022年出生人口再次跌破千万关口,2023年中国人口第一大国被印度取代。

高考录取率与出生人口一直没有直接关联,实际上,大学招生人数与适龄人口的比值百分数比目前的高考录取率更能说明问题。以18岁成人标准,当年的高考人数与18年前出生人口比值为例,1950年出生人口应该在1968年高考,遗憾的是1968年全国高等院校没有招生。大学招生人数与适龄人的比值百分数只能从1962年出生人口和1980年招生人数开始计算,由此类推。如,1980年招生人数28万,18年前的1962年出生人口2451万,两者比值0.33%比8.4%高考录取率低25倍多,差距及其显著。2022年招生人数1014.54万,18年前的2004年出生人口1588万,两者比值63.9%比85.04%高考录取率只低0.75倍,几乎没有显著差异。由此可见,不论是以当年报考人数还是18年前的出生人口为基数,1977-1980年不足10%的高考录取率含金量都是空前绝后的,而且不足30万的录取人数中还包含部分中专和技校生。那时候高考录取不亚于中举,从此有了城市户口和国家干部身份,读书期间免费住宿还有国家助学金(基本满足伙食和日常开销,少数富裕家庭子弟没有助学金),毕业时国家分配工作等。因此,70年代末80年代初的大学生被称为天之骄子,佩戴校徽的大学生在公共场合是亮丽的风景(现在大学生已经没有佩戴校徽的概念了)。这些天之骄子参与和见证了国家改革开放40年历程,目前大多都已退休,一代人的使命、一代人的辉煌!

40年前的高考录取率不论高低,招生人数都只占同龄人中的极少数,所以高考录取率和大学生含金量高。现在的高考录取率和招生人数同步增加,单凭高考录取率和大学生表面上已难以评判含金量。如果以约占高考人数5%的211录取概率推算,招生人数在50万左右,这也比40年前包含中专的高考招生人数还多,这就是为什么现在看重985和211第一学历的根本原由。

最后,现在高考招生人数和录取率大幅度增加可以让更多的国民接受高等教育,利国利民,但大学生是知识分子、脑力劳动者和社会精英的观念也被这一高等教育的普及和大众化的现实打破。随着出生人口和招生人数的持平,高考录取率不再有含金量意义,甚至成为历史名词。

附表:中国大陆1950-2022出生人口和高考录取率