话说太蓬山 一

话说太蓬山 一

说实话,太蓬山真的应该好好写一写。虽然营山人都知道太蓬山,很多都去过太蓬山。可又有多少人完 全知道太蓬山啊!

太蓬山只是营山的一座山而已。

不过在营山这块土地上,太蓬山应该是最有名的一座山了。

营山多少山,

古今谁数遍。众山如众生,默默皆平凡。唯有古大蓬,有幸称绥山。两峰相对峙,隐现云海间。海中如蓬莱,遂将仙迹留。原本山无名,从此籍古今。更有穿岩洞,不知从何来。天生或人造,唯有山知道。唐建景福寺,古刹播禅宗。历经千百年,香火久续延。信仰已深根,直入世人心。太蓬古迹多,听我说一说。欲知从何起,且待明日说。

太蓬山一直都想好好写一写。

可这些时间,每天都感觉很忙!很忙!忙得几乎都没有时间来写太蓬山。为了写太蓬山,我特意做了差不多一个月时间的功课。查资料,找古籍文献,熟悉、了解、对比考证,几乎到了废寝忘食、通宵达旦的境界。其间,还挤出时间亲自三上太蓬山,只可惜自由的时间不多,路途遥远,往来不方便。太蓬山很多地方都还没来得及对比古迹文献资料,去一一认真查看、拍照、感受、求证与研究。可以说,我现在还只是停留在纸上谈兵的初级阶段,要想真正了解太蓬山,还需下更多的功夫、时间和精力。当然这一切,也需要机缘巧遇,只是不知道今后的未知时间里,我与太蓬山又会是怎样的一种宿命缘分。我不是一个有信仰的人。但我又尊重每一种信仰。迄今为止,除了生死之外,我并不笃信什么。确切的说,任何宗教,我都不信。包括西方的上帝,还有太蓬山古而有传可以同时兼修的佛道禅宗。但我对太蓬山素来都是充满敬意和莫名好奇的。这种莫名的敬意和好奇,最先应是它与周边大小峰峦相比之下,鹤立鸡群、与众不凡的山形,和自古以来四周百姓对太蓬山菩萨神灵的那种虔诚朝拜与信奉。而现在当我了解了更多关于太蓬山的历史、古迹之后,对这座山的好奇与敬意就更加强烈了。而让我有想好好写太蓬山的另外一个原因,则是十多年前,我在网上无意读完邵问津写武夷山的系列散文之后,便对离我不远的这座太蓬山开始留意了。说实话,作为一个营山人,营山这地方也实在没有什么可值得一写的。查网上资料,营山是因“县城周围山丘如营垒”而得县名。(关于营山县的来历,也说来话长,等以后我再另外去写。)总之,不知道营山这地方的人,一听营山县名,多会误以为是“云山”的“云”,而不是“营垒”的“营”。我小时都为此心中不解,觉得云中之山,那才是真正的云山。但后来当我见过了营山境内很多的山之后,我才知道我们营山的这些山,其实都并不是很高大威猛的大山。营山全县平均海拔400-500米,相对高度200米左右,东部陈大寨,主峰889米,为全境之巅;最低点在四喜乡于家滩,海拔254.7米,绝对高差634.3米。如果以“云山”称之,确实并不名副其实。以县城周围山丘多如营垒的营山称之则更要形象、贴切。在有关介绍营山的任何资料中,你可以找到地理方位,历史沿革,水文,土壤,人口,林业,农业及矿产等诸多详细资料和数据,但偏偏很难找到营山有多少座山的记载。“营山”既然是以山为名,那自然山就是这个地域最显著的一个特征了。在营山的县志上,我试图去找到有关山的详细记载。但除了上述的最高海拔陈大寨和最低海拔于家滩之外,就再无详细的资料了。比如,我最想知道的,我们营山大大小小的山到底有多少座呢?正是找不到这样的详细数据,我才不禁发出了:“营山多少山,古今谁数遍。”的感慨。

但作为一个土生土长的营山人来说,我也知道营山境内的这些山,其实大多都不过只是一些平庸之山而已。就我个人对山的理解而言,虽不一定都非得象昆仑那样雄壮,如珠峰那样高耸,似华山那样险峻,但多少也得有山的气势和精神啊!但我所见到的很多山,都是小山,小丘,真正称得上高大上的山并不多,或许这也与我生长的地方没有像样的山有关吧!所以我从很小的时候,就对我们营山的这些山有些不以为然。每每提起那些有名的名山之时,就觉得我们营山的山实在平庸得有些说不出口来了。

从山的象形古意中,你就可以想象真正的山一定要有"山系"、"山脉"、"山结"、"山麓"、“山坡”、"山嘴"、"山峰"、"山口"、"山谷"、"山脚"、"山脊"、“山腰”、"山水"、“山势”这些基本要素,也只有真正拥有这些的山,才可以称得上真正的山。

在中国古代,人们一直都特别看重风水。

所谓风水,古称堪舆之术。古人将堪视为天,将舆视为地。

“气乘风则散,界水则止。古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。”“坚土之人刚,弱土之人柔,墟土之人大,沙土之人细,息土之人美。”在此基础上,古人于是就有了太清之气、两仪、四象、五行、八卦等观念。"夫阴阳之气,噫而为风,升而为云,降而为雨,行乎地中而为生气。因其行乎地中,其形不见,故又名内气。”风水家认为内气行则万物发生,内气聚则山川融结,故土为气之外体,水为气之外形,是以山水之势行,即气脉之行,山水之势止,即气脉之止。山水之奇秀明丽者,乃地中吉气即生气所融结。是以风水之事,举凡寻龙脉、察形势、觅星峰、辨水源、测方位、定穴场、倒杖放棺究深浅,诸如此类,其最终目的,即是求乘生气。 风水学说素来都是离不开山水的,山主阳,水主阴。风水中的水口特别重要,水口指一定地域范围内--大如州县、小如村落--的水流的进出口。“夫水口者,一方众水总出处也。”一般说来,水口包括流入水口和流出口,入口又称天门,出口又名地户。风水家尤重地户。水口范围有大有小,并无拘限,视水流环绕情形而定。“自一里至六七十里或二三十余里,而山水有情,朝拱在内,必结大地;若收十余里者,亦为大地;收五六里、七八里者为中地;若收一二里者,不过一山一水人财地耳。”风水家认为,水流为龙之血脉,是生气的外在形态,又代表财源旺衰。因此,水口之关锁开闭,实即一地风水对生气财源的把握控制。水口之势,宜迂回收束,关拦重重。天门欲其开,源远流长而无穷尽,预示生气旺盛,财源广进而不绝;地户欲其闭,有众砂拦阻,屈曲如之字、玄字,紧密截留,以聚气藏财。不能斜飞暴射,直窜湍急。否则气散财亡。所谓“其来无源,其去无流者是。”“水口关拦,不重叠而易成易败……水口爱其紧如葫芦喉。”“夫水口者……必重重关锁,缠护周密,或起捍门相对特峙,或列旌旗,或出禽曜,或为狮象,蹲踞回护于水上,或隔水山来,缠裹大转大折不见水去,方佳。”水口形局,至关居处者的吉凶祸福。水口有关锁,物产丰饶,人丁兴旺荣贵。水口无关拦,则气散财枯,凶祸当头。故各地方志,均有水口营建的记载。若地户必束不紧,无重山叠嶂耸峙缠夹,必修建桥梁、寺塔、祠阁以起关锁作用。各位列君看到这里,大概也就慢慢明白为什么古代很多地方都爱建有寺庙、古塔之类看似无用的东西了,实则就是那时的人极为看着风水,大兴堪舆之术。我们现在所看到的清道光四年(1824)知县杨上容在城东郊营山河畔所建的九层回龙塔营山白塔,估计也就是为了守住营山县城的水口吧!但现在的人,都流行讲现代科学了,早就不信封建迷信,对于那些古人的风水学说、堪舆之术早就丢弃不用了。

在我看来,天地之间,万物都皆自然。即使是山,也和我们人一样。

山,虽不语不动,看似无生命一样,但山生草木,栖养众生。山有泥土岩石,有流水植物与生灵,有刚有柔,有动有静,有枯有荣,有生有死,有深有浅,有高有低,有陡有平,有急有缓,山既有如此多的变化内容,又怎能说山是无言无生命的死物呢?有也和人动物一样,有灵魂心脏所在,有身躯骨架,有经络穴位。你看那些懂风水的人,那些找矿找水的人,总是可以根据不同的山形山势很快就找到山的水脉所在。就好像我们人的身体一样,山的骨肉里,也有它不为人知的秘密所在。在我的眼里,这天地间无言的山水才最是值得我们人所仰慕之物。相比山来说,我们人是何等的渺小。人生不过百岁,自古以来,无论什么样的人,谁不最终死去,埋于黄土,归于山水之间呢?其实,如今我们所看到的这些山水,都是有史以来所有人类生命最终的归隐所在。所以我总是不敢小看天地间的这些山。有时我对山充满一些诡异的好奇,比如我们人,自古以来几乎都是大致相同的模样,头,脸,身体和四肢。头发,眼睛,鼻子和嘴巴。只要是人,一个正常的传统的人,人的外形和生活习性总是大致相同的。而山则与人有很多不一样,山无定势,也无定形。你看那些山,从来就没有看到一座完全一模一样的。要么大小不一,要么形状不一,要么高低不一,要么险峻不一,总之,天地之间的那些山就这样奇形怪状,总让你无法预判和想象。说了这么多看似与山有关的话题,实际与太蓬山却没有多少关系。还是接着来说太蓬山吧!我相信太蓬山一定很早很早就在那里了!只是我们现在能够追溯到它最早的史料记载,却止步于隋朝。我怀着好奇的心态,苦苦查寻有关这座山的古籍资料,但最终能够找到古籍记载的,只能止步隋朝,就被久远逝去的历史岁月所阻隔了。现在我竭尽全力所能找到的,也就是隋《图经》有关这座山名的记载。也就是这座山虽然在隋朝之前早就存在了,但它的名字第一次出现在现在我所看见的古籍文献中却是在隋朝的《中国历史地图册》上。但我相信在隋朝之前,它就存在了,那山或它的周围,也一定已生活着有人了。在其他古籍中,也一定有过这座山名的出现,只是现在我们已无从所知。

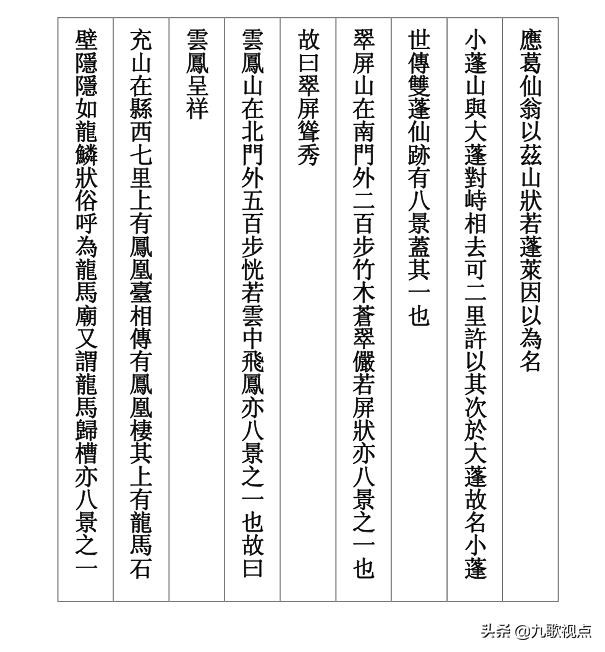

是的,那时的太蓬山并不叫太蓬山,而是叫大蓬山。

并且也有史料记载隋代的时候它也叫大鹏山。

我在接下来能够找到的历朝历代的古迹史料中,试图找到更多有关我们营山和太蓬山的蛛丝马迹。但非常遗憾的是,我们营山能够留在过往古籍记载中的内容实在太少了,凡是能够找到的,总是无一例外地有对这座太蓬山的或多或少的记载。

所以从人本能而发的带有故乡情结去历史寻踪来说,太蓬山的名字屡屡出现在眼前,总算给有些失望的心多少给了一些抚慰。于是,我对这座山的敬意与情感也便越来越多。因为它为我们这个在古迹上并不出名的营山小地方实在承载了太多的历史意义。

所以,仅从这一点来说,这座山都是应该值得我去写一写的。

世间任何一座山,其实原本都无需去承载太多这样的东西。就好像我们人一样,造物主将我们降生下来,原本是以人的本能、动物的天性去活一辈子的,但事实上,当我们从母体降生于世之后,更多的时候我们都并不是完全为自己而活,并不是随心所欲地按照人性本能和我们内心所想的那样去活一辈子。我们有限而短暂的人生生命很多时候其实都是为自己之外的东西而活着,比如所谓的国家、民族、集体、家庭、婚姻、道德、社会、法律、传统、伦理、文化、信仰等等等等,我们的一世人生几乎都是这样被各种看不见和看得见的条条框框重重包围、五花大绑着走完我们有些的生命旅程的。

并不是每一个这样走到生命尽头的人最后都心无遗憾,满意而去的。

对于太蓬山来说,它也和我们世俗之人一样,注定无法摆脱世人附加在它身上的种种约束和寄托。

比如那些人为种植在山上的植物庄稼,比如那些人为开辟出来的纵横路径,比如那些人工开凿的岩石、泥土,比如那些修建山上的农舍寺庙,以及后来播种下的宗教信仰,招引无数络绎不绝到处朝拜游览的人们,比如那个奇怪的穿岩洞和历朝历代到处刻满摩崖石刻和题记留诗的石刻痕迹。

总之,作为一座原本普通的山来说,太蓬山在我们所知道的历史岁月里,就从来没有安宁清静过。

除了那些古籍所载的史料外,让太蓬山从众多平庸如营垒的山丘中脱颖而出的还有那诸如《列仙传》里葛由木羊成仙之类的传说。西汉刘向所著《列仙传》,其中有葛由的记载:葛由者,羌人也。 周成王时,好刻木羊卖之。一旦骑羊而入西蜀,蜀中王侯贵人追之上绥山。绥山在峨嵋山西南,高无极也,随之者不复还,皆得仙道。故里谚曰:“得绥山一桃,

虽不得仙, 亦足以豪。” 山下立祠数十处云。木可为羊, 羊亦可灵。灵在葛由,一致无经。爰陟崇绥,舒翼扬声。知术者仙,得桃者荣。

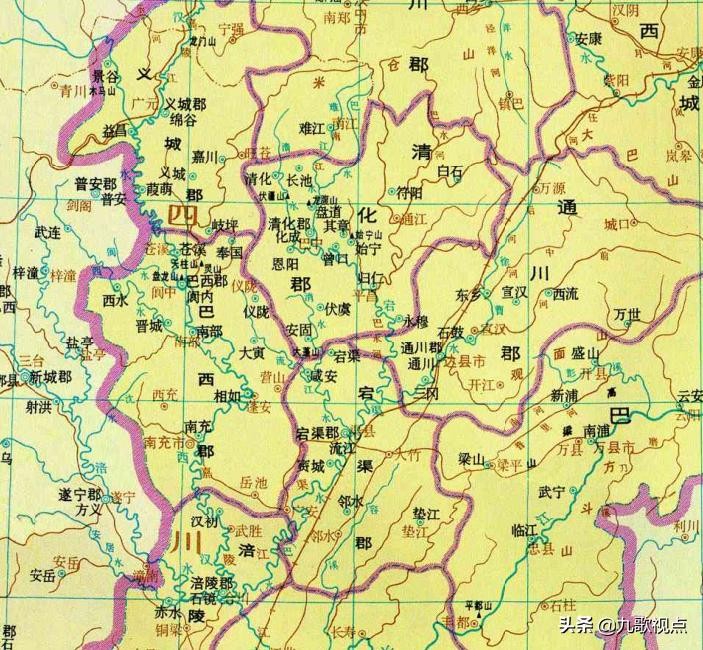

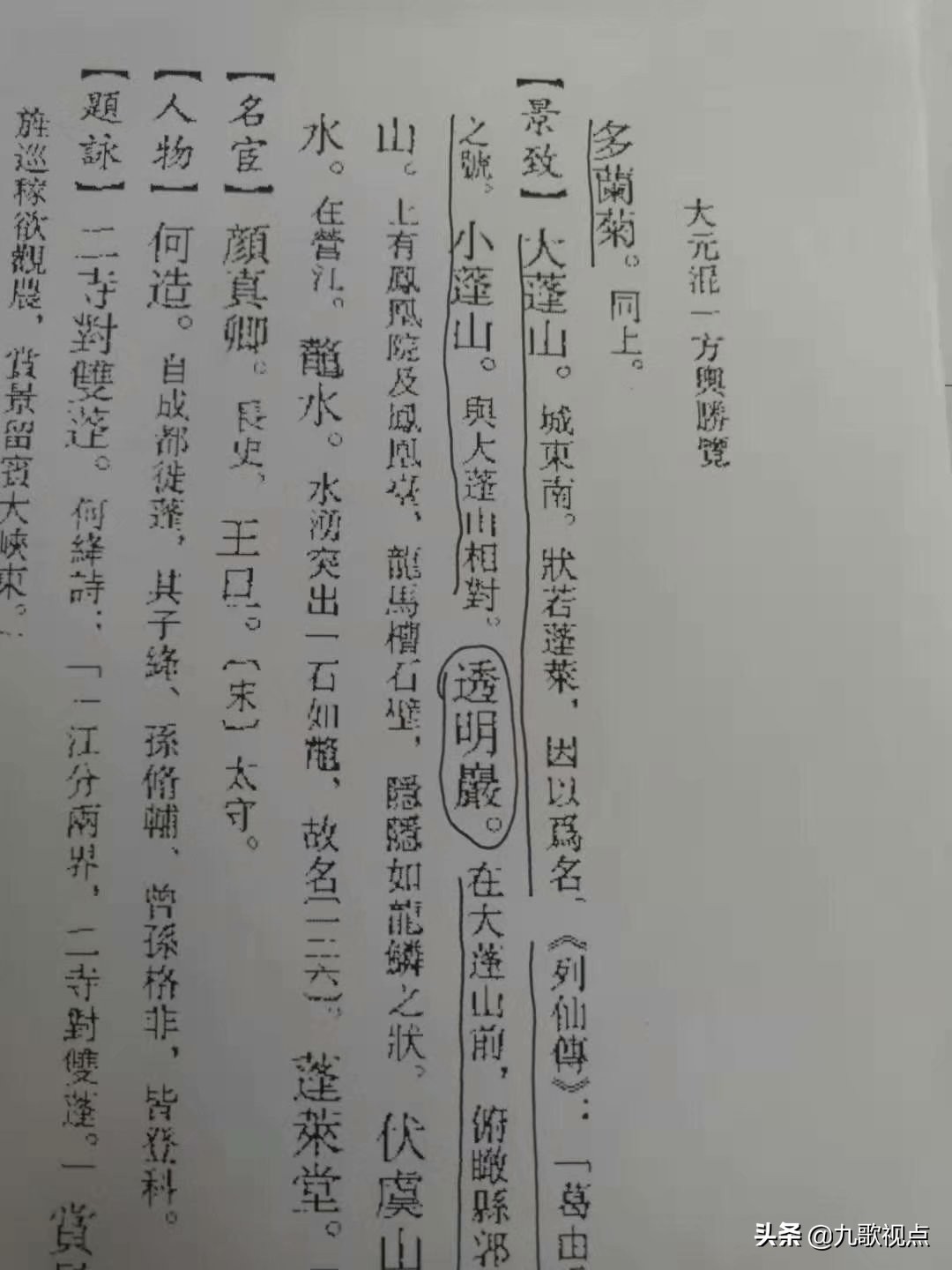

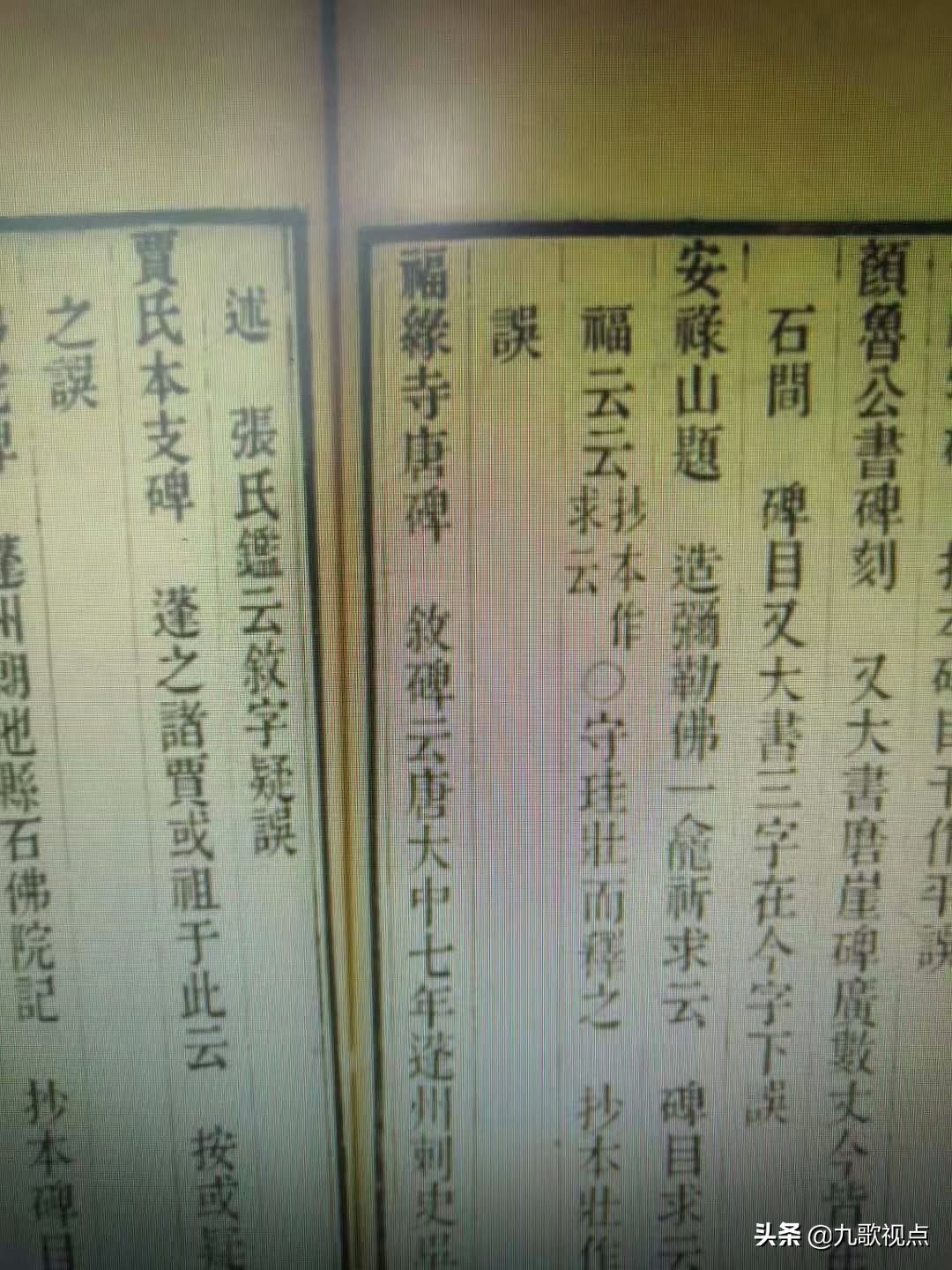

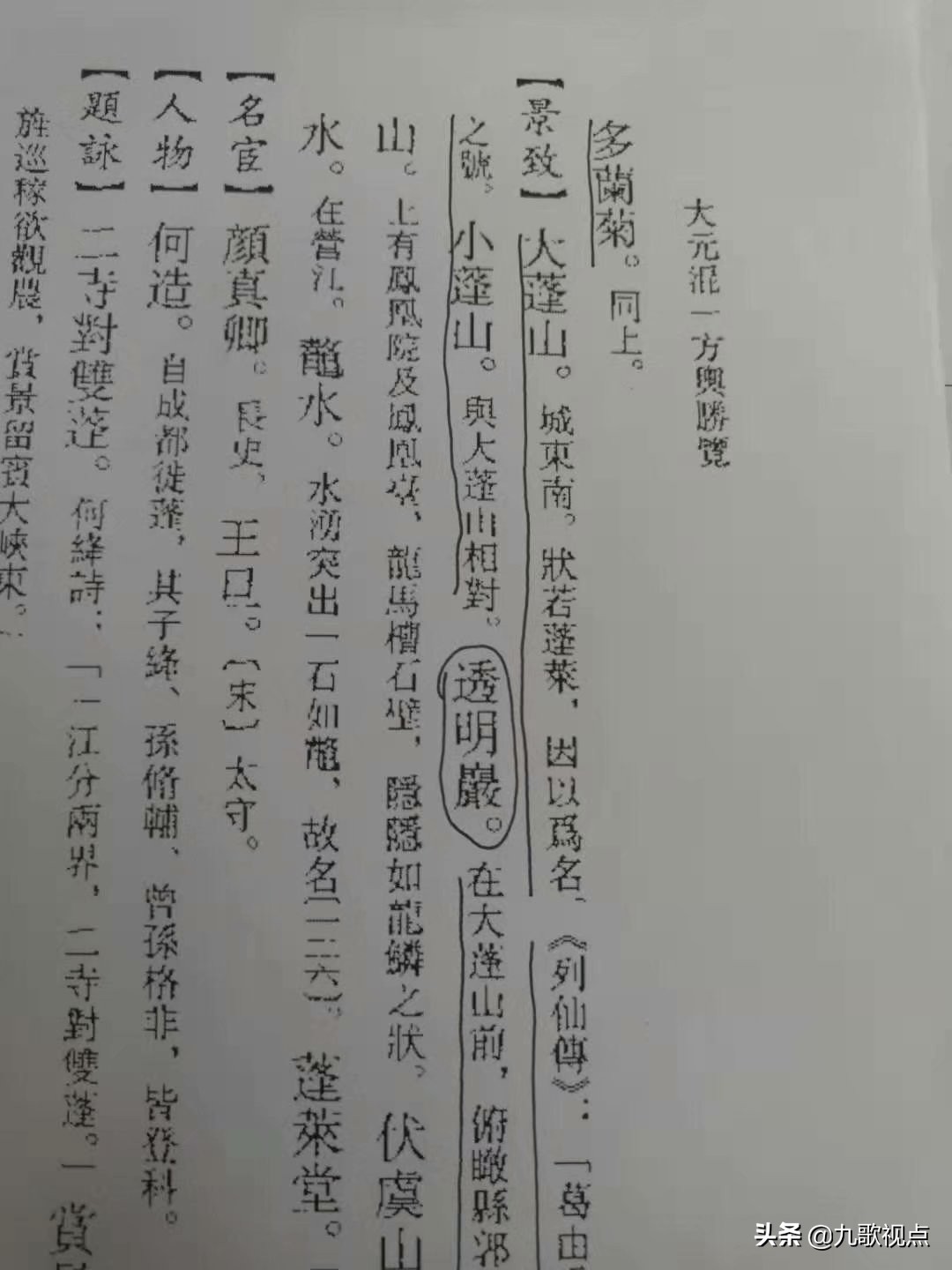

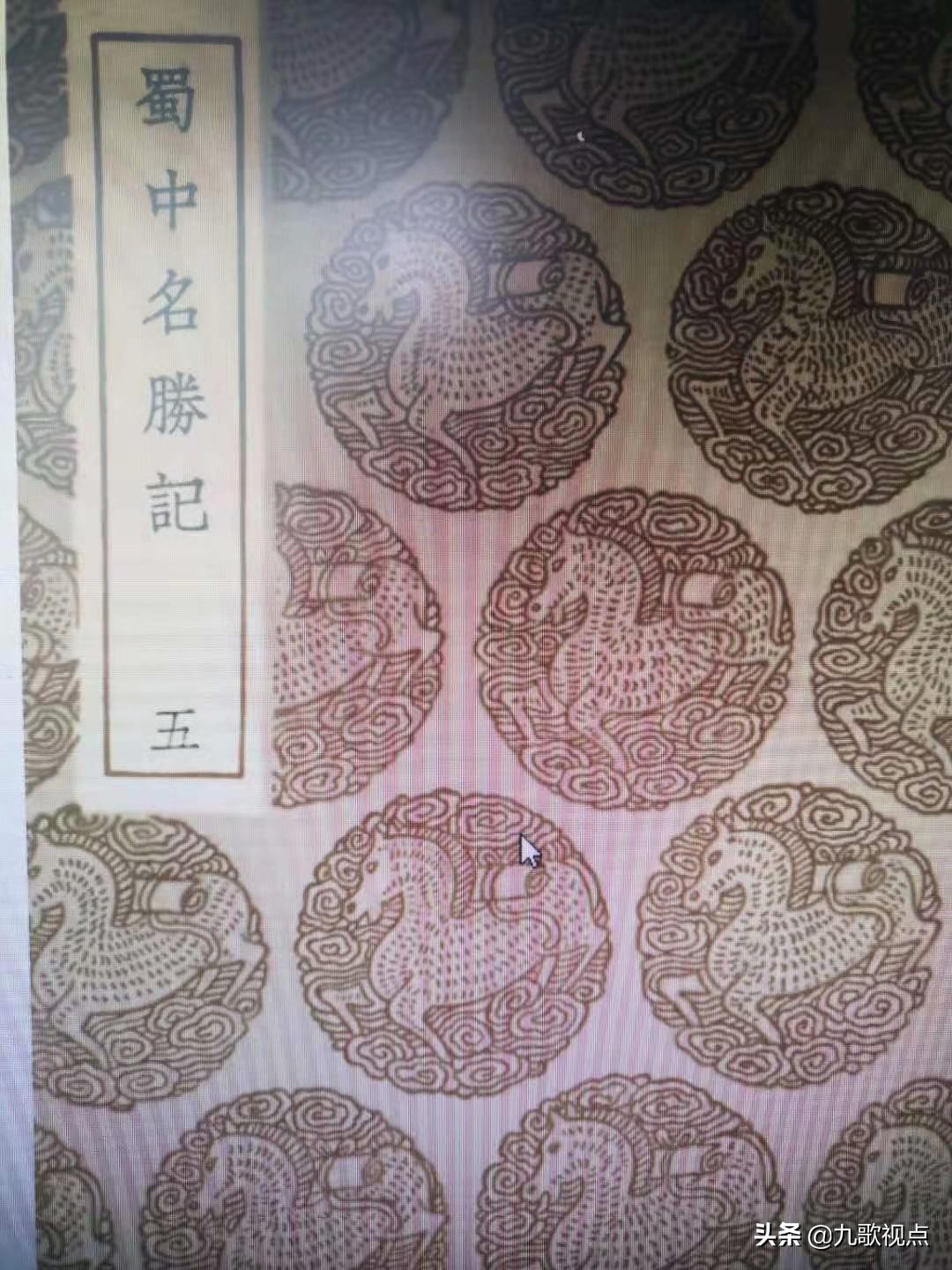

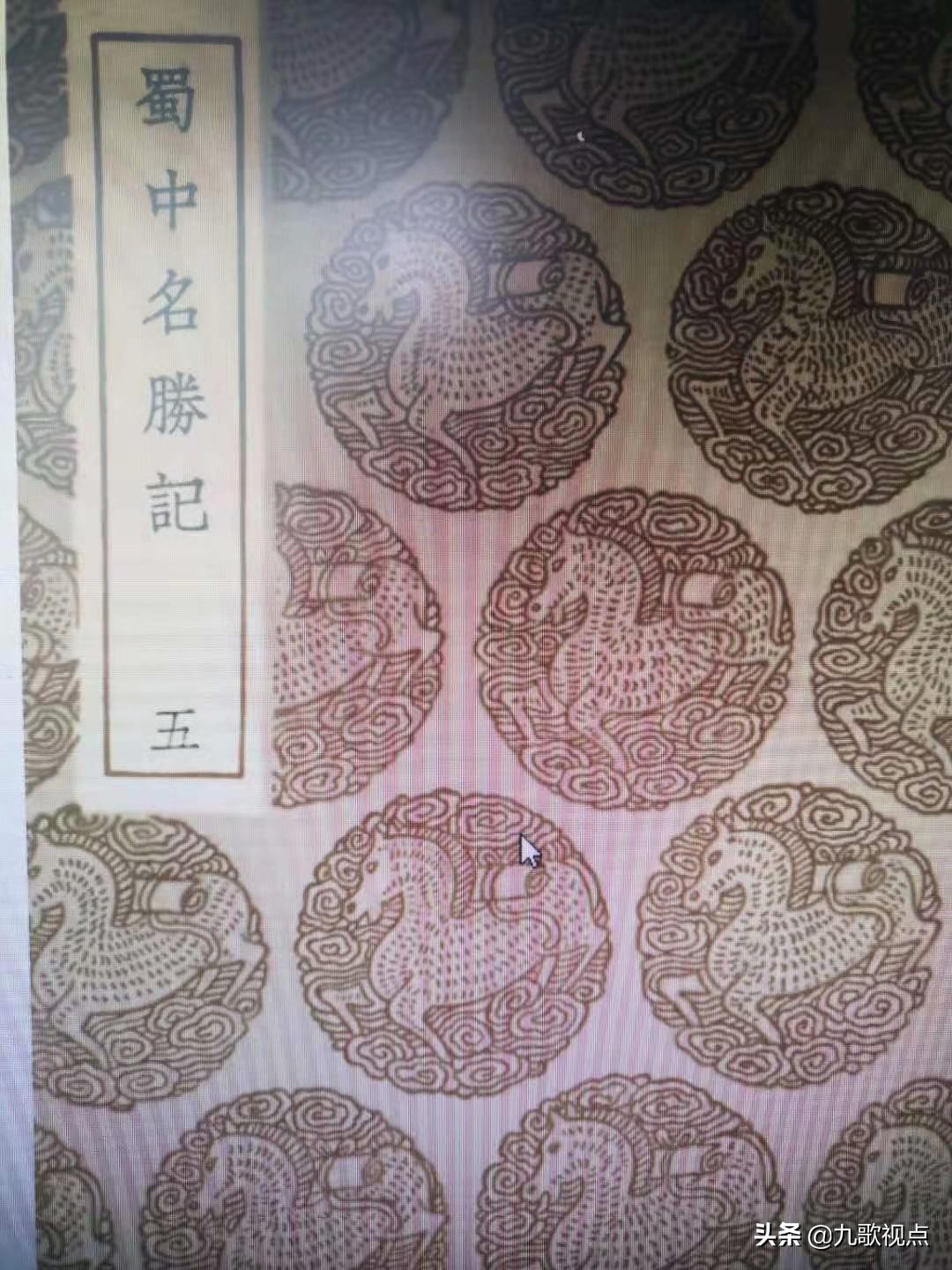

传说毕竟只是传说,但偏偏就是这样与仙迹有关的传说就让这座原本在天地间寂寂无闻的无名之山一下子被世人所关注了。据明万历年代进士曹学谦所著《蜀中名胜记》卷之二十八蓬州所载:“环蓬皆山,而山北为之主,溪壑奇秀,两蓬高峙,屹然云霄,多神仙隐士,又多崇兰黄花,每春秋开时,清香满山谷间。大蓬山在州东南七十里,状若海中蓬莱,因以为名,小蓬山一名秀立,与大蓬对峙,相去二里,绥山即大蓬之始号也。按列仙传云;葛由者,蜀之羌人。周成王时,刻木为羊卖之。一旦乘木羊入蜀,蜀中王侯宾之,追上绥山。山在安固县东三十里,随之者皆得仙术。宋元符进士何格非游大蓬山诗,注引葛仙翁云:兹山状类海中之山,是蓬山名由此而改。”这座山就是因为那个葛由成仙的传说而有了后来的蓬山之名。这座以前寂寂无名的无名之山从此也就慢慢有了大蓬山的名号,并在我们现在可以查找到的隋朝《中国历史地理图册》上出现了大蓬山的地名,大蓬山以一座山的名义代表我们营山这块古老土地终于出现在官方史载上了。昨天之前,我还自以为我对太蓬山的史料溯源几乎已走到了尽头。但没想到昨天突然无意中又有了意想不到的新收获,太蓬山迄今最早、目前又可确凿所查的出现于古籍里的记载,应该是《周书》了。

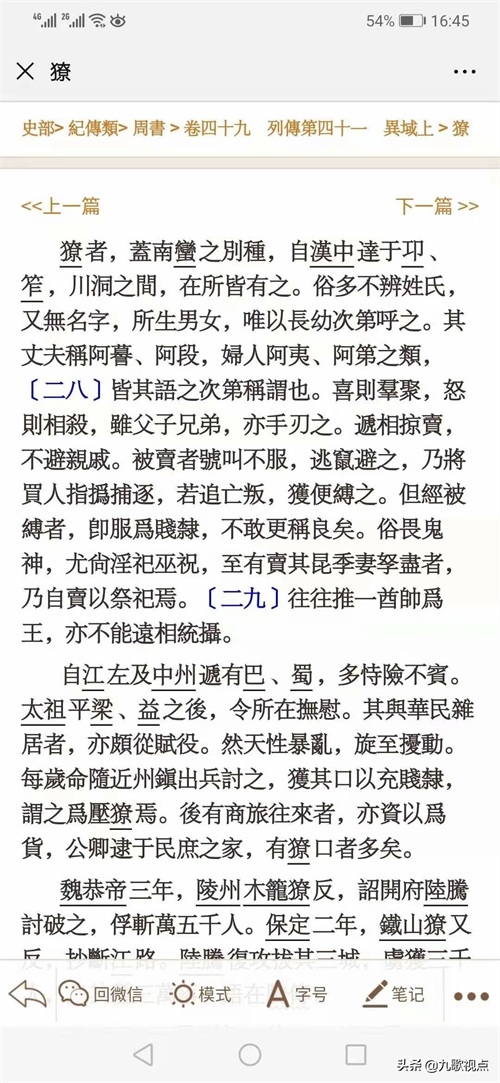

上面在网上截图所看到的关于太蓬山名字最早出现在现在可查的古籍上所记的年代,大概是魏恭帝三年(556年)至建德(572年)年间的时间,那时今天的太蓬山叫大蓬山,我们营山那时叫梁州,我们营山这一方水土的人《周书》上称獠人,有一个叫徐文表的顿兵大蓬山下,后来那个叫文表的将领降服了这里,在建德初,有一个叫李晖的人做了梁州的总管。

《周书》是纪传体史书,北周断史,二十四史之一。作者令狐德棻,唐朝初期史学第一人。唐贞观三年(629年),他奉唐太宗之命编写五朝史,并和岑文本一起负责《周史》的撰写,唐贞观十年成书。《周书》所记历史起于西魏文帝大统元年(535年),到隋文帝杨坚灭周建立隋朝(581年)结束,共计47年。《周书》本来应该是记载“北周历史”,但因为早在西魏时期,作为北周建国奠基人的宇文泰就已经操纵了西魏政权,因此,《周书》记事从西魏时期开始,并为宇文泰作了“纪”。

太蓬山也就从隋唐时期开始代表营山这块寂寂无名的土地最早出现了官方的史载上了。所以当我第一次看到大蓬山的名字出现在1440多年前的古籍文字记载时,心里有种特别激动的感觉。我的思绪瞬间穿越了逾越千年的时空岁月,飞向了那古老荒蛮,高山险峻,獠人出没的大蓬山。虽然在《周书》之前,我再无路前行了,但凝望着隋唐之前的漫漫迷途掩埋的历史重雾,我想象着在这之前,这座山还应该有更早更远的历史之路在前面逶迤延伸,只是我们人的眼光和思维,永远都会败北于时空的漫长无情。我欲往前迈的脚步,也只能到处而至。那么,太蓬山的起点,它一路清晰走来的脚步,也只能到此为止了。

接下来太蓬山一直走到今天的历史之路,都是大家所知晓的了。

记得几年前去太蓬山的时候,无意间在太蓬好奇问几个自以为是最熟悉太蓬山的人,我问了两个我想知道的问题,“太蓬山为什么叫太蓬山,这个名字是谁取的?”“太蓬迎客松是谁栽在那里的,是哪一年栽下的?”

当时那几个太蓬山人,都面面相觑,没有一个人可以告诉我确切的答案,所以从那时起,我便对这座营山第一山充满了好奇。

现在称它为营山第一山,觉得是很理所当然的。

至少它在营山这块土地的历史意义和人文厚重,都是营山境内所有大大小小的众山所无法相比的。

现在我终于知道太蓬山的名字,最初是从葛由的传说中有绥山、大蓬山之名的,后来到宋朝的时候,因为古时“大”和“太”意思相同,且“太”比大更意犹未尽,所以最终改名为“太蓬山”。

(一般我们说大很大的时候,都会说太大了,所以这太比大更显大。在中国人的传统中,凡是沾上太字的,都显得很不一般,比如太上皇,太上老君,太虚,太极,只要沾上一个太字,就一定很不一般了。)

在过去的古籍上,太蓬山一般有两个名字,早叫大蓬山,几乎从南宋开始,便叫太蓬山了。我特意关注了一下,我们营山以前在古籍上出现的名字,县志记载最早是梁大同元年(535)安固建县,之后又在三元、黄渡,绥安、宕渠建县,再之后又咸安县、良山县、朗池县,总之营山以前一直都没有一个独立存在的名分,隋唐之前一直都在宕渠和蓬州之间,分分合合,像一个流浪的弃儿一样被踢来踢去,这样一直折腾到北宋大中祥符五年(1012)的时候,终于才开始了正式的营山县名,营山县的县名也开始从那时起终于摆脱蓬州、宕渠的长期霸占分割,此次名分独立,一统曾经安固、绥安、宕渠、良山、朗池军阀混战,各自为政的局面,终于全境疆统,从此再无改名了。而代表营山境内最有眉日眼的这座山的名字,也从它过去的大蓬、绥山之名,最终定格成今日的太蓬山了。也就是说,当太蓬山完成了它漫长的山名变革之后,营山这块古老的土地从过去的混沌无名,随之得到了无数改朝换代的折腾之后所给予它最终的历史名分——营山县名。

看来,我曾经好奇和困惑的关于太蓬山山名由来的第一疑问可以到处为止了。

至少当我从古籍和传说中找到这样的答案来解释太蓬山名字的时候,我的心里是很非常满意和认可的。

《列仙传》里面的葛由传说,我并不好奇,也并不当真。

因为我甚至从葛由传说中的绥山,找到了几乎怀疑和否定的线索。也许最早出现在西汉刘向《列仙传》的葛由传说中的绥山并不是指我们这里的太蓬山,而是指与峨眉山相近的那一个绥山。古之绥山有二,我们太蓬山不过只是其中之一的绥山罢了,而“葛由者,羌人也。周成王时,好刻木羊卖之。一旦骑羊而入西蜀,蜀中王侯贵人追之上绥山。绥山在峨嵋山西南,高无极也,随之者不复还,皆得仙道。”

《列仙传》里的这个绥山极有可能是与峨眉山更近的那个绥山,即二峨山(二峨山,又名绥山,属于广义的峨眉山,峨眉山古代分为四座,分别是大峨山、二峨山、三峨山、四峨山。大峨山即今日的旅游胜地峨眉山。)

只不过现在太蓬山之名,早已载入古籍,刻石为名,深入人心,怦然不动了。传说中的绥山到底是不是这里都已经不再重要了。重要的是,在当时那个缺失史料记载的漫长历史岁月中,那个葛由骑羊在绥山成仙的传说,实在对于今天所拥有的这个太蓬山名,起到了居功至伟的推动作用。一个传说中的仙人,一段神奇的故事,最终赋予了这座山超越平凡的神奇力量!

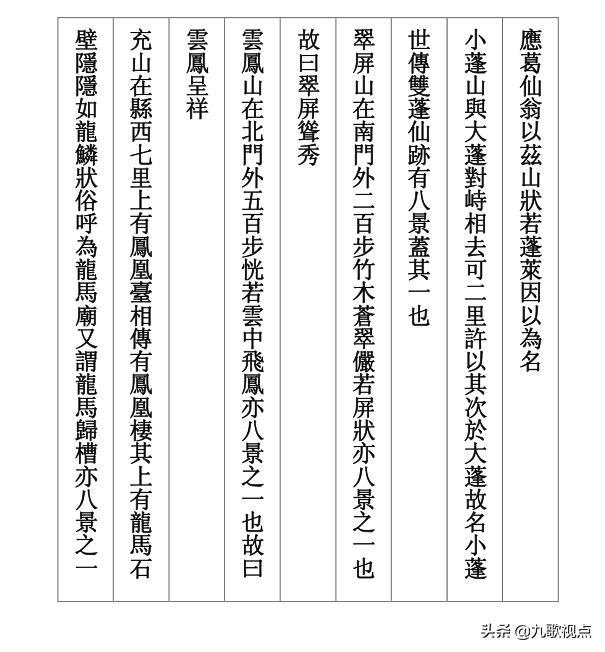

在后来我们所看见的关于太蓬山众多的古籍记载中,总是无一例外地会这样记载到:“环蓬皆山,而山北为之主,溪壑奇秀,两蓬高峙,屹然云霄,多神仙隐士,又多崇兰黄花,每春秋开时,清香满山谷间。大蓬山在州东南七十里,状若海中蓬莱,因以为名,小蓬山一名秀立,与大蓬对峙,相去二里,绥山即大蓬之始号也。”

自从有了葛翁的蓬莱赞誉之后,从此以后,凡是再提到太蓬山,必定多以“两蓬对峙,屹然云霄,状若海中蓬莱”之类的赞美来特写太蓬山了。

这几乎成了后世之人对于太蓬山的一种最直接的经典评价了。

但从这一点上来说,太蓬山真的并不是浪得虚名。

不过在众多现在我们所看见的有关太蓬山的云海照片中,我们其实并没有真正看见太蓬山最真实的身影。

就拿上面我们平时看得最多的这些照片来说,它其实应该是在太蓬山顶迎客松下那块突兀光石上所拍摄的对面小太蓬山的云海风景了。难得古籍里评价的“两峰对峙,状若海中蓬莱”是指我们平时所看见的双乳峰,而并非真正的主角太蓬山吗?

照片上横亘在双乳峰后面那高大的山躯其实并非真正的大太蓬山,但很多时候,我们都会误将这最熟悉不过的云海中状如海中蓬莱的这两峰对峙,以为就是古籍中所记载的大蓬山了。

所以,我是多么希望那些热爱拍太蓬晨景的摄友们,什么时候去拍下真正的大小太蓬对峙的真实风景来啊!

太蓬山,我去过好多次。

但真正在太蓬山上看到真正的云山雾海,看到古籍所载的:两峰对峙,状若海中蓬莱的晨景,我还只有一次。

而这一次也可以说是我有生以来,看得最完整,最投入的一次太蓬晨景。

这是在刚刚过去的半个月之前的一个周末,为了看到真正的太蓬云海,那天晚上我们四点就从县城出发,五点多的时候就登上了太蓬山顶,在迎客松下恭候着黎明的到来。

那一夜连觉都没有睡,只为去看太蓬的云海日出。

站在迎客松下,离天亮还有半个多小时,天地一片黝黯安静,连近在眼前往日熟悉亲切的迎客松,此时都模糊在黑暗之中,无比陌生。我们只能站在山顶,在天地无边无际的黑暗混沌与寂静中等待着即将就要到来的夜昼分离。

那是一个没有月亮的夜晚,只有远方黝黑莫测的天际有恍若星火的幻明闪烁,最初我们都恍如星河,后来才慢慢觉得那应该是更远处的六合仪陇那边的山居灯火,但那种幻灭的感觉,真的好让人觉得一时间将天上人间都已感觉错位了一样。

就这样,当我们为意外所见的人间灯火与天际疏星连缀在一起所产生的奇妙幻觉而觉得兴奋不已的时候,这时太蓬山下面的那无际黝黯终于慢慢露出了熹微的黎明灰色了。于是我们将所有的专注都集中到那对面即将从黑夜里露出的小太蓬去。只等天色露出,云雾到来。

那天我们等着天亮,等着云雾从山谷慢慢聚涌而至,然后慢慢地将刚刚从夜色里露出的山沟,民居,田地,场镇,垭口又全部吞没在白茫茫的云海之中去了。接着又开始从大小太蓬交界的那个山垭口慢慢地翻云倒海,到最后,竟然还将对面的双乳峰完全埋入云海之中,实在美轮美奂,绝妙之极。那眼前所见的一切,绝对是只有在神话传说中才能见到的海中蓬莱仙境一样。

只是稍微有些可惜的是,那天晨景我们只看到了太蓬云海,却未能看到云海中的太蓬日出。

在我看来,我所唯一见过的这次太蓬云海,应该是我这辈子所看见过的最美的云海,虽然我也这样去看过峨眉山,青城山,雁荡山,武当山还有很多地方的晨景雾海,但如太蓬山上所看见的这样美的云海,却从未有过。

也可以毫不夸张地说,我在其他任何地方都还没有看见比太蓬山上所看见的云海更漂亮的了。

那天看完太蓬山的云海之后,遇见住在山上的村民和景福寺的僧人,他们告诉我们那天并不是拍云海的最好天气,听他们说拍云海最好是才下了雨去云海最漂亮,一般都是晴天看见的云海并不怎么样,最好看的云海都是雨停之后那才壮观。

他们是常住太蓬山上的人,应该对山上的云海最为了解。

但我那时想,他们也未必就真正完全了解太蓬山的云海情况。比如太蓬山的四季变换,一定是不一样的云海景象。即使他们所说的雨后云海最好看,也应该有大雨小雨,秋雨春雨,冬雨夏雨的差异不同吧!而雨中的太蓬山上又是怎样的云雾景象呢?

可惜,我不是太蓬山上的人,也不能经常往太蓬山上去。

要是可以的话,我真想好好住在太蓬山上,一年四季不同的时候住在太蓬山上,雨中的太蓬,黄昏的太蓬,雪中的太蓬,清晨的太蓬,月下的太蓬都好好去慢慢品味感受,一个人在高高的太蓬山顶,在迎客松下,静静地看云山雾海,俯瞰群山逶迤,田野如画,行人如蚁。远眺天际苍茫,云山渺渺,岁月如烟。我很想一个人在孤月圆时,独坐松下,静听天地寂然,松涛阵阵,看月明松影,感受喧嚣人世难得一夜的清静。

太蓬山之所以会常常留在过往的古迹传说之中,与它两峰对峙云海之中,状若蓬莱有很大的关系。

如果亲眼看过太蓬云海的话,定会为眼前的神奇不凡的晨景叫绝。

但对太蓬山及太蓬山人来说,这经常出现的云山雾海都是早已司空见惯的事情,根本用不着大呼惊叹!

太蓬山之所以会经常出现这样的云海,与它特殊的地理环境有密切关系,太蓬山在方圆数十公里范围内,一山独秀,突兀高耸。太蓬山下有消水河和滴水河两条河流呈包夹之势将太蓬山环围起来。而四周则显开阔,空气流畅,唯有与大太蓬相邻最近的小太蓬与大太蓬山谷对峙,大小太蓬一高一低,一大一小,天然形成的唯一山谷狭窄不过数十米长。太蓬山植被丰茂,山下围绕流淌的消水河和滴水河会有很多河水蒸发出水汽,以及山下大面积斜坡面积的农田、土地也会蒸发出很多的水分,这就使得山下有充足的水蒸气,夜间温度普遍降低,而山下温度则比山上高,上下温差形成明显的空气对流压力。山谷下空气温度较高,水蒸气就膨胀往上升,升到两山唯一可以通过的狭窄山谷时,上部温度下降,空气又相当潮湿,那么当它冷却到一定的程度时,空气中的水汽就会凝结出来,变成很多小水滴,悬浮在近地面的空气层里,就形成了雾。它和云都是由于温度下降而造成的,雾实际上也可以说是靠近地面的云。由于蒸汽层上层温度低,水蒸气体积缩小比重增大,蒸汽下降。由于蒸汽层下面温度高,下降过程中吸热,再度上升遇冷,再下降,如此反复气体体积逐渐缩小,最后集中在蒸汽层底层。在底层形成低温区,水蒸气向低温区集中,这就形成云 。大小太蓬的山谷,是云雾通过逸散到另外一个山谷的最好位置,所以那里也成为观赏云海的最佳焦点,空气湿度越大,昼夜温差越大,观赏到的云海雾景也就更震撼。

所以太蓬山的云海形成,是大自然赐予它独特地理环境位置而四季皆有的,这也就是太蓬山千百年来为什么会因有“海中蓬莱”美誉留载古迹传说的缘由所在。

作者:剑笑天