盘点11位华人诺贝尔奖得主:物理6人、文学、化学各2人,还有呢?

盘点11位华人诺贝尔奖得主:物理6人、文学、化学各2人,还有呢?

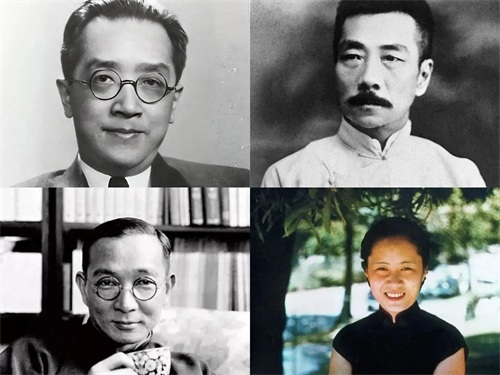

近百年来,有多位中国人都曾与诺贝尔奖擦肩而过。比如:鲁迅先生不屑于拿诺奖、胡适先生也曾2次被诺奖提名、林语堂先生曾4次被诺奖提名,物理学家吴健雄女士也曾7次被诺奖提名,可惜都失之交臂。

诺贝尔奖,毫无疑问,无论何时来看,都是行业或领域工作者的至高荣誉。能拿诺贝尔奖不仅能光耀门庭,更能为国争光。

国人对历届诺贝尔奖获奖名单中的华人或华裔也是分外关注。

毕竟我们国人都是一路“考”过来的,无论是小学、中学、大学、乃至考研考博、英语四六级、托福、雅思、国考、省考、奥林匹克的各项竞赛、奥运、亚运,似乎不考试的学生、不考试面试工作都是不上档次的。

所以状元、举人、进士、秀才、冠军这些是深深刻入我们基因当中的。

自诺贝尔奖发布以来,据统计共有9位华人科学家获奖,2位作家获奖。他们分别都是谁呢?

杨振宁、李政道、丁肇中、李远哲、朱棣文、崔琦、高行健、钱永健、高锟、莫言、屠呦呦。来看跟随作者一起来了解这些牛人大咖的故事!

物理学奖

杨振宁

(1922年10月1日-至今)

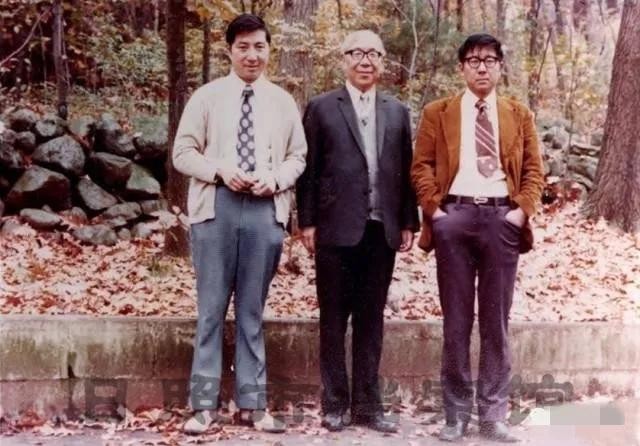

台中研院展出的吴大猷(中)和杨振宁(左)、李政道(右)二位学生的合影

杨振宁,安徽合肥人,曾求学于国立西南联大,及美国芝加哥大学。因其父当时正在安庆一所中学教书,安庆旧称怀宁,故此他给长子取名振宁。

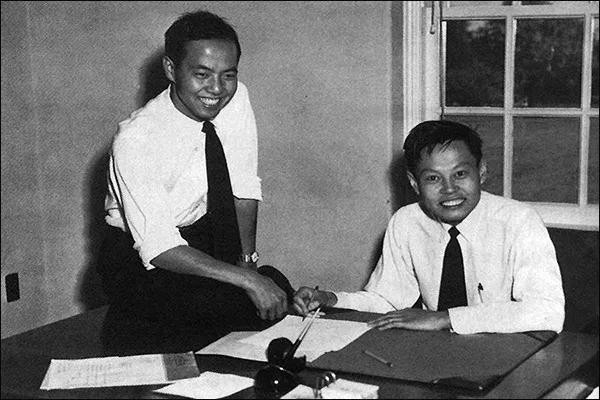

杨振宁与李政道夫妇合影

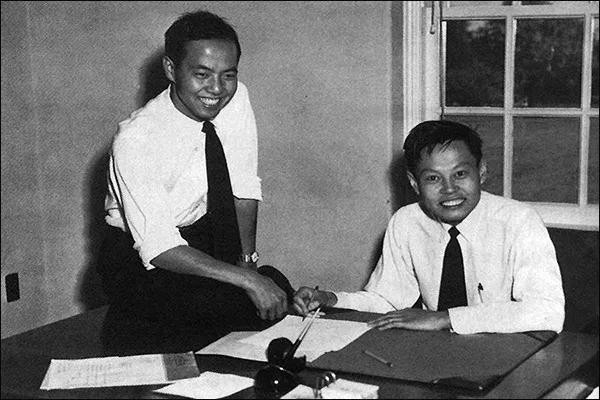

左为李政道,右为杨振宁

杨李二人

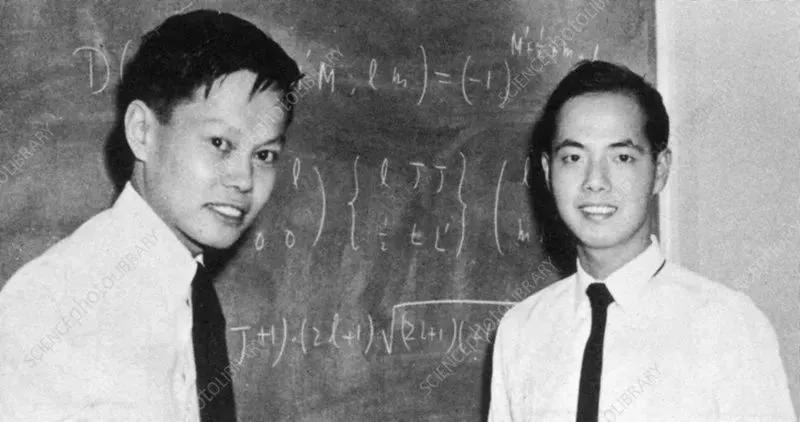

1957年,他与华人物理学家李政道因“宇称不守恒定理”共同获得当年的诺贝尔物理学奖。成为有史以来同时获得诺贝尔奖的两位华人之一。杨振宁于1994年当选为中科院外籍院士,2016年转为中科院院士。

早在1957年1月,美籍华裔女物理学家吴健雄等通过实验证实了李、杨提出的弱相互作用过程中宇称不守恒理论。

该消息在新成立不久的新中国物理学界曾引起了很大的反响。几天后由吴有训、周培源、钱三强等人代表我国物理学会分别向李、杨、吴3人发了贺电:

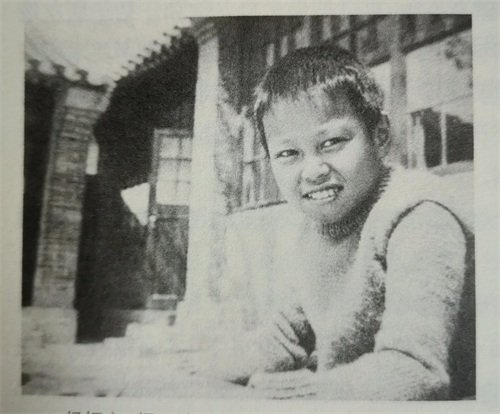

13岁的杨振宁于北京清华西院11号(1935年)

1922年,杨振宁出生于安徽省合肥县,从小在母亲罗孟华的教导下5岁便已认识3000个常用汉字,随后母亲还请私塾老师教他国文,虽只学了一年便已把《龙文鞭影》背得滚瓜烂熟。

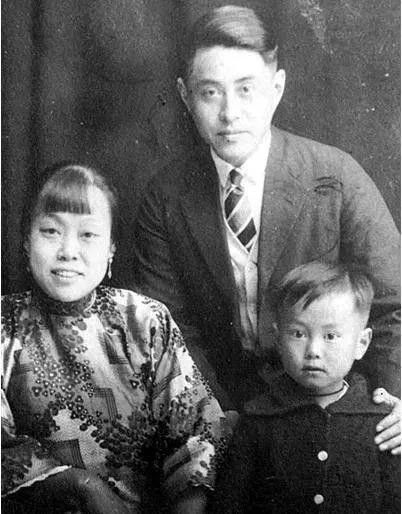

在安庆教书的杨武之一家,长子杨振宁不满周岁

1928年,随其父去厦门大学,在厦门读了一年小学。1929年又随父前往北京读书,小学在清华园内的东志学校读了4年,中学在北京崇德中学。其间杨振宁便已展现过人的数学天赋,和学习能力。期间便能背诵整本的《孟子》。

1929年,杨振宁与父杨武之、母罗孟华合影

1960,杨武之,孟庆华夫妇与儿子杨振宁在日内瓦合影。

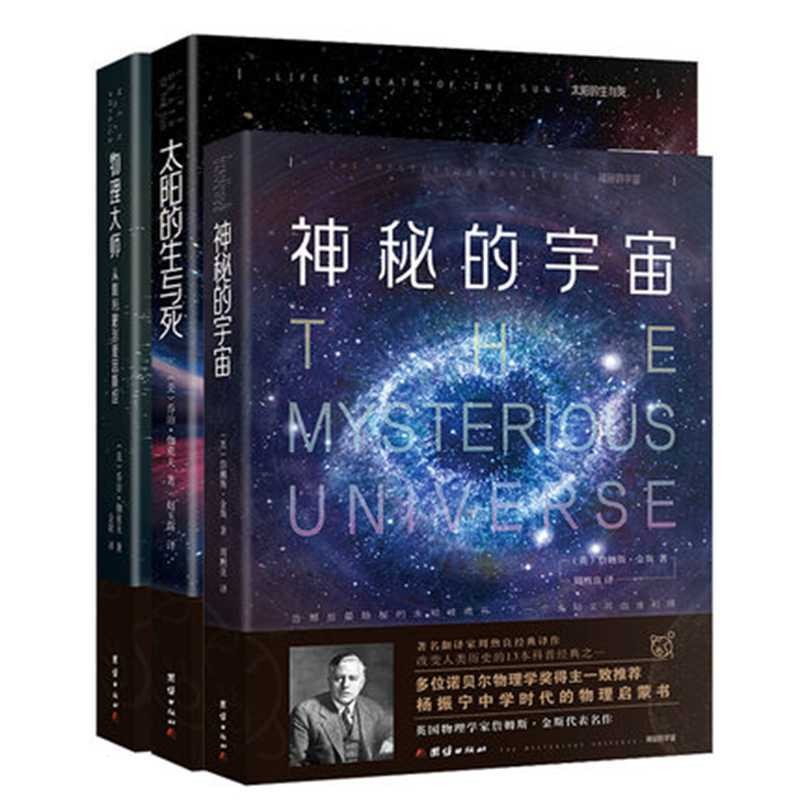

杨振宁11岁便能读懂他父亲书架的英语和德语相关数学类书籍。12岁(1934年)的杨振宁在崇德中学上初一时,一次偶然在清华图书馆借阅了《神秘的宇宙》后,兴奋对他父亲说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖”。

彼时其父杨武之对此话也并未放在心上,只当是儿子的一时妄语罢了。不曾想23年后这一宏大的愿望便由杨振宁亲自实现了。

杨振宁的慧根在清华园很早就被其父杨武之发现。杨武之教小振宁天文、物理、数学、英文、唐诗宋词、易经八卦等,还为他延请家教,也均为当时清华燕大名师得意的门生。在清华和燕大中,“杨武之之子”成为许多专家学者教育子女的榜样。

其父杨武之曾仅花3个月便获得美国斯坦福大学学士学位,用不到2年时间获得芝加哥大学数学博士学位。回国后担任清华与西南联大数学系主任多年。而杨振宁本人也于1942年毕业于昆明的西南联大,与李政道一样师从吴大猷。

1945年,杨振宁考取清华第六届赴美公费留学生,后就读于芝加哥大学,并在1948年取得博士学位。

1949年,杨振宁进入美国普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,并开始同李政道进行了一段长达十多年的科研合作。 杨振宁于1964年加入美国国籍。2015年,93岁的杨振宁加入中国国籍。

1997年,75岁的杨振宁在清华创办高等研究中心(即现在的高等研究院),担任清华高等研究中心名誉主任。2003年,杨振宁和夫人杜致礼正式回到清华定居,成为清华全职教授。不久杜致礼于北京去世。

2004年底,82岁的杨振宁与28岁的广东外经贸大学翻译系硕士生翁帆结婚,由于杨比翁大54岁,当时曾发一众网民的轩然大波的热议。

李政道

李杨二人合作得诺贝尔物理学奖的故事,早已家喻户晓。只是后来二人渐行渐远,没再来往。

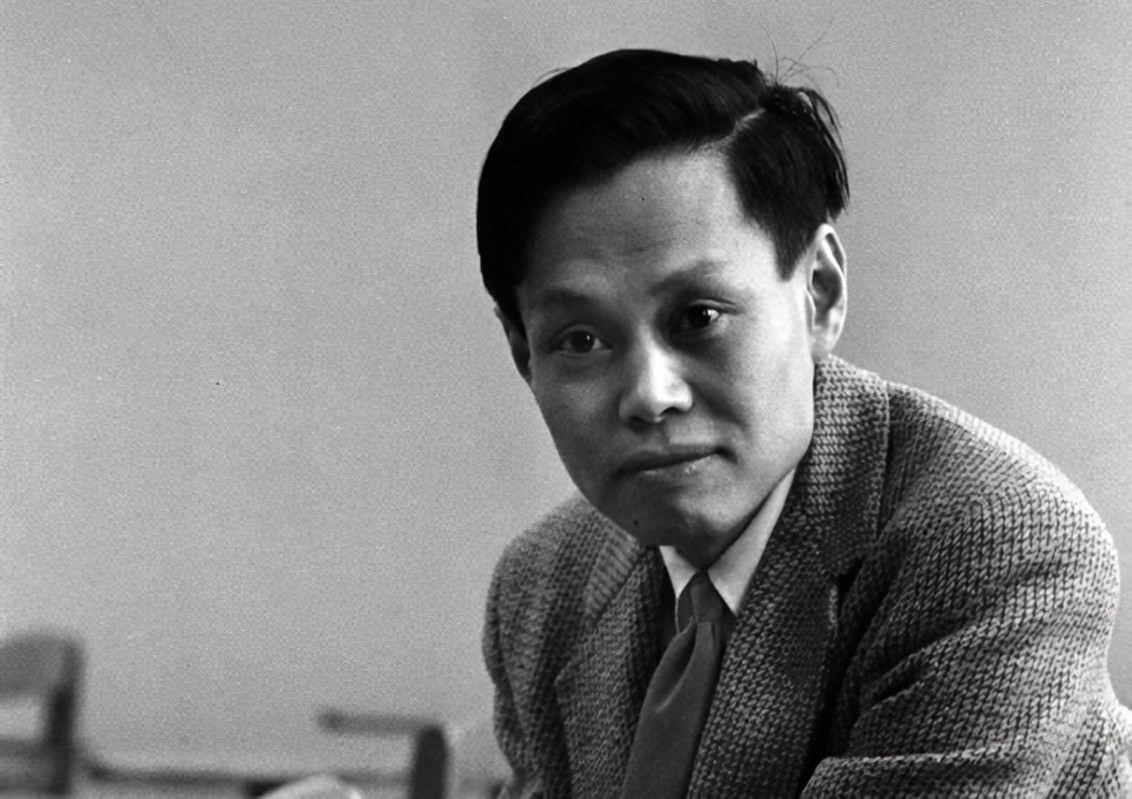

李政道早年照片

李政道,祖籍苏州,1926年在上海出生,因抗战而未读完中学。其后几年间他努力自学。1943年,他考入迁到贵州的浙大物理系,师从束星北及王淦昌等人。不久,又转到远在昆明的西南联大,上大二,师从吴大猷等人。

抗战结束后,李政道在导师吴大猷的推荐下,于1946年赴美进入芝加哥大学,并于1950年获得博士学位。1953年,李政道在哥伦比亚大学担任助理教授,其研究工作也集中在粒子物理和场论领域。

李政道于1957年获于台“中研院”院士、1959年获美国艺术和科学院士、1964在获美国科学院士、1982年获意大利林琴科学院外籍院士。

吴大猷在1997年在新竹清华欢度92岁生日,二位门生李政道(右)、杨振宁院士合影

李政道于1962年加入美国籍。1994年当选为我国中科院外籍院士。

丁肇中

丁肇中(1936年1月-),祖籍山东日照。其父丁观海是一位工程学教授,早年留学美国,是臧克家的同学。母亲王隽英是一位心理学教授。

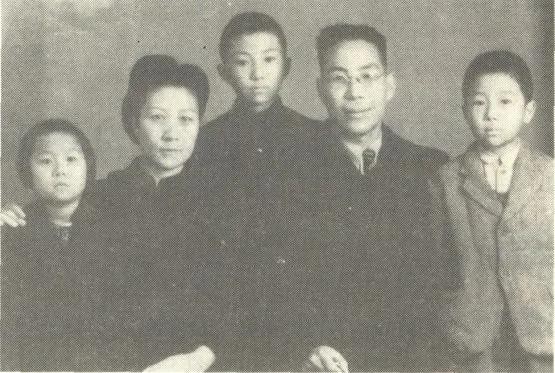

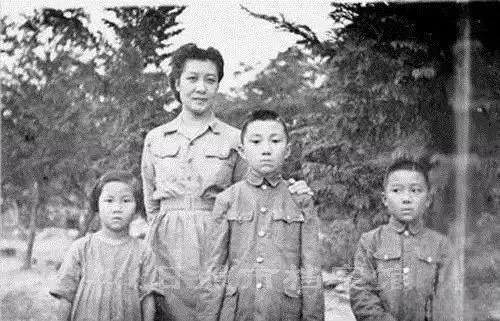

丁肇中10岁时,与父母弟妹在照相馆中合影

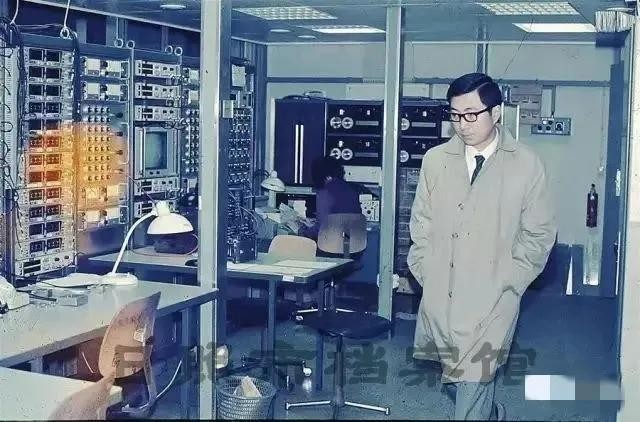

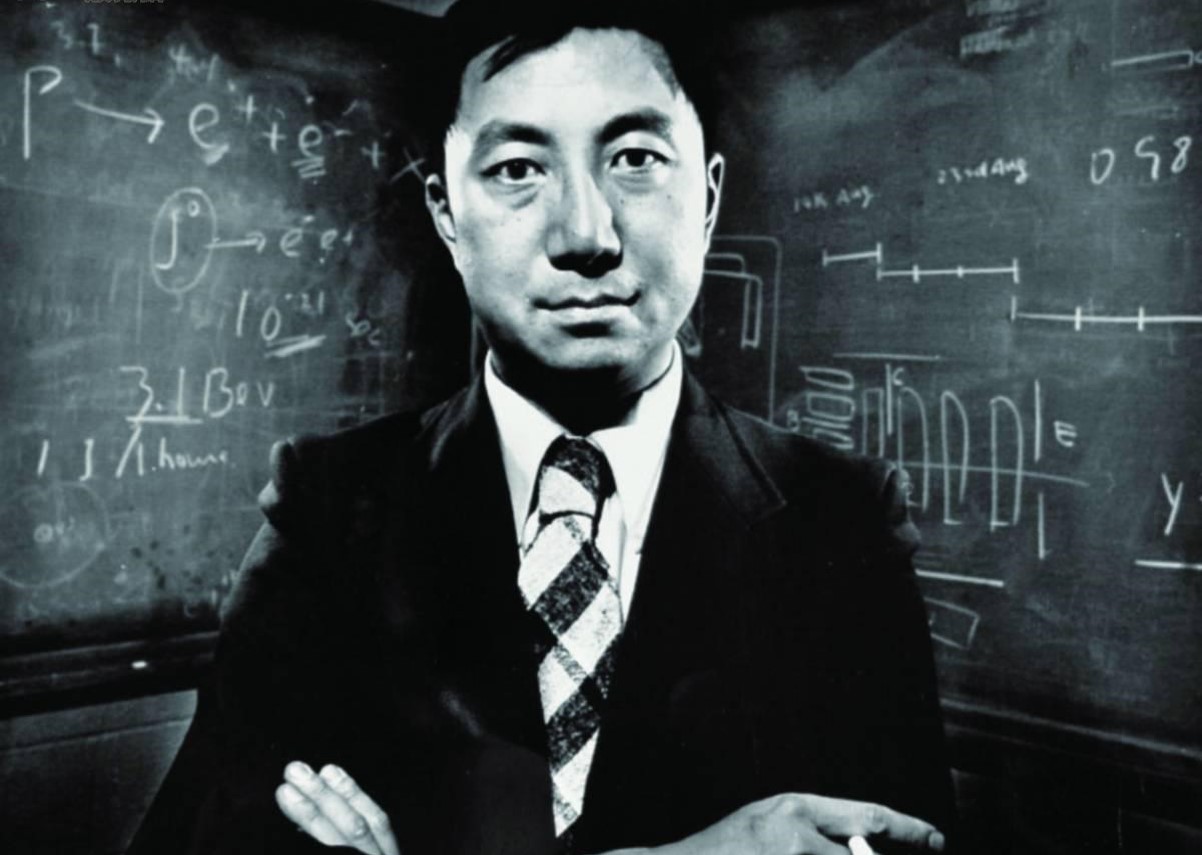

丁肇中在实验室

丁肇中与父亲合影

丁肇中生于美国密歇根州安娜堡,美籍台裔实验物理学家,中研院、美国科学院院士及中科院外籍院士,现任美国麻省理工学院教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。他曾发现一种新的亚原子粒子,并把该粒子命名为“J粒子”。

1936年,丁肇中出生在美国密歇根州的安娜堡,彼时他父母正在赴美进行学术访问,而丁肇中也因此获得了美国公民身份。不过,在出生后两个月,丁肇中就随父母回到中国。当时,由于国内正值抗战时期,丁肇中的童年直到他12岁之前都未接受传统教育,而主要由他的父母在家里教他传授知识。

1946年,丁肇中和妈妈、弟弟、妹妹的合影

1949年,13岁的丁肇中全家辗转迁台。后进入竹南国小,小学毕业于大同国小。后来考入台北成功中学初中部,初中时,他在数理领域已有卓越表现。

就读于台湾建国中学初中时的丁肇中,图片来源于周金品著《科技大师人生系列--丁肇中》

1955年,丁肇中(前右)与父亲丁观海(前左)、弟弟丁肇华(后右)、妹妹丁肇民合影

高中毕业征试时,丁曾被保送进台湾省立工学院(今国立成功大学),但丁肇中放弃保送,参加联考。后来,他联考失利,又考进台湾省立工学院机械工程系。入学未久,于1956年9月,丁肇中以兴趣不合为由办理休学。随后进入美国密歇根大学,学习工程学、数学和物理学。

1959年丁肇中获得数学和物理学学士学位,及在1962年获得物理博士学位。

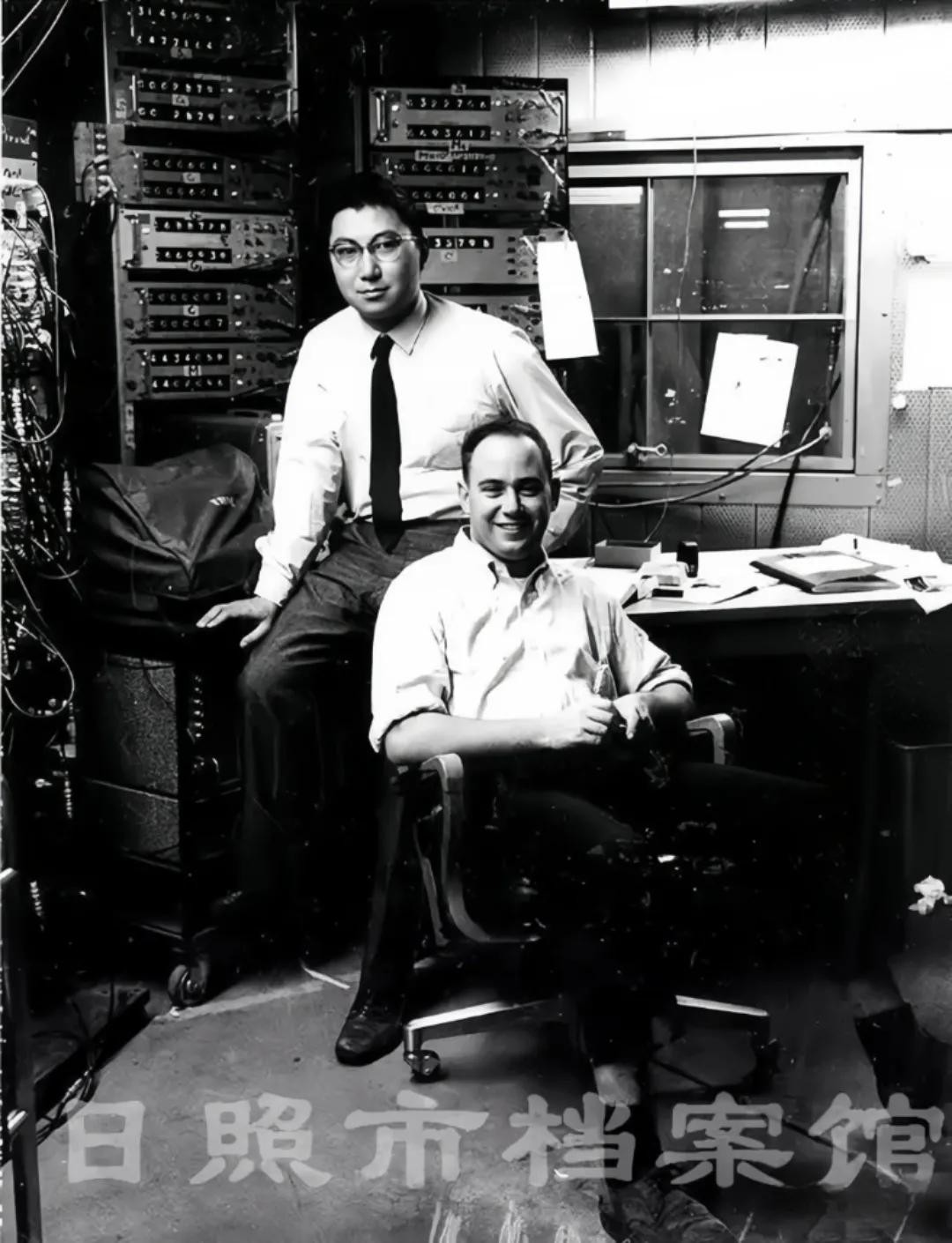

1964年,在美国纽约州的布鲁克海文实验室,丁肇中与物理学家A•J•斯图尔特•史密斯合影

毕业后,丁肇中立志要从事研究工作,1966年在哥伦比亚大学物理系任讲师,1967年又到麻省理工学院担任教授,主要研究高能实验粒子物理学。包括量子电动力学、电弱统一理论、量色动力学。

1974年,丁肇中与美国加州史丹福大学教授A•J•斯图尔特•史密斯几乎同时各自发现新的基本粒子-J/ψ基本粒子。

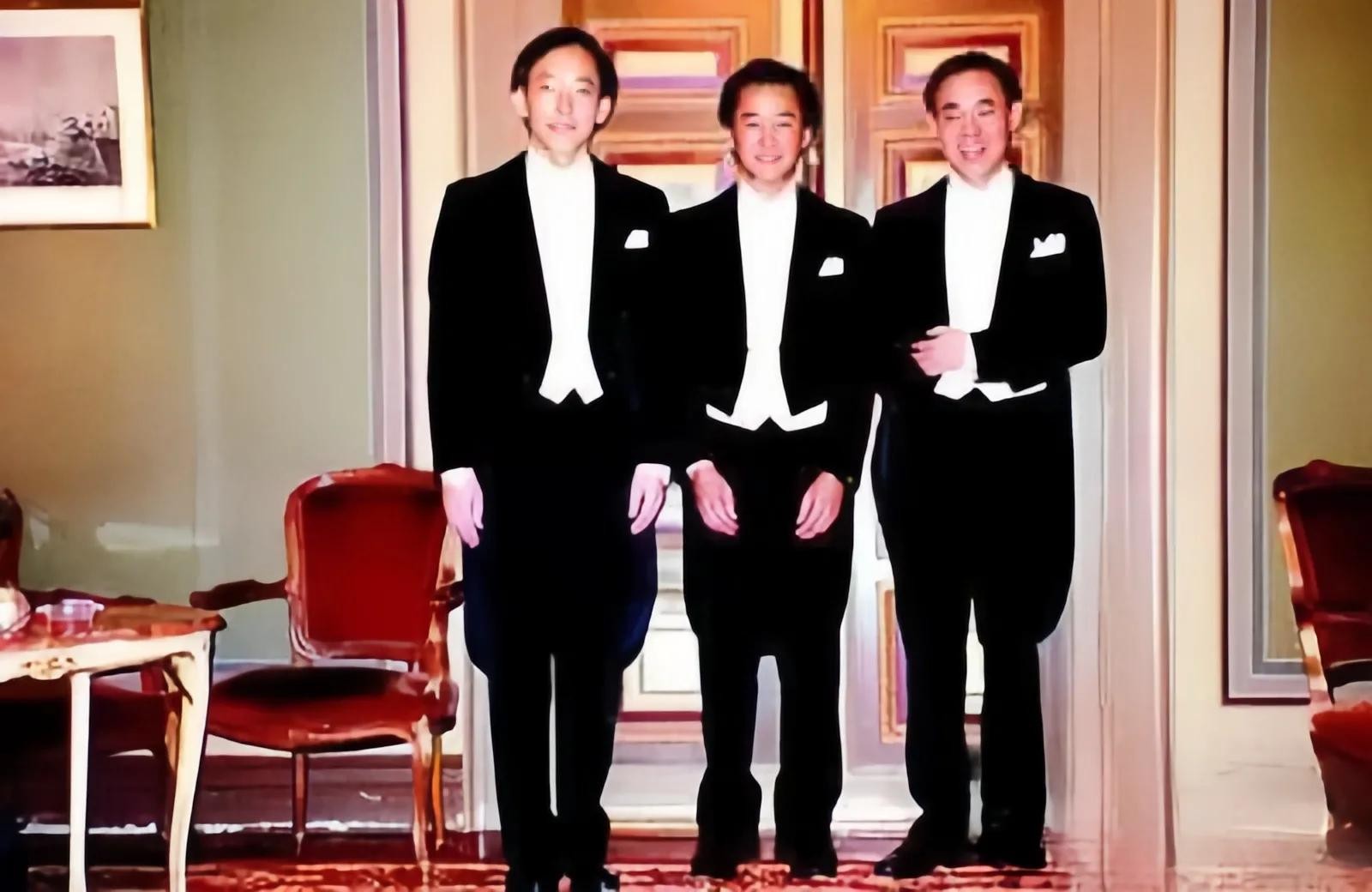

1976年,在瑞典斯德哥尔摩,丁肇中(左)出席诺贝尔奖颁奖典礼

两人也因此同时在1976年获得诺贝尔物理学奖及美国官方颁发的劳伦斯奖,而且它在颁奖典礼上还用中文发表演讲。他在演讲中强调实验和理论工作同样重要。

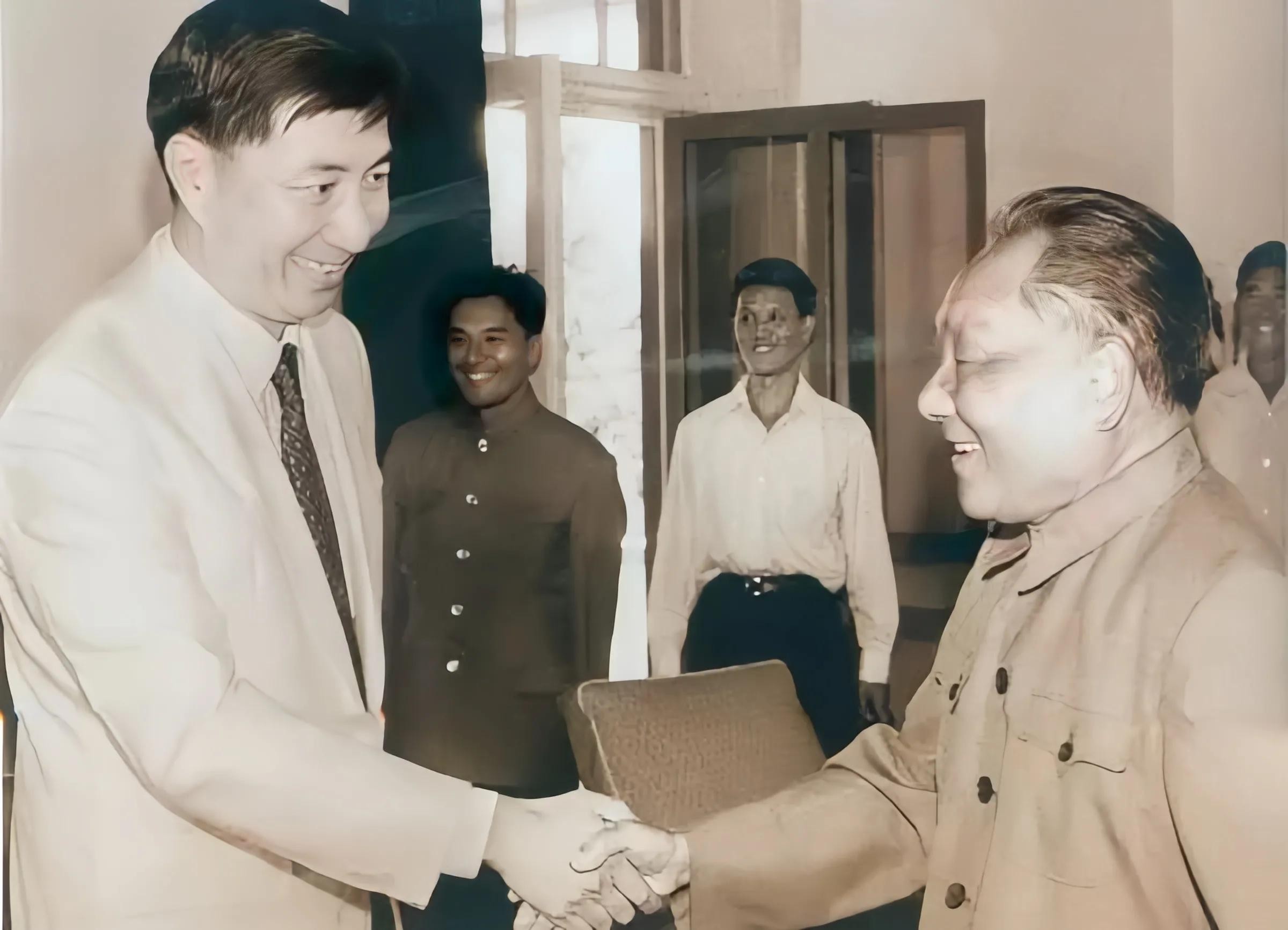

1977年8月17日,小平同志会见美籍华人物理学家丁肇中

朱棣文

朱棣文祖籍江苏省太仓县,他生于学者之家。1948年,朱棣文出生在美国密苏里州圣刘易斯。他1970年于罗切斯特大学大学本科毕业,1976年于加州大学伯克利分校获物理学博士学位。朱父是知名化学家朱汝瑾。

朱汝瑾1940年毕业于清华化学工程系,美国麻省理工学院博士。曾任教于圣路易斯华盛顿大学以及布鲁克林工学院(现纽约大学理工学院),后被选为台中研院院士。

朱棣文母亲李静贞1945毕业于清华经济系、麻省理工学院工商管理硕士,也是久负盛名的化学家。

(左)朱棣文、(中)朱钦文、(朱筑文)

外祖父李书田在康奈尔大学获得土木工程博士学位,乃为我国近代水利工程科学的开拓者之一,曾任北洋大学(今天津大学)工学院院长、国立贵州农工学院校长,国府教育-部部长。

他母亲的伯父是物理学家李书华,在索邦大学获得物理学博士,1948年当选中研院院士。

哥哥朱筑文曾是斯坦福大学一名生物化学及医学教授。

弟弟,朱钦文,政治学博士,哈佛大学法学博士,美国顶-尖律师。

朱棣文(1948-),出生及成长于美国圣路易斯,美国华裔物理学家,因“发展了用激光冷却和捕获原子的方法”而获得1997年诺贝尔物理学奖。2009-2013年美国能源部部长。加州大学华裔学者协会创会理事之一。

1997年,时年49岁的朱棣文因“发展了用激光(镭射)冷却和捕获原子的方法”获得当年的诺贝尔物理学奖。

2008年12月15日,奥巴马曾

提名朱棣文出任能源部长。他在2009年1月21日宣誓就任,成为继前劳工部部长赵小兰后,再次出任美国内阁首长的华人,更是初次担任美国内阁首长的诺贝尔奖得主。不过,2013年2月1日,朱棣文又宣布辞任能源部长职务。

朱棣文与奥巴马

朱棣文不仅是美国科学院(NAS)院士、美国艺科院(AAAS)院士,台中研院院士、中科院外籍院士以及韩科研院外籍院士。2018年10月,教宗方济各任命朱棣文为宗座科学院院士。2019年2月22日就任美国科学促进会主席。他还是美中绿色能源促进会首席科学家。

崔琦

崔琦,1939年出生在河南平顶山宝丰县肖旗乡范庄村。1998年,崔琦与罗伯特·劳夫林及霍斯特·施特默3人同获得诺贝尔物理学奖,他是以“分数量子霍尔效应”研究成果获奖的。

1998年和崔琦一同获颁诺贝尔物理学奖的,还有德国的霍斯特·施特默(左)和美国的罗伯特·劳夫林(中)

1998,崔琦从瑞典国王手中接过诺贝尔奖证书和奖章

1951年秋,年仅12岁崔琦由三姐崔璐带着崔琦从老家宝丰县到许昌,再踏上去北京的火车,后来在已移居香港的二姐崔珂和澳门的三舅的帮助下,乘火车到香港。

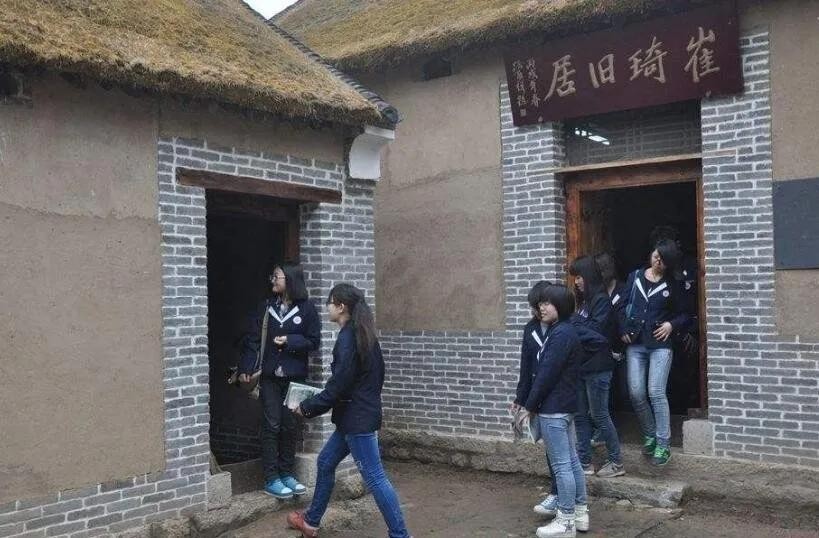

位于河南平顶山宝丰县的崔琦故居

1951年崔琦临行赴港的前几天,母亲曾一针一线地为他赶做了一件黑棉袄,一条蓝棉裤、两身内衣和几双鞋袜。

1958年崔琦父亲因饥饿去世,1968年,他的母亲也因背负“里通外国”的罪名在忧郁中离世。

1998年,主持人杨澜曾赴美访问崔琦。当崔琦谈到他妈妈颇有远见,在他12岁那年将他送出读书时,杨澜问:“您12岁那年,如果不外出读书,结果会怎么样?”

崔琦回答:“如果我不出来,三年困难时期我的双亲便不会死。”

此时,杨澜也少有的流泪了。

崔琦全家福

离开河南家乡前的崔琦

到了香港,崔琦先后就读于香港培正中学和金文泰中学。毕业后,获教会奖学金赴美留学,于1958年入读美国伊利诺伊州奥古斯塔纳学院主修数学。

1956年,17岁的崔琦在香港旧照

随后,他进入美国芝加哥大学物理系,并在1967年获博士学位。1968至1982年,崔琦在麻省理工学院及美国贝尔实验室担任研究员,从事固态物理研究,并在1982年转任美国普林斯顿大学电机工程系教授。

1965年在芝加哥大学的崔琦

1998年崔琦在普林斯顿大学实验室

2014年4月22日,75岁的崔琦教授携妻子琳达及儿女们终于回到宝丰老家,踏上了牵挂一生的故土宝丰县肖旗乡范庄村。 思念入骨髓,近乡情更怯。

范庄村里花似锦,半是当年识崔翁

痛惜亲人终作土,人生如梦太匆匆

当崔琦看到母亲生前Z后一张照片时,他久久站立,捧着母亲的照片用手一遍遍抚摸。 他仔细地看着着照片,似乎要把母亲的笑容深深地刻进脑海中。

2008年,69岁崔琦给《大河报》题字

有人告诉崔琦,照片背后是他大姐崔颖留下的字迹。 崔琦轻轻地说了声“姐-姐”,半晌无语。

高锟

高锟(1933年-2018年),他出生于上海附近的金山县(今上海金山区)张堰古镇一个书香之家。

位于香港科学园的高锟会议中心

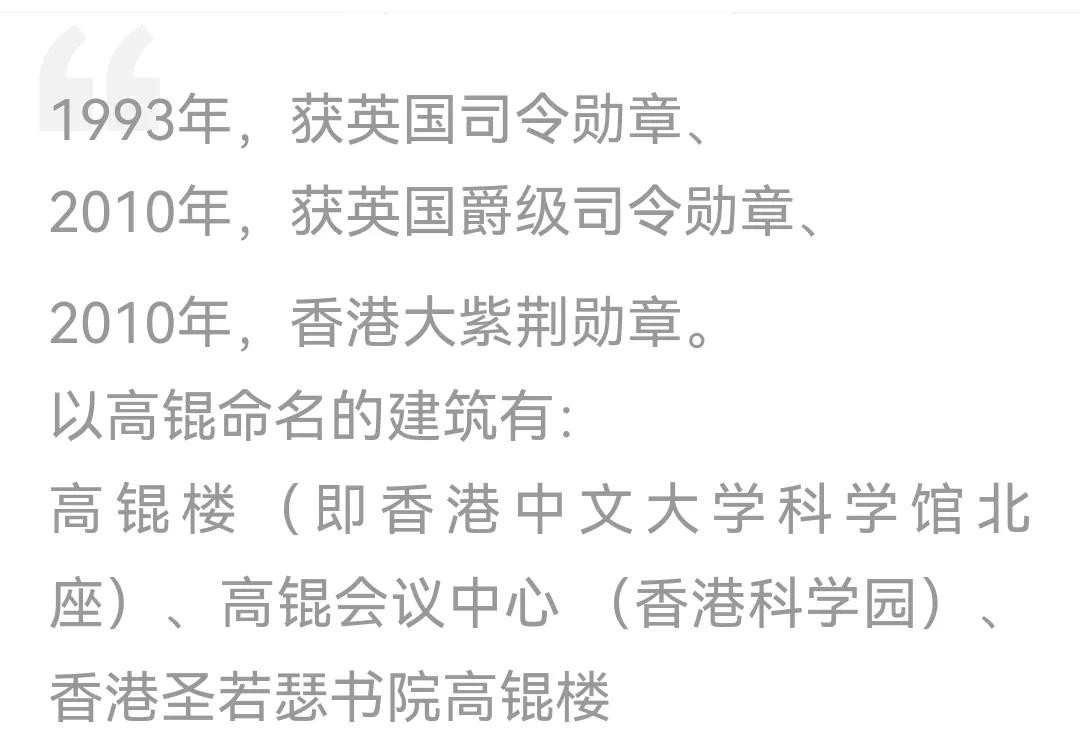

高锟的荣誉

高锟在2009年获得诺贝尔物理学奖,以表扬他“在纤维中传送光以达成光学通讯的开拓成就”,因此也有“光纤之父”之誉。

高锟发现光纤可传送容量几近无限的信息,促进了现代通信以及全球互联网的发展。

历来获得诺贝尔物理学奖的华人当中,相信港人对「光纤之父」高锟印象很深刻。他在上海金山县出生、就读至初中,二战后移居香港,在圣若瑟书院读高中,中学毕业后,因港大没有电机工程学系后赴英读大学。

在英国就读了伦敦东部的伍利奇理工学院(今格林威治大学),并在1957年取得英国伦敦大学学院电子工程理学学士、英国伦敦大学学院电机工程学哲学博士。

1957年他大学毕业后,进入美国国际电话电报公司(ITT)的英国子公司任工程师,后来加入研究部门。

1966年高锟在英国做出划时代实验。他发现用石英基玻璃纤维可以长距离传递信息,促成互联网发展的关键条件,从此改写了全球的通信媒介与模式。

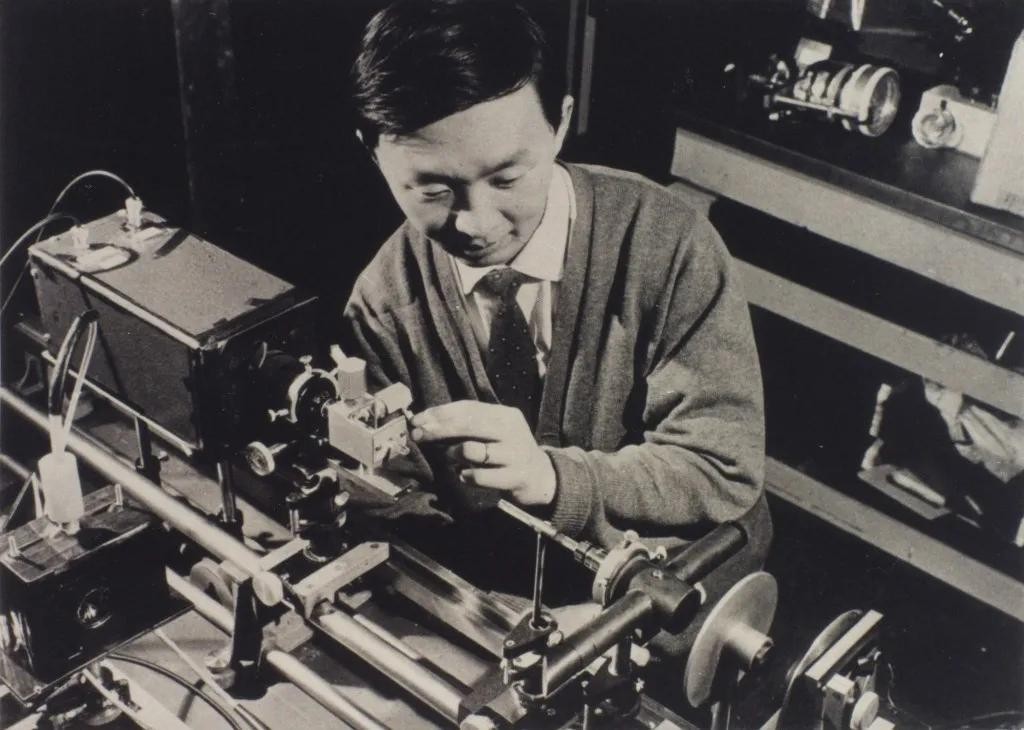

高锟中年时期旧照

高锟在香港读完中学后赴英留学。他拥有英国、美国国籍及香港永久居民身份。

1987年候任国立中山大学大校长时的高锟(中)与时任国立中山大学教务长杨汝万(左)及秘书长梁少光(右)

高锟父亲高君湘是留美归国的律师,堂叔父高君平为天文学家,弟弟高铻为美国天主教大学终身教授。

1970年高锟回港出任中文大学电子系创系教授,1989年创立讯息工程学系。

1987年至1996年出任香港中文大学第三任校长,其后在2009年退休。同年高锟当选为中国科学院外籍院士。

他在2009年获得诺贝尔物理学奖,获奖原因是「在光传输于给纤维的光学通信领域突破性成就」。

2004年高锟患上脑退化症。妻子黄美芸在他获得诺奖后成立了高锟慈善基金,积极为脑退化症患者、家属及照顾者提供协助。

高锟于2018年病逝,享年84岁。

文学奖

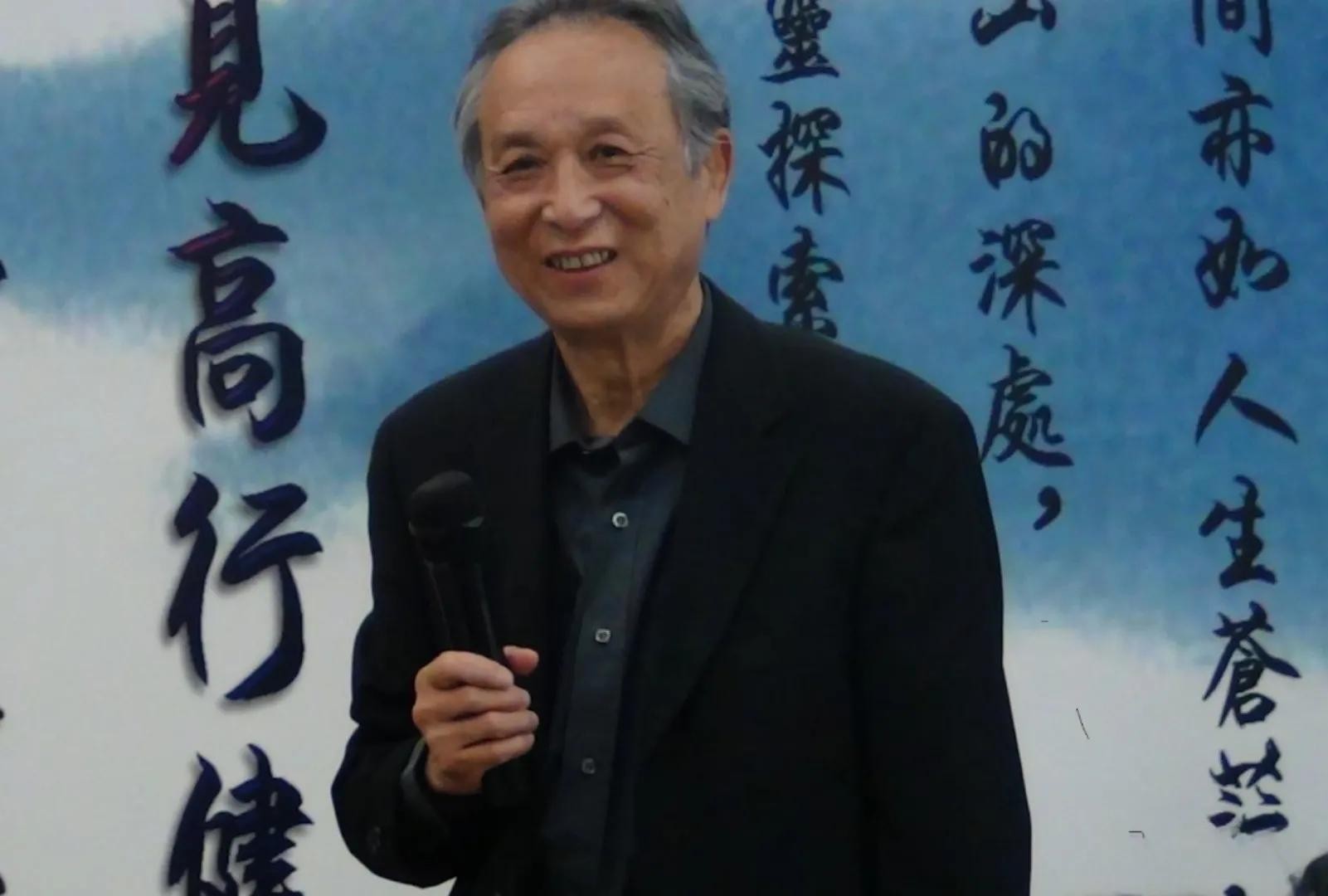

高行健(江苏泰州)

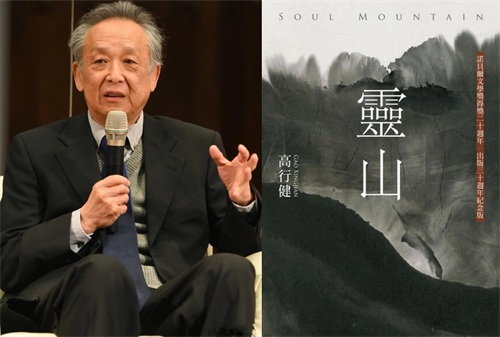

高行健(1940年1月4日出生),祖籍江苏泰州,出生于江西赣州。他是法籍华裔剧作家、小说家、翻译家、画家、导演、评论家。1962年毕业于北京外国语大学法语专业,1987年移居法国,1997年取得法国国籍。

2000年,高行健因小说《灵山》、《一个人的圣经》等著作,成为初次获得诺贝尔文学奖的华人作家。

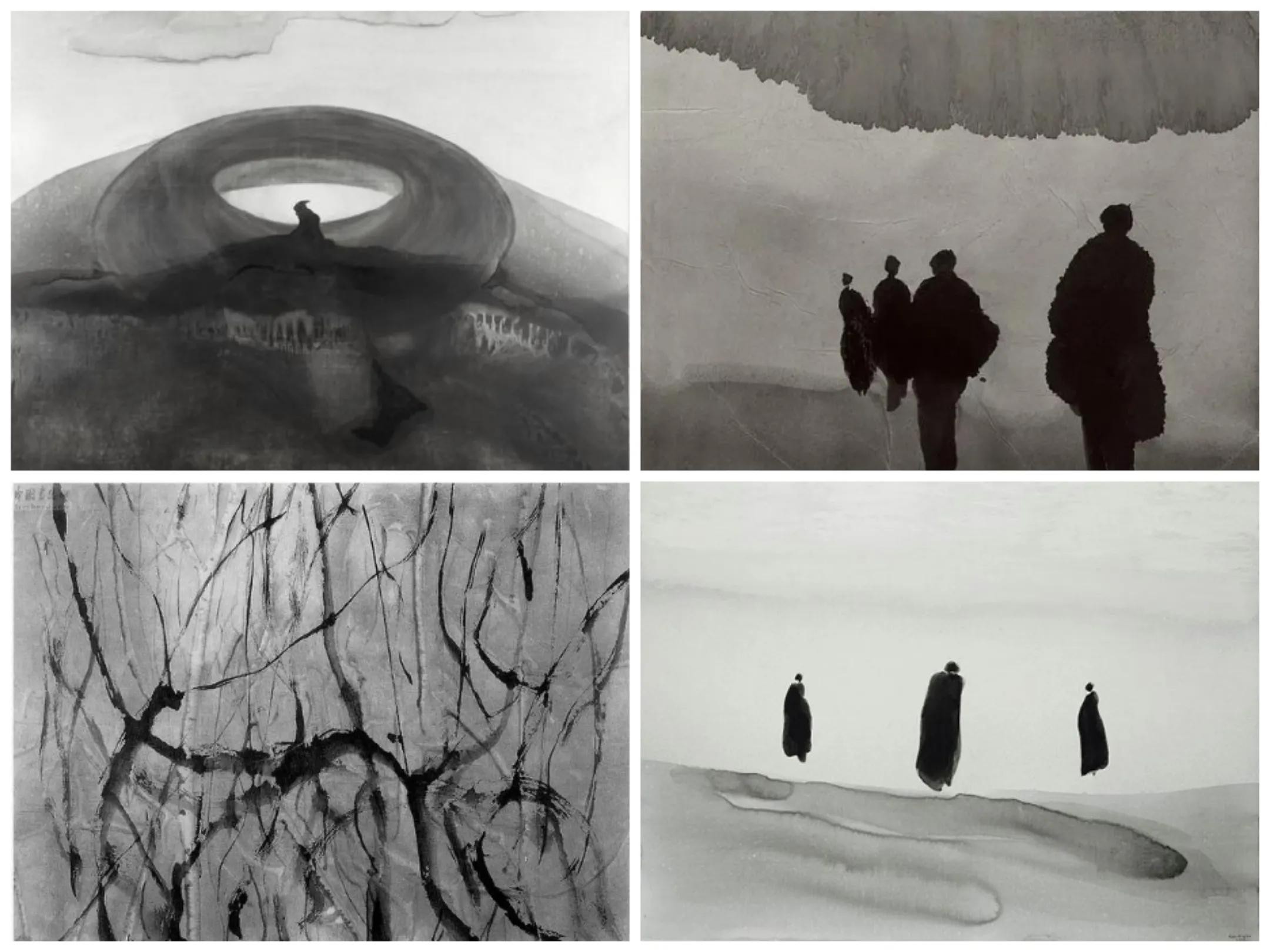

他著有长篇小说《灵山》、《一个人的圣经》、中篇小说《有只鸽子叫红唇儿》、短篇小说集《给我老爷买鱼竿》;剧本十八种,分别收集在《高行健戏剧集》、《八月雪》、《山海经传》、《高行健戏剧六种》、《周末四重奏》等;文学戏剧艺术论著有《现代小说技巧初探》、《对一种现代戏剧的追求》等;画册有《高行健水墨作品》等。

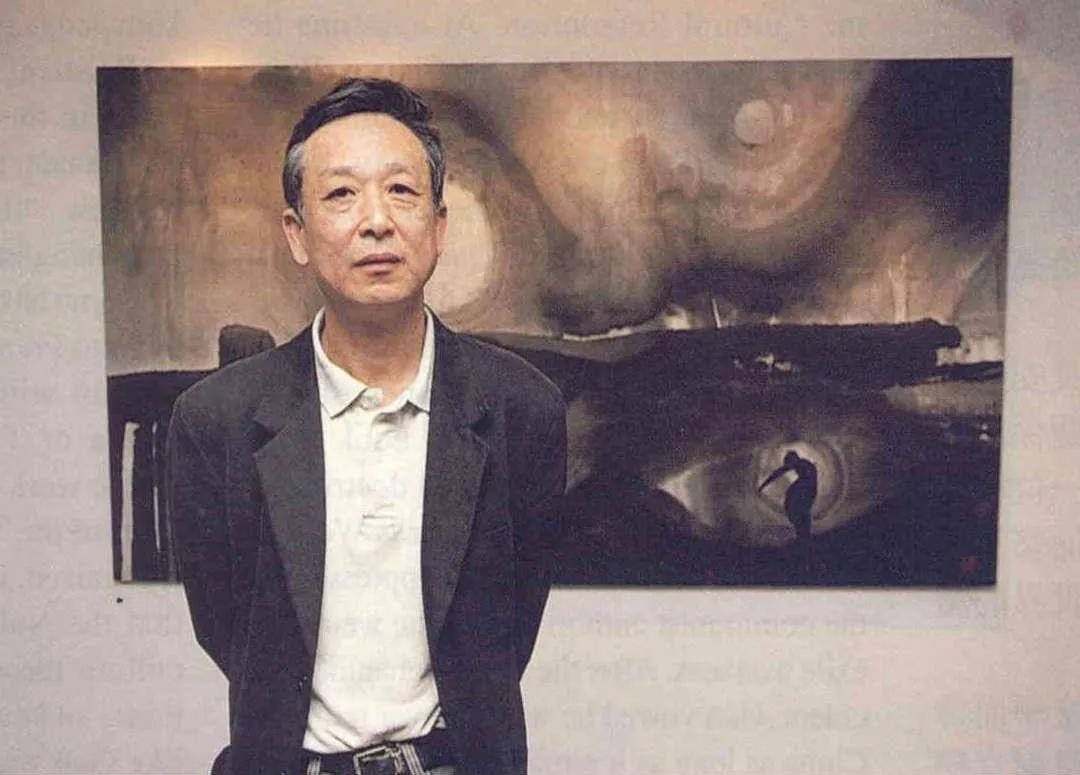

高行健的水墨作品,意境高远

高行健的父亲为银行职员,母亲是基督教青年会成员,做过抗日剧团的演员。 少年时期,他在母亲耳闻目染的影响下,逐渐对戏剧、写作产生了浓厚的兴趣,从小就喜欢涂鸦。

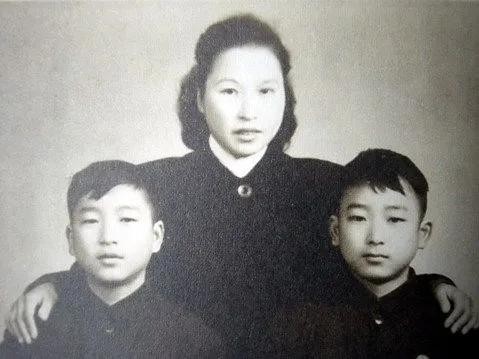

高行健(右)与母亲顾家骝和弟弟高行素合影

1957-1962年,就读于北京外国语学院法语系。 毕业后,在中国国际书店从事翻译工作。

1970年,30岁的高行健曾下放到农村劳动,期间曾到安徽宁国县港口中学任教。 1975年,返回北京,任《中国建设》杂志社法文组组长。

1977年,高行健在中国作协对外联络委员会工作。 1980年,任北京人民艺术剧院编剧。

高行健

从1982年至1986年,高行健一口气发行了六个剧本:《绝对信号》、《车站》、《现代折子戏》、《独白》、《野人》和《彼岸》。 其中《绝对信号》、《车站》、《野人》三部戏均由北京人艺上演,并在当时引起了较大反响。

1983年,高行健与刘会远共同创作的剧作《车站》,在北京人民艺术剧院首演,但很快被禁演。

1986年,由于当时的环境,高行健的剧作《彼岸》被禁演。

《车站》被禁演也是因为它的主题与贝克特《等待戈多》的等待主题极为相似,使用的也是西方现代主义荒诞的手法。

1985年,他在北京与雕塑家尹光中举办泥塑绘画展,开始受到海内外多方的关注。这也是高行健在内地举办的仅有的一次画展。

同年,他应邀赴欧洲(德、法、英、奥地利、丹麦)访问8个月。他在柏林举办了个人画展,出人意料的成功,从此高行健开始了以画养文生涯,获得了更多写作上的空间。

1987年,高行健应邀赴德国从事绘画创作。1988年开始,在巴黎定居。

1992年,他获法国官方颁发的艺术与文学骑士勋章。 1997年,高行健入法国国籍。

1999年,高行健的画作在巴黎参加卢浮宫第十九届国际古董与艺术双年展。瑞典科学院在授予高行健诺贝尔文学奖的报道中称,高行健的长篇巨著《灵山》是一部:

无与伦比的罕见的文学杰作,也是一部朝圣小说。

《灵山》小说是高行健根据其曾在在中国南方和西南偏远地区旅途中见闻写成的。

瑞典科学院对曾对高行健作评价:

他的作品具普遍价值、刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机智,为中文小说艺术和戏剧开辟了新的道路。

2002年2月25日,法国总-统希拉克为高行健颁发:荣誉军团骑士勋章。

高行健的文学作品共有中、短篇小说集4本,剧本16部,在全球广获好评。多部作品都翻译成了各和语言的读本。不少在欧洲、在我国港台地区搬上了舞台。据悉:欧洲多所大学中文系也在讲解他的作品。

高行健现在主要用法文写戏、导戏,不过小说则仍以中文写就。

莫言

2012年10月11日,莫言因为其“以幻觉现实主义融合了民间故事、历史与当代”而获得诺贝尔文学奖,成为初次获得该奖的中国籍作家。

1955年2月17日莫言出生于山东省高密市,本名管谟业。

莫言童年时在家乡小学读书,五年级时1966年开始辍学在家,在农村劳动长达10年,主要从事农业,种高粱、种棉花、放牛、割草。

1976年,莫言参军,历任班长、保密员、图书管理员、教员、干事等职。

莫言旧照

1981年,莫言在河北保定的《莲池》第5期上发表了处女作短篇小说《春夜雨霏霏》。其后又陆续发表了《枯河》、《秋水》、《民间音乐》等作品。

1986年,莫言在解放军艺术学院文学系毕业,并在1988年被授予上尉军衔。

1991年,他在北师大鲁迅文学院创作研究生班获得文艺学硕士学位。

1997年,莫言以长篇小说《丰乳肥臀》夺得我国有史以来Z高额的“大家文学奖”。同年退伍并转至《检察日报》社工作。

2007年10月,莫言又从《检察日报》社调到文化部中国艺术研究院工作。

生物学或医学奖

屠呦呦

屠呦呦(1930年12月30日-至今)

今年84岁的我国知名女药学家屠呦呦成为2015年诺贝尔医学奖的得主之一,她也是有史以来获得诺贝尔医学奖的第13位女性。

1930年12月30日,屠呦呦出生于浙江宁波市。据悉其父给她起名“呦呦”,源自古籍《诗经》中的诗句“呦呦鹿鸣,食野之萍”。其家族专治《诗经》,以一经传家。

1951年,屠呦呦考入北京大学医学院,在北大医学院药学系生药专业学习,并在1955年毕业于北京医学院后曾培训中医两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作。

在中医研究院中药研究所任研究实习员的屠呦呦与老师楼之岑副教授一起研究中药。

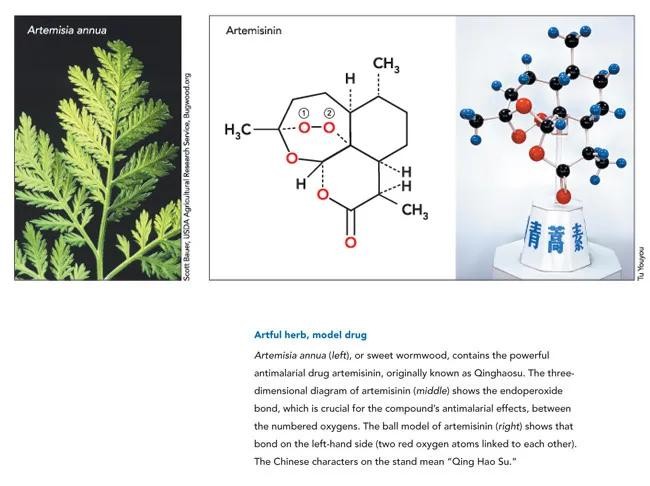

上世纪70年代,屠呦呦带领科研组创制了新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素。

青蒿素作为治疗疟疾的一线药物挽救了无数的生命,其中大部分是生活在贫困地区的儿童。

屠呦呦旧照

2011年9月,屠呦呦斩获被誉为诺贝尔奖风向标的国际医学大奖拉斯克-狄贝基临床医学研究奖。

以表彰她在青蒿素 (artemisinin) 的发现及其应用于治疗疟疾方面所做出的伟大贡献。

前后分别晋升为硕士生导师、博士生导师,现为中国中医科学院的首席科学家。

不过,据多方报道说,屠呦呦先后几次被提名参选中医科学院院士,但都没有被选上。

化学奖

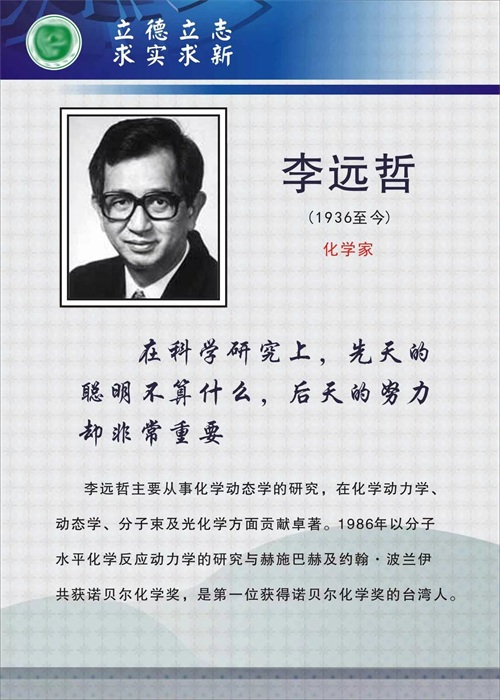

李远哲

李远哲(1936.11.19-)

李远哲(Yuan Tseh Lee)的父母均当新竹当地小学老师,由于父母教育有方,所以后来李远哲一再强调,父母的家教得法是他后来获得诺奖的关键。李远哲自小学起就很喜欢看书,对他影响较大的有两本。一本是傳雷曾翻译的罗曼-罗兰的《约翰·克利斯朵夫》,另一本是《居里夫人传》。

1986年,李远哲因首先以分子角度来研究化学反应的动力学而与达德利·赫施巴赫及约翰·波拉尼共同分享这一年度的诺贝尔化学奖,也是初次获得该奖的华人,也是初获诺贝尔奖的台湾省人。

1936年,李远哲出生在日治时期的台新竹县,并在台接受中小学、大学、硕士班教育。

其父是知名画家李泽藩,李远哲对运动与音乐也较为喜欢。在中学毕业前,李远哲曾花了许多时间在体育及课外活动上。

不过,中学时一次肺病让李远哲在床躺了整整一个月。在此期间。他阅读了居里夫人的传记,启发了他成为化学研究的想法。

高中毕业之后,李远哲就读于台大化学工程系,大二时转入化学系。后来又开始对物理化学感到兴趣,曾去物理系修读电磁学。

1962年,李远哲远赴美国加州大学柏克莱分校修读化学博士。

1967年,他又到了哈佛大学进行博士后研究,成功组装完成了世界上D一部交叉分子仪。

拓展了交叉分子束法的应用范围,同时也在物理化学领域上,开拓了一个全新的研究领域。

1986年,李远哲以台裔美国人身份获得诺贝尔化学奖。 1994年,他放弃美国国籍,并返台担任中研院院长直至卸任为止。

钱永健

钱永健是2008年诺贝尔化学奖的获奖者。

1952年(1952年2月1日—2016年8月24日),钱永健生于美国纽约,他祖籍浙江杭州临安,他是吴越国国王钱镠三十四世孙。

钱永健来自一个学术世家。

其父亲钱学榘早年毕业于上海国立交通大学,获庚子赔款奖学金负笈美国,获麻省理工学院机械工程硕士学位。回国后,钱永健曾任职于国家航空委员会,任副主任工程师。

后来钱学榘移居美国后曾任职于波音公司,任波音高级工程师。退休后居美国加州,专长绘画,曾办过独立画展。

而钱永健母亲的哥哥李耀滋后来也移居美国,曾任麻省理工学院教授,并当选美国国家工程院院士。李耀滋曾任全美华人协会主-席,与小平同志颇有交情。李耀滋之弟李诗颖,亦为麻省理工教授,美国国家工程院院士。

至于钱永健的堂叔即为我国“导弹之父”的中科院和中国工程院两院院士钱学森。

钱永健之兄钱永佑则是神经生物学家,也是美国科学院、医学院双院士,曾任美国斯坦福大学生理系主任。

1972年,钱永健获得美国哈佛大学化学及物理学学士学位。1977年,获得英国剑桥大学生理学博士学位。1977年-1981年,担任剑桥大学研究员。

1982年至1989年,任加州大学伯克利分校副教授。1989年转任美国加州大学圣地亚哥分校教授。