文学赏析:二十四孝图

文学赏析:二十四孝图

鲁迅的文章,很大一个特点,就是揭露时政。不论是什么话题、什么内容,都能够与现实挂钩,不是虚无缥缈的空中楼阁。鲁迅自己本人也坦言,“不可做一个空头文学家。”

《二十四孝图》,我认为就是很好体现了鲁迅这一写作特点。

当时的中国,白话文尚未普及,文言文横行其道。但是对于那些刚刚认字读书的孩童而言,读文言文无异于刚会走路就要百米冲刺,完全是不现实的事情。只能是枯燥的朗读一遍又一遍古书的内容、还不知其所以然,最后丧失掉了读书的兴趣。

所以鲁迅说,要寻找一种最黑、最黑、最黑的话语,来对待那些反对白话文普及、扼杀儿童阅读兴趣的“青年导师名流之辈”。

从一种现象与观点,再引申到具体的事实。鲁迅在批判阻碍白话文的发展的同时,也不禁给自己永逝的韶光一个悲哀的吊唁。这就引出童年时他的读物之一,《文昌帝君阴骘文图说》和《玉历钞传》。讲述的是鬼怪界的生杀予夺。

讲述自己的童年书籍,他又借此书籍内容,内涵当时时事政治的那些达官权贵。“在中国,不仅做人是艰难的,就连做鬼也不容易。”为什么呢?因为有太多条条框框,因为有太多教条规矩,扼杀人的天性、抹除人的思想,想要沦为一具无感无语的傀儡。倘若发表了一个什么意见和观点不合时宜,就要被群起而攻之。鲁迅在写这文章时,也故作姿态的批判道:“虽有‘言行不符’之嫌,但确没有受过阎王或小鬼的半文津贴,则差可以自解。总而言之,还是仍然写下去罢。”

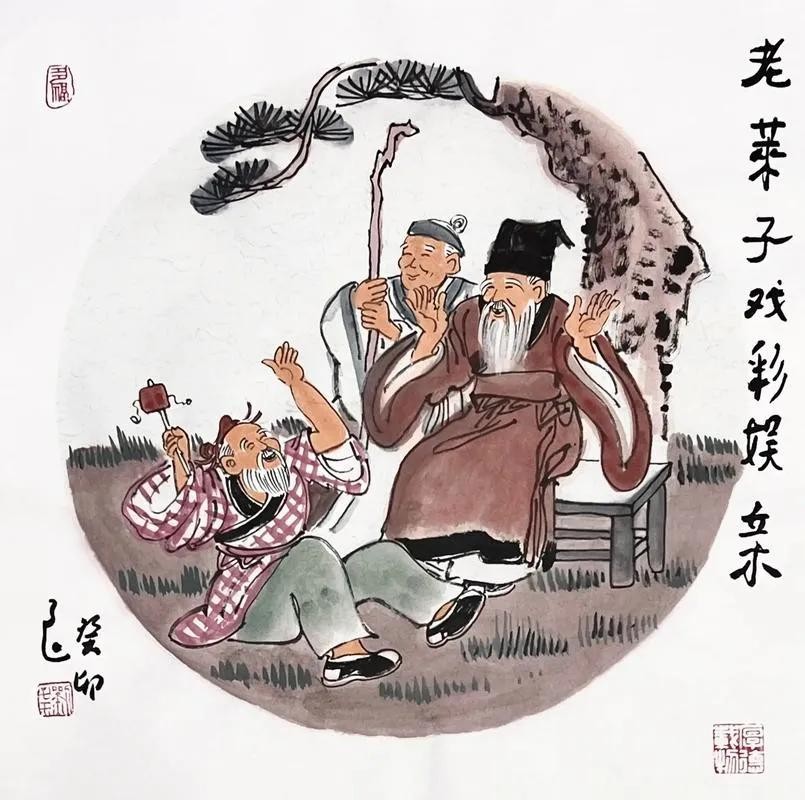

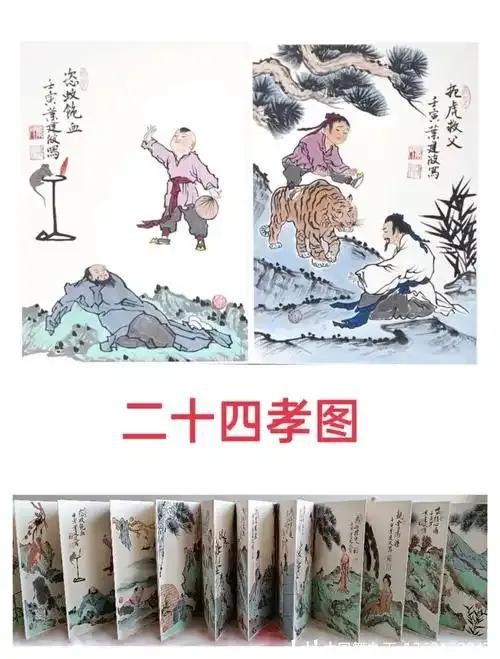

写完了这两本书,就引出来了《二十四孝图》。其实很怪,《二十四孝图》作为内容一部分,其实是鲁迅对于白话文观点而引出自己回忆的补充,却成为了文章的标题、文章的中心。其实原因之一,我认为是鲁迅把回忆作为自己写这篇文章的初衷 。作为童年的读物,鲁迅对这本书内容可谓是记忆犹新。其中有关“孝”的故事——类似于“子路负米”“黄香温席”故事,都是通俗易懂、广为人知。

可是也有一些故事比如“郭巨埋儿”,却让人不那么喜欢。这不禁就要讨论何为“愚孝”、再引申一下就是何为“愚忠”。为了让自己的母亲能吃饱饭,而把自己的孩子生生活埋,这么做究竟是否称之为“孝”?在现在看来,这恐怕是为了一些常理而做出反人性的举动,是传统礼仪的过度遵守、恶意扭曲;同样的“忠诚”,被无数百官奉为圭臬,可是有一些人无德无能、不能辅佐朝廷,将朝廷引向灭亡最后还以一死谢罪,谓之曰“忠诚”,可是这样的行为除了感动自己没有任何正面意义。

在讨论礼仪规矩,都要适度;不可逾越常理、不可违反人性。这《二十四孝图》如此,“孝”的本意是好,但是不能为此过度扭曲性格;白话文的推广也是符合广大孩童阅读需求,不能因为恪守所谓“人格”而一味推崇文言文。所谓中庸,就是“执其两端,取其中焉”。