刘汝明为何始终追随蒋介石,无论谁去劝说,也不肯起义?(二)

刘汝明为何始终追随蒋介石,无论谁去劝说,也不肯起义?(二)

刘汝明为何始终追随蒋介石,无论谁去劝说,也不肯起义?(二)

杂牌军将领刘汝明为何始终追随蒋介石,始终不肯起义?西北军出身的刘汝明为何宣布,哪怕冯玉祥劝在世说也不肯起义?抗日名将刘汝明为何背负汉奸的骂名?为何能成为上将集团军总司令?解放战争时期,刘汝明为何能够逃脱被歼灭的命运?为何去台湾?去台湾后的命运?

四、主动批准佩戴上将军衔标志

不想当将军的士兵不是好兵。但是,能够成为将军的官兵可谓凤毛麟角。能够跻身上将行列更是许多将军心中求之不得的梦想。

刘汝明在西北军中的地位不算很高,与其资历、职务基本相当的将领有好几名。而且,刘汝明在北洋时期也仅仅先后于1924年7月18日授陆军少将加中将衔,1926年4月3日晋授陆军中将。

至于能够在1935年以后获得陆军中将加二级上将衔、陆军上将、陆军二级上将、陆军一级上将的原西北军系统将领的资历、职务、级别一般都超过刘汝明。即使能够经过批准佩戴上将职务军衔标志也是很高的荣誉。刘汝明于1935年4月15日叙任陆军少将,1936年4月21日晋任陆军中将,6月26日兼任察哈尔省政府主席。1937年8月31日,任第六十八军军长。8月任第七集团军副总司令。1938年6月4日升任第二十八军团(辖第六十八军)军团长兼第六十八军军长。1939年1月20日调升第二集团军(总司令孙连仲)副总司令兼第六十八军军长。1943年3月,孙连仲被调到第六战区代理司令长官。1943年4月23日刘汝明代理第二集团军总司令,辞去军长兼职。8月1日实任第二集团军总司令。

1944年8月,刘汝明带职入陆军大学将官班甲级第一期受训。“委员长亲来训话点名。我们每人都发有一份名册,我的级职,册子上印的是‘第二集团军中将总司令’。委员长点名之后,学校把名册重换了一份。当时,很奇怪,为什么发了又换?等下课回去,把带回的资料翻了一下,发现名册上我的级职原印中将的‘中’,已用墨笔改成了‘上’了。再到学校,又发现凡有我职衔的地方,全都改过。第二天开始正式上课”。

“国民党政府人事制度素以‘三同’(指同乡、同学、同事,引者注)著称,‘裙带关系’出名;尤其重要军职人员升迁,多半出诸蒋介石手令;而派系间明争暗抢、夤缘奔走、贿赂勾结、倾轧排挤,更是司空见惯!”但是,在这样一个特殊的场合,采用这样一种特殊的方式,刘汝明作为一名杂牌集团军中将总司令能够成为上将集团军总司令,这是上将职务军衔相当于资深中将,无疑是一个很高的荣誉,成为来自全国各大战区众多中将羡慕的焦点,也是对刘汝明数年来浴血沙场抗战的战功的充分肯定。同刘汝明资历基本相当的杂牌军将领能够经过批准佩戴上将军衔的将官并不多,手握重兵的上将集团军总司令就更少。

在抗战期间组建的全国四十个集团军中,当时,第三十集团军王陵基、第二十七集团军杨森、第二十三集团军唐式遵、第二十二集团军孙震(第五战区副司令长官兼第二十二集团军总司令,与刘汝明同期带职入陆军大学将官班甲级第一期学习)、第二十一集团军李品仙、第十七集团军马鸿逵、第一集团军集团军总司令卢汉陆军中将加二级上将衔,第六集团军由陆军二级上将杨爱源两度担任该集团军总司令。第二集团军上将集团军总司令刘汝明,第二战区副司令长官兼第十八集团军(共产党)上将集团军总司令朱德为职务军衔,总计10人可以合法佩戴上将军衔标志。其中,陆军中将加二级上将衔7名,陆军二级上将1人,上将职务军衔2人。并且,在1944年8月,除卢汉以外,其他8人均为战区副司令长官兼任集团军总司令。

许多级别、职务、资历超过刘汝明的黄埔系嫡系将领尚且停留在中将级别。例如,胡宗南、汤恩伯当时都是蒋介石嫡系战区副司令长官,麾下指挥几个集团军,数十万重兵,直到1945年10月3日和1946年2月15日才分别晋任陆军中将加二级上将衔,佩戴陆军上将军衔标志,享受上将薪俸。属于杨虎城十七路军出身的第六战区司令长官孙蔚如直到1945年8月,为受降需要与日军第六方面军司令官冈部直三郎大将军衔对等才经过蒋介石批准佩戴上将军衔标志(职务军衔)。

刘汝明于1945年1月陆大毕业后仍任原职。10月第二集团军改编为第四绥靖区,升任郑州绥靖公署(主任刘峙陆军二级上将,后由顾祝同陆军二级上将兼任)副主任兼第四绥靖区司令官。1948年6月调任徐州剿匪总司令部(总司令刘峙)副总司令兼第四绥靖区司令官。12月1日第四绥靖区改编为第八兵团,仍兼司令官。1949年1月调任京沪杭警备总司令部(总司令汤恩伯)副总司令兼第八兵团司令官。4月调任闽粤边区剿匪总司令兼第八兵团司令官。10月22日被免职后赋闲。1952年10月22日退为备役。1975年4月28日在台湾台北病逝。5月10日追晋陆军二级上将。与1963年9月7日在台湾去世的原二十九军副军长,后担任国防部次长的秦德纯待遇基本相当,秦德纯于1969年9月7日追赠陆军上将。

在1935年以后,包括特级上将、陆(海)军一级上将、陆(海)军二级上将、陆(海)军上将、陆军中将加上将衔在内的上将总员额不超过60名。蒋介石反复强调要严格控制高级军官的数量,甚至提出“个人的阶级愈高,国家的地位愈低!”的口号,严格执行军官的考绩和停年规定,晋任、授任、叙任上将军衔的难度非常大。

黄埔七期毕业的史说回忆:“到抗战前夕,又定中将加上将衔二十八人,这些人大部是预备做集团军总司令的。如张发奎、张治中、陈诚、薛岳、熊式辉、杨杰等都是那时由中将加上将衔的。自此以后直到抗战末,没有加任上将或上将衔的,高级将领职级也降低了,胡宗南、汤恩伯升到副司令长官,杜聿明升到东北保安司令长官,其官阶还是中将,官阶晋升都迟于职级。”

而且,为了控制将官的数量,防止泛滥贬值,以后又颁布规定,从法律上承认了压低军衔的做法。1940年2月23日,国民政府军事委员会发布《战时任官审核晋叙之一般标准》规定:“一、在抗战期间,以官阶低于现职一阶为常则(如集团军总司令或军长最高官阶为中将,师长最高官阶为少将,旅长为上校,团长为中校),其已任官或已晋任至低于现职一阶者,虽考绩、学资、停年等合于晋升规定,亦从缓晋,俟复员后再调整之。二、前后方机关主管官及幕僚人员,亦按编制职级照前条原则办理。三、其作战建立功勋或考绩最优者,得呈请核予勋奖,不得以官阶晋升为酬庸。四、如职位升迁,而官受缓晋者,可核予职级支薪。”

不含孙连仲晋任陆军上将的情况,从1940年5月25日到1944年2月9日晋任第九战区司令长官薛岳为陆军二级上将,1945年10月3日晋任第一战区司令长官胡宗南为陆军中将加二级上将衔,其间,没有晋任陆军中将加二级上将衔、陆军二级上将和陆军一级上将。此后,晋任陆军中将加二级上将衔、陆军二级上将的将官不仅数量非常少,而且,职务、级别、资历等方面也超过刘汝明。

此后,直到解放战争期间,担任相当于战区司令长官、绥靖公署主任、剿匪总司令部副总司令、军政长官公署长官、副长官级别的职务也未必能够晋任陆军中将加二级上将衔、二级上将。一些高级将领佩戴上将军衔而实际是实授中将的情况并不罕见,许多人连职务军衔上将标志都佩戴不上。许多人即使担任传统上,即在1940年以前可以佩戴上将职务军衔的职务,也只能佩戴中将军衔标志。而且,除阎锡山私授的山西“土上将”孙楚、杨澄源、王靖国外,很少有人敢自行佩戴上将军衔标志,佩戴上将职务军衔标志一般需要经过批准备案。

当然,1945年10月底,美国总统杜鲁门派已经退休的前陆军参谋长马歇尔五星上将为总统特使,来华进行军事调停,并成立了包括美国代表马歇尔、国民党代表张治中、共产党代表周恩来的军事三人小组,10月底在北平着手筹备军事调处执行部(简称“军调部”)。作为军调部中共代表的周恩来佩戴上将军衔标志,以同国民党代表张治中陆军二级上将军衔对等。同时,我军参加军调部工作和派驻各地的军调部代表,也都被授予军衔并佩戴相应的军衔标志,以同国民党方面的人员军衔对等。但是,这些军衔标志是我方人员自行佩戴,没有经过国民政府军事委员会铨叙厅(1946年6月以后是国防部第一厅)批准备案。

由于张治中的军衔是二级上将,为体现对等原则,军事三人小组中共代表周恩来也被授予陆军中将加上将衔(1945年12月任)的说法是错误的。

因为,周恩来佩戴的上将军衔标志是未经国民党方面批准备案的而不具有法律效力的职务军衔性质,并非是陆军中将加二级上将衔。

“抗战末期,蒋介石为架空李宗仁,把李宗仁由第五战区司令长官升任汉中行营主任,名义上指挥一、五两战区,实际上叫他坐冷板凳。为什么又把刘峙调去当五战区司令长官呢?因为该战区有两个资格很老的上将——孙震和刘汝明,非要一个资格比他们老的二级上将不能指挥他们。”

而且,从以后刘汝明的职务安排看,往往也是按照副战区级别来设置,任绥靖公署(相当于战区)副主任兼绥靖区司令官、徐州剿总副总司令、京沪杭警备总司令部副总司令兼第八兵团司令官。其直接上级往往也是二级上将刘峙、顾祝同、陆军中将加二级上将衔汤恩伯等上将。

“国防部有案可查的上将有60几人,中将1700多名,少将3000余名。”解放战争时期,国民政府先后设立了19个绥靖区(不含各地区自行设立的绥靖区),作为军政党一元化的机构,其司令官一般为中将。除第 1绥靖区汤恩伯、第8绥靖区夏威、第7绥靖区王陵基、第21绥靖区潘文华为陆军中将加二级上将衔外,仅第4绥靖区刘汝明佩戴上将军衔标志。

1948年8月国民党全国军事检讨会议决定将整编师、整编旅恢复为军、师番号,并正式决定将兵团作为一级正式的野战指挥机构,与绥靖区动静配合,以避免以军为作战单位行动而被我军歼灭的命运。解放战争期间,包括重建的兵团在内的累计26个兵团57人共66人次担任司令官(含总指挥马鸿逵),第一——第二十二兵团以及青海兵团(又称陇东兵团)、宁夏兵团、海固兵团、吉东兵团,50名兵团司令官佩戴中将军衔标志(不含王靖国、孙楚)。山西土上将王靖国、孙楚虽然佩戴上将军衔标志,但并未经过批准,纯属阎锡山私授上将,并无法律效力。因此,严格地说,兵团司令官中仅有汤恩伯、马鸿逵、夏威陆军中将加二级上将衔,第八兵团刘汝明、第九兵团孙兰峰职务军衔上将,有资格佩戴上将军衔标志。

先后担任东北保安司令长官、徐州剿总副总司令的杜聿明也只是中将。淮海战役时,徐州“剿总”总司令刘峙(陆军二级上将),副总司令:杜聿明、李延年、冯治安、刘汝明(上将职务军衔)、韩德勤、孙震(陆军中将加二级上将衔)。除刘汝明、孙震以外,其余副总司令均为中将。在淮海战役中的国民党军七个兵团司令中,也只有刘汝明佩戴上将军衔标志,其他李延年(徐州剿总副总司令兼第二兵团司令官、曾任徐州剿总代总司令)、黄百韬、黄维、李弥、邱清泉、孙元良等六人都是陆军中将。此外,相当于兵团司令官的第1绥靖区、第3绥靖区司令官周岩、冯治安都是中将。

五、保持基本建制,担当重任

蒋介石借抗战之机, 将地方非嫡系军队大量调往抗日前线, 并配合种种措施加以限制、削弱,以达到两败俱伤,坐收渔利的目的。基本措施之一即是分割使用, 使其无法相互照应。抗战期间, 除坚持山西“守土抗战”的晋绥军和“朝中有人”的桂系军队未受分割外, 其他地方杂牌部队均被分散使用。

在各派系将领中,西北军出身将领投敌人数最多,因此,蒋介石往往也最不信任西北军将领。当然,张自忠、冯治安、刘汝明、孙连仲等部也是屡遭排挤,但却始终冲杀在抗战的第一线。蒋介石对这些将领虽然也另眼相待,却也基本上保持其建制的相对独立完整,并在晋任上将军衔方面没有为难他们。

孙连仲“投蒋后一贯忠实于蒋,为冯部降蒋人员中任职时间最长、军衔最高(二级上将)的一个人。”孙连仲任第二集团军总司令期间,下辖第三十军、第六十八军、第五十五军以及其他一些部队。孙连仲、刘汝明、曹万林“知道蒋介石对杂牌军的策略,互不团结就不能存在。他们在重庆都驻有办事处,专门向国民党当局联络,搞送礼、行贿,刺探有无对本部不利的风声。抱定三人互相依存,团结在一起才能有力量的宗旨。孙知道没有刘、曹,就难以成为集团军;刘、曹也利用孙与蒋介石、陈诚的关系,稳住自己的地位,所以表面上总算无事。”“孙、刘、曹三人的关系中,刘、曹为了一致应付孙,二人关系比较好些。以后,刘、曹二家联姻,曹福林的女儿与刘汝明的儿子结婚,两家的关系更加密切了。……所以一直到两个军被解放军歼灭时为止,没有离开。”

抗战结束后,“第二集团军总司令部番号取消,改为第四绥靖区司令部,刘为司令官,移驻开封,奉命整编。刘最不耐烦‘整编’二字,曾慨然谈及冯玉祥当年成败得失之旧事说:‘西北军本是铁的团体,后来冯先生听石敬亭参谋长的话,以为诸老将领如韩复榘、石友三等功多权大跋扈,宜稍事抑制,以后遂提拔一些新进,如梁冠英、吉鸿昌等。结果离心离德。’这次整编,六十八军及五十五军均整编为师(内战开始后又改为军),原来辖的3个师分别整编为两个旅。还有一些其它部队如:原孙桐萓部两个师整编为八十一旅,归六十八师;原石友三旧部六十九军整编为一八一旅,归属于五十五师;其他原西北军的零星部队及张岚峰的伪保安总队编为两个旅,也归刘部统辖。这是蒋刘的默契。”

抗战结束时,第五十九、第七十七军只剩下四旅八团,人数不过2万,只是凭借喜峰口、卢沟桥等荣誉才勉强保留下番号。第三十三集团军整编为整编第三十三军(后改称第三绥靖区),冯治安任整编军军长(后改任第三绥靖区司令官)。1948年11月,在分别于1929年、1938年秘密加入中共的张克侠、何基沣率领下,这两个军于淮海战役中起义,加入了人民解放军。

到解放战争时期,西北军旧部建制比较完整的部队主要是冯治安、刘汝明所辖第三、第四绥靖区部队。其他部队基本上被分化瓦解、消灭或者中央化。1948年12月1曰由第四绥靖区改编成第八兵团,以刘汝明为司令,辖第五十五、第六十八军。

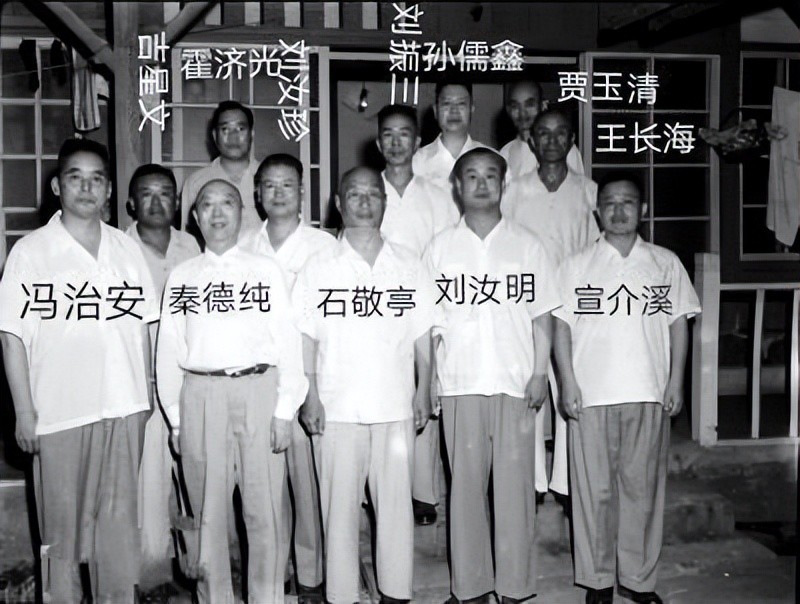

解放战争时期,第三绥靖区副司令官张克侠(冯玉祥的连襟)来看望刘汝明,说:“西北军为蒋介石打天下,拼死拼活这么多年了。可还把我们当作杂牌军看待,为他们继续卖命又何苦呢?国民党腐败无能,又有什么前途呢?”

当时,刘汝明默然无语。后来,淮海战役中,第三绥靖区副司令官张克侠、何基沣率第59军、第77军起义。冯治安并不赞成起义,后来被蒋介石接到南京,以后赴台湾,与刘汝明比邻而居。冯治安1954年12月16日因脑溢血于台湾逝世,逝世后被追赠为陆军二级上将。

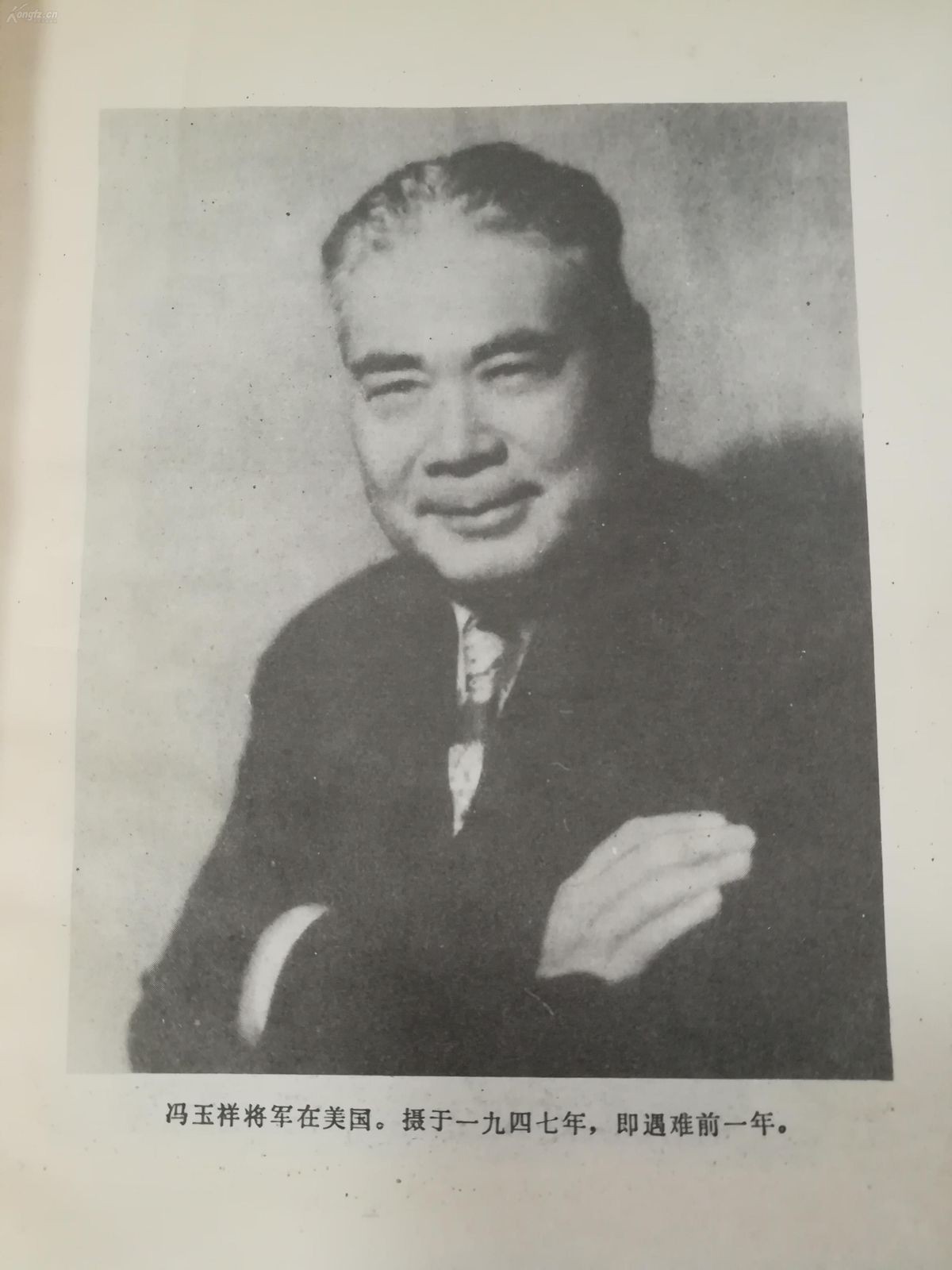

“就在淮海战役国民党军队已快全线崩溃之际,冯玉祥先生的夫人李德全在电台广播中指名号召刘氏兄弟及曹福林等人及早起义,投向人民,指明跟着国民党蒋介石是没有前途的,为他们干了几十年,仍不过是杂牌军而已等等。”刘汝明听后,说:“这些话何尝不是真的呢?他们(指何应钦、顾祝同等)总是把我们当杂牌看待。不过蒋(先生)个人对我还是不错的。生我者父母,培育我者冯(玉祥)先生。现在冯先生死了。李德全又算什么!若冯先生还在,我今天只有不干了,两方都不得罪。现在……”“言外之意是要跟着蒋介石干下去。”这番话真实地反映了刘汝明的心理状态和价值观念,其对冯玉祥和蒋介石的知遇之恩都是永世不忘。当李德全的弟弟李连海到蚌埠企图劝说刘汝明起义时,刘汝明避而不见,但也未告发和抓捕李连海,反而赠其300元路费,打发他离开。

“十三太保”之一,又号“五虎将”之一的孙良诚,1942年4月率部投降日伪。抗战胜利后被蒋介石收编,1948年11月13日在淮海战役中于江苏雎宁率部投诚。后自告奋勇前去劝说刘汝明起义,被刘扣押,释放后移居上海,上海解放后被捕。1951年在苏州狱中病故。

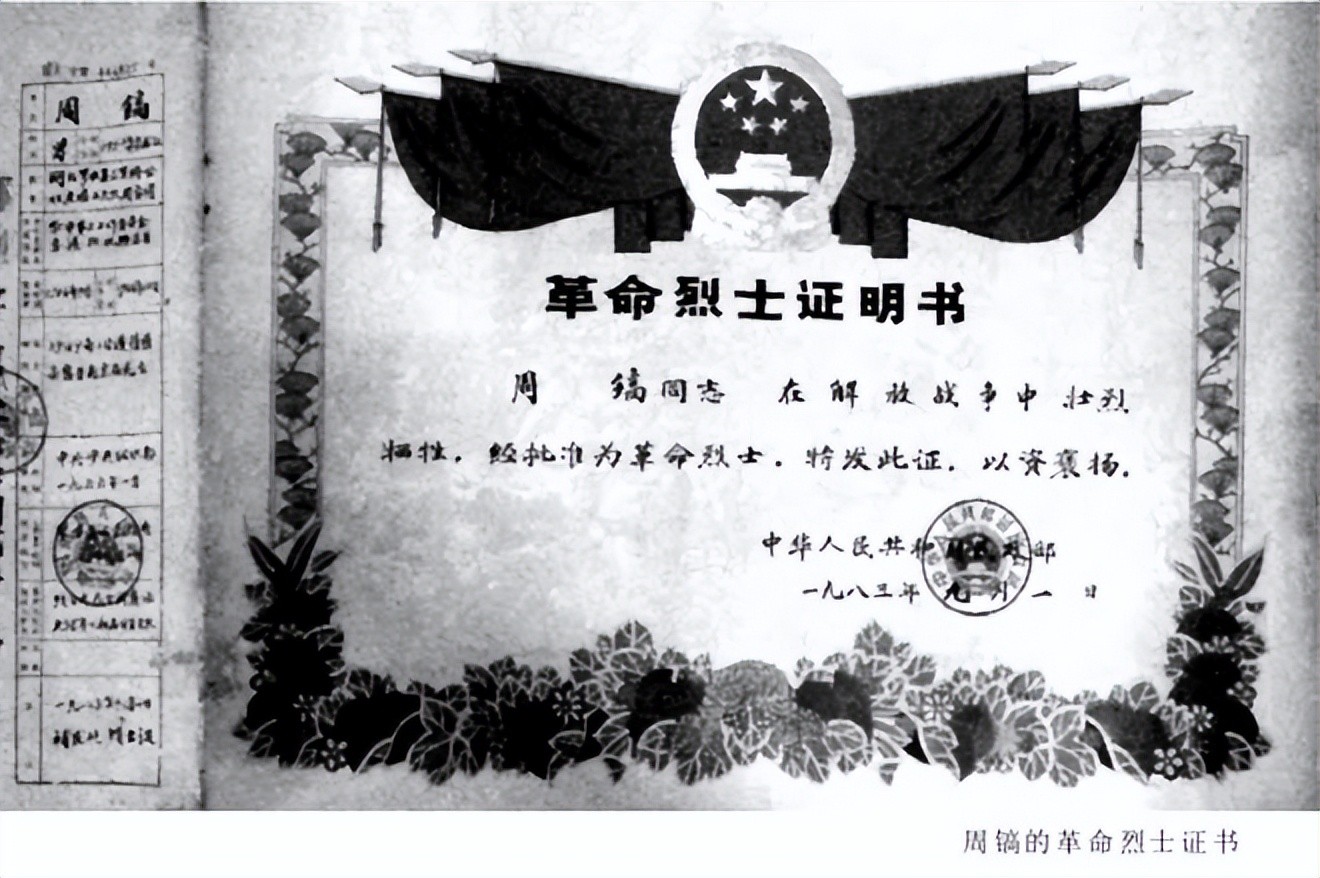

1948年11月8日,中共地下党周镐接到华东军区政治委员陈丕显的电示,让他立即策动、争取国民党军孙良诚部起义,11月13日,周镐孤身进入孙部进行劝降,经过周镐的努力,孙良诚率部向解放军投诚。

1949年淮海战役即将结束时,西北军老友孙良诚与中共地下党周镐等人到蚌埠去策反刘汝明。孙良诚将周镐的真实身份告诉了刘汝明。刘汝明得知周镐曾是保密局的人后,一方面向保密局报告,一方面立即派人将周镐及其随从人员逮捕。从而使周镐等同志牺牲在新中国成立的前夜。

直到1965年中央组织部办公厅于1965年12月28日批复:同意追认周治平(周镐)为革命烈士,并对其遗属予以照顾。

从淮海战役战场逃脱解放军歼灭命运以后,第八兵团南撤,转隶京沪杭警备司令部。刘汝明“表示只听蒋介石个人的命令(蒋当时因国民党军淮海战役中失败回奉化了),别人不能指挥他。”后来,在蒋介石指示下,刘汝明才回防。

刘汝明知道蒋介石引退后,李宗仁并无实权,汤恩伯自己没有基本部队,他们都不可怕,只有自己迅速脱离解放军的追击,才能保全自己的部队,才有立足的资本,然后到任何地方去都有人欢迎。这也是刘汝明虽多次擅自行动,能够摆脱被歼灭的命运,却没有受到处分的基本原因。解放军渡江作战后,刘汝明率第八兵团撤往福建时,原西北军孙桐萱所部第八十一师在师长葛开祥率领下起义,副军长王振声和参谋长杜允中也随同起义。

第八兵团在漳州、厦门作战时损失惨重。1949年10月17日,厦门失守。刘汝明所部基本上为解放军三野叶飞兵团歼灭。残部在刘汝明带领下撤到了台湾。解放军一个连队差点就击毙了留在厦门督战的汤恩伯和刘汝明。追击残敌的解放军战士追到海边,目睹刚刚起航开往金门的运送刘汝明残部的一O三号、一O九号登陆艇,只能望洋兴叹,鞭长莫及。

作为并非黄埔系中央军的杂牌军,为蒋介石打了撤离大陆之前的最后一场大仗,做了许多嫡系将领尚且没有做到的事情。但10月22日,刘汝明一到高雄即被免职。刘汝明的不到1000来人的残部,徒手登岸,被东南军政副长官孙立人将军接收改编,分拨至各个部队,军官被强迫退伍,最后一支西北军的血脉基本化解于无形。

败逃到台湾的部队番号很多,陆军方面,总计有6个兵团、37个军。其中,6个兵团是:第一兵团司令官黄杰(黄埔一期),第四兵团司令官沈发藻(黄埔二期)、第八兵团刘汝明司令官(西北军出身,陆大甲级将官班)、十二兵团司令官胡琏(黄埔四期)、二十一兵司令官刘安祺(黄埔三期)、二十二兵团司令官李良荣(黄埔一期)。刘汝明是六个兵团司令官中唯一的非黄埔系出身的将领。

先后败退到台湾(含台、澎、金、马、大担、二担、舟山等地)的37个军及军长包括:(1)第四军,王作华军长;(2)第五军,熊笑三军长;(3)第八军,李弥军长;(4)第九军,徐志勋军长;(5)第十二军,舒荣军长;(6)第十八军,高魁元军长;(7)第十九军,刘云瀚军长;(8)第二十一军,王克俊军长;(9)第二十三军,李志鹏军长;(10)第二十五军,沈向奎军长;(11)第三十二军番号,李玉堂兼任军长;(12)第三十九军,王伯勋军长;(13)第四十五军,赵霞军长;(14)第五十军,叶佩高军长;(15)第五十二军,刘玉章军长;(16)第五十四军,阙汉骞军长;(17)第五十五军,曹福林军长;(18)第六十二军,李铁军军长;(19)第六十三军,陈骥任军长;(20)第六十四军,容有略军长;(21)第六十七军,刘廉一军长;(22)第六十八军,刘汝珍军长;(23)第七十军,唐化南军长;(24)第七十三军,李天霞军长;(25)第七十四军,劳冠英军长;(26)第七十五军,吴仲直军长;(27)第八十五军,吴求剑军长;(28)第八十七军,段沄任军长;(29)第九十六军,于兆龙任军长;(30)第九十九军,胡长青军长;(31)第一0六军,军长毕文书;(32)第一0九军,邓春华军长;(33)第一二一军,沈向奎军长;(34)第一二五军,吉星文军长;(35)暂编第一军,董继陶军长。

以撤退到台湾的部队为基础组建两个军:(36)第六军,1949年3月,在台湾重建,戴朴军长;(37)1949年1月,在台湾重建新一军,改番号为国民革命军第八十军,唐守治任军长。

“撤退到台湾后,地方部队番号全部被撤销,只留下中央军蒋介石的嫡系部队。地方部队的士兵、军官都分散到各嫡系部队里,重新整编、受训,所以地方部队全部都没有了。各地的军阀接到蒋介石的电报,蒋当面跟他们说:‘您对国家有贡献,这是给您的勋章!’然后就让他们退役,回家养老了。他以这样的方式,消灭了地方军阀。……蒋介石的撤退并不是逃亡,而是有战略的撤退,是为了反攻的撤退,在撤退的过程中他把过去分裂的国民党重新整合起来。”

刘汝明到达台北后,蒋经国、蒋介石都接见了刘汝明。蒋介石对刘汝明慰勉有加,希望其整编部队,继续带兵,刘汝明表示辞谢。到1952年10月22日,刘汝明退为备役。1975年4月28日在台北去世,因其属于上将职务军衔相当于资深陆军中将,而且,当时已经取消陆军中将加二级上将衔,所以,为表彰其功绩,5月10日追晋陆军二级上将。