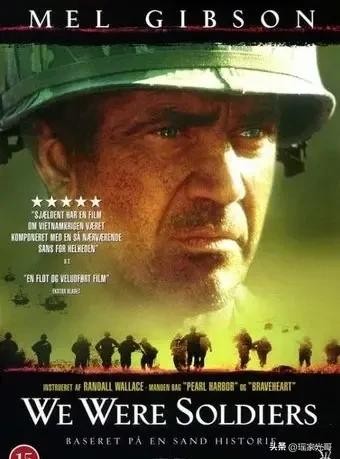

电影《我们曾是战士》背后的故事——波莱梅战役及其德浪河谷之战

电影《我们曾是战士》背后的故事——波莱梅战役及其德浪河谷之战

1965年11月初的越南丛林,空气中弥漫着紧张的气息。从11月1日至12日,美军与人民武装力量的小规模部队在波莱梅周边频繁交火,双方均有所损失,但美军始终未能捕捉到“越共”的主力部队。然而,战斗的火药味在14日和15日骤然升级,美军第1骑兵师的第3旅在米邦山地区与敌人展开了激烈的交锋,其中一场突如其来的遭遇战,成为了越战史上最为血腥的战役之一——德浪河谷之战。

德浪河宛如一条碧绿的绸带,自东向西蜿蜒流过朱邦山的北侧。河的东南与朱邦山的东北地区,地形起伏,覆盖着稀疏的阔叶林,林中隐藏着曲折的小路和季节性的溪流,为隐蔽提供了绝佳的条件,但交通却极为不便。美军第3旅的指挥官布朗上校,凭借直觉与情报,断定人民武装力量的主力就潜伏在这片神秘莫测的朱邦山-德浪河谷区域。他决心揭开这片神秘面纱,于是命令第7骑兵团第1营,于11月14日对该地区实施空中突击与搜索。

第1营的营长摩尔中校,在进行了详尽的空中侦察后,选定了一块位于朱邦山山脚、面积不足一个足球场大的空地作为着陆区。这块被命名为“X光”的着陆区,杂草丛生,白蚁窝遍布,高达一人的草丛为即将到来的战斗增添了几分不确定性。14日上午,大约450名美军士兵,分成五个梯队,依次向这片未知的丛林进发。然而,令美军万万没想到的是,他们几乎直接降落在了人民军一个团的头顶上。还未等他们完全站稳脚跟,凶猛的火力便如狂风暴雨般袭来。

这片丛林,对于过去的二十年来说,一直是法国部队和南越陆军的禁地。他们从未敢于冒险深入这片几乎没有道路通达的神秘区域。而现在,一个装备和兵力都不足的美军步兵营,却搭乘着直升机,贸然闯入了这个遍布危机的河谷,试图挑战北越军的权威。结果,他们不仅找到了对手,而且是一个异常强大的对手。据人民军的指挥官阮友安将军后来回忆,美军着陆时,恰好落在了他们第66团的三个营之间。这个团是人民军中最强的一支部队,满员时每个营约有450人,加上团部营,全团实力可达1600人。

发现敌情后,阮友安将军立即下令第66团及友邻的第33团向美军发起攻击。整个下午,美军都陷入了北越人民军的猛烈炮火之中。然而,尽管人民军的攻势凶猛,美军的阵地却始终没有被突破。这主要得益于美军在火力支持方面的绝对优势。除了大量的空中支援外,美军还得到了有效的地面火力支援。在战斗的前一天,美军已经将两个105毫米榴弹炮兵连空运到了距离“X光”着陆区约9公里的“猎鹰”着陆区。在整个战斗期间,这两个炮兵连的12门M105A1榴弹炮,在53小时内打出了1.8万发炮弹,为被包围的美军士兵建立了一道坚不可摧的火墙,多次挽救了战局。

面对人民军的猛烈攻势,布朗上校果断下令第3旅出动所有的武装直升机支援第1营。这些直升机悬停在第1营阵地上空,只要北越军一靠近阵地,就会遭到直升机上火箭弹的齐射和机枪的密集扫射。摩尔中校在战后回忆道:“那些直升机是我们的救星。我十分敬佩那些直升机驾驶员。无论何时,只要接到我们的呼唤,他们就会立刻驾着直升机冒着枪林弹雨在我们身边着陆或为我们提供火力支援。我亲眼看到一架直升机尽管接连中弹,仍旧坚持着向敌人开火。要是没有这些直升机,我们早就完蛋了。”

然而,北越人民军并未因此气馁。11月15日拂晓,他们以两个团的兵力,从三面向美军阵地发起了更为猛烈的攻击。战斗异常激烈,美军阵地几乎崩溃。随第1营指挥所行动的空军前进空中管制员不得不发出“断箭”密语。在美军军语中,“断箭”意味着“美军阵地正面临被攻陷”的极端危险。不久之后,收到讯号的战斗轰炸机便从南越各地的机场蜂拥而至,在美军士兵头顶上方,从2千米到1万米的高空盘旋而下,轮流对这片战场投下数以百计的炸弹和燃烧弹。美军这才得以稳住阵地。甚至有一架A-1E式攻击机由于投弹高度太低,被自己的弹片击中而坠毁。

与此同时,美军又紧急空运了两个空中机动炮兵连到距离战斗地区北方约8公里处占领阵地,以加强地面炮兵火力支持。此外,美军还调集地面部队紧急驰援被围美军。第7骑兵团的2营有两个连在越军的火力威胁下,直接飞入“X光”着陆区参加战斗;而第5骑兵团的2营则在“X光”着陆区东南方2公里处着陆,徒步向战区赶来。当他们中午时分抵达战场时,眼前的景象让他们震惊不已——山谷里到处都是尸体。据该营的阿德姆斯军士回忆:“我的上帝,在最后30分钟里,我们一直走在尸体上。”

此后不久,美军18架B-52战略轰炸机飞临战场,投下了大量炸弹,给人民军造成了重大伤亡。这是美军第一次将巨型轰炸机用于对地面部队进行直接的战术支援。然而,尽管美军付出了巨大的努力,但人民军并未因此放弃。11月16日凌晨,他们再度发起猛烈攻击,但始终未能突破美军的阵地。中午时分,第7骑兵团的2营主力也抵达了“X光”着陆区北方外缘。此时,战斗已告一段落,人民军多数已撤离战场。

美军宣称,在这三天的战斗中,北越军有600人阵亡、1200人负伤;而美军方面,则有79人阵亡、121人受伤。用美军指挥官威斯特摩兰的话说,这是“美军所经历过的最激烈的战斗”。随后,饱受打击的第7骑兵团1营乘直升机离开了战场,返回安溪基地休整。

然而,战斗并未就此结束。11月17日上午,美军打算用B-52对朱邦山进行地毯式轰炸。他们命令刚刚接替阵地的第5骑兵团2营和第7骑兵团2营分别步行到另外两个着陆区乘直升机离开。然而,在抵达着陆区边缘时,第7骑兵团的2营恰巧遭遇了未参加前两天战斗的北越人民军约两个营的兵力。一场双方都未曾预料到的遭遇战随即打响。由于美军部队过于分散且毫无戒备,他们在这场突如其来的战斗中付出了惨重的代价。北越军迅速行动,将美军切割成数个小团体,随后如潮水般涌入阵地,一场混乱的近战就此拉开序幕。他们采取了“贴身紧逼”的战术,与美军士兵展开了激烈的肉搏。在这片混乱的战场上,双方的士兵紧紧纠缠在一起,美军的炮兵与空中支援因此受到了极大的限制。尤为讽刺的是,一架美国海军的A-1E攻击机,由于投弹的高度过低,竟被自身的弹片击中,最终坠毁在这片战火纷飞的土地上。

战斗的夜晚漫长而惨烈,一位幸存的美军士兵在回忆这场战斗时,声音中仍带着无法磨灭的恐惧:“战斗开始时,我还依稀能听见北越士兵的怒吼声。紧接着,空袭的飞机投下了凝固汽油弹,那炸弹就在离我前方约三十米处的北越机枪阵地上爆炸。一股热浪扑面而来,周围的象草在烈焰中扭曲、枯萎,伤亡者的惨叫声此起彼伏,犹如地狱的交响乐。我躺在地上,几乎失去了所有的感知,只能听到子弹在头顶呼啸而过,它们如同死神的低语,宣告着每一个生命的终结。”

在这场不到二十四小时的战斗中,美军所遭受的损失竟超过了“X光”着陆区三天战斗的总和。总计有一百五十五名美军士兵阵亡,一百二十四名受伤,这一数字占据了整个德浪河谷战役伤亡总数的三分之二。骑7团2营在这场战斗中损失惨重,德浪河谷因此得名“死亡之谷”,成为了无数士兵心中的噩梦。

一月二十八日,北越人民军主动结束了波来梅战役,全面撤回越柬边界。美第1骑兵师也随即撤回安溪基地,这场战役就此落下帷幕。从十月二十三日到十一月二十八日,美第1骑兵师以基地为后盾,在波来梅地区展开了长达三十七天的直升机机降作战。他们先后动用了六个步兵营和一个炮兵营,出动直升机六千余架次,飞行时间累计达到二点七万小时,空运步兵一百九十三连次,炮兵六十七连次,空运物资超过一万三千吨。这是美空中机动师成立后的首次实战,也是战争史上第一次大规模运用直升机进行的机降作战。

然而,对于这场战役的结果,双方却各执一词。威斯特摩兰将军却将这两场战斗吹嘘为“两场巨大的胜利”,并乐观地预测:“只要我们能够消灭越南人民军的几个营,问题就迎刃而解了。”他的乐观情绪如同病毒般迅速蔓延,感染了五角大楼和许多美国领导人。在1965年的秋天,美军在公众心目中的形象发生了戏剧性的转变。之前,人们普遍认为共产党将在1965年末取得南越的胜利,南越政府将在几周之内崩溃。而现在,人们却认为美国人已经取得了胜利,而且全胜的时刻即将到来。

威斯特摩兰甚至抛出了一个让他终生难忘的作战时间表:第一阶段,到1965年底,为庞大的美军部队建立并巩固基地,实施“墨渍战略”;第二阶段,从1966年开始,以武力和绥靖政策相结合,在丛林中实施“搜索与摧毁”战略,美军负责发现并消灭敌军,而南越军则负责在乡村进行反“暴乱”战斗;第三阶段,随着南越形势的好转,美军开始撤离,最终得胜回朝。然而,威斯特摩兰的预测并没有如期实现。到了七十年代,他的牛皮被彻底戳破。但他却厚着脸皮坚称,他从未作出过明确的承诺,是媒体误解了他的意思。

许多年后,在威斯特摩兰的回忆录中,他依然坚持自己的观点:“从现在开始,直到七年半后美国从越南撤军,除了一些进攻的连级部队或某个临时的前哨据点之外,再没有哪支驻越美军部队遭受过真正意义的失败。这是一个令人惊叹的记录。”按照威斯特摩兰的解释,只要在一次作战行动后占领了敌方阵地,并且敌人的伤亡数量高于己方,就可以称为美军的一次胜利。按照这个逻辑,在越南战场上,只要敌人放弃了阵地并且伤亡重于美军,就可以算作“越共”的一次失败。然而,这种胜负的定义在其他战争中或许适用,但在越南战场上却显得苍白无力。

北越和南越的人民武装力量早已做好了与美国人进行持久战的准备,就像他们以前与法国人作战一样。北越的决策者们深知,与美国人进行持久战本身就是一种战略上的胜利。然而,威斯特摩兰却没有意识到这一点。他的思维还停留在第二次世界大战之前的时空里,无法适应这场全新的、复杂的战争。他忽视了越南人民对于自由和独立的渴望,也低估了他们为了这个目标所愿意付出的牺牲。因此,尽管他在战场上取得了一些局部的胜利,但从整体上看,他并没有能够改变战争的进程和结果。

如果你也喜欢历史,喜欢战争故事,欢迎交流分享。