【党史学习】 反“围剿”战争

【党史学习】 反“围剿”战争

反“围剿”战争

在中国共产党的领导下,红军经过三年艰苦曲折的游击战争,粉碎了国民党反动派的多次“进剿”与“会剿”,中国工农红军已发展到约10万人,在十余个省先后开辟了大小十多块革命根据地。由于在党领导下的红军和根据地的不断发展,特别是“立三路线”时期红军盲目攻打国民党中心城市的冒险行动,使国民党统治阶层感到巨大危机,1930年十月,蒋介石调集重兵,向各革命根据地发动了大规模的“围剿”。与以往由一省或几省军阀对红军的进剿或会剿不同,这时是由蒋介石统一调动全国的反革命军事力量,对红军进行围剿,形势非常严峻。中国革命进入了创建红军和根据地、与国民党反动派进行武装斗争的新阶段。国民党军事围剿的重点是中央革命根据地和毛泽东、朱德率领的红一方面军。

壹

第一次反“围剿”的胜利

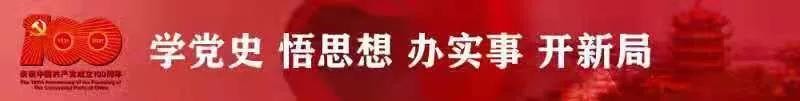

1930年10月,蒋介石调集十万多人,以江西省政府主席、第九路军总指挥鲁涤平为陆海空军总司令南昌行营主任,采取“长驱直入,分进合击”的战术,准备对江西南部地区为中心的革命根据地发动的第一次“反围剿”。 企图摧毁中央根据地,消灭红一方面军的主力。

此时,红一方面军约有四万余人。红一方面军总前委在江西新余县召开紧急会议,讨论实行战略转变和不打南昌等大城市的问题,提出“诱敌深入”的方针,为粉碎敌人的围剿作了准备。11月1日,红一方面军总部下达“诱敌深入赤色区域,待其疲惫而歼灭之”的命令,红军主力随即由袁水流域东渡赣江,接着又向根据地中部退却,以便依靠有利条件寻找有利战机,在运动中歼灭敌人。最后,红一方面军在人民群众的支持下,五天内打了两个胜仗,共歼敌1.3万人,缴获各种武器1.2万余件,胜利地打破了国民党军队的第一次围剿。

这是中国工农红军建立后歼敌最多、战果最巨大的一次战役,也是红军由以游击战为主向以运动战为主转变过程中取得的第一个重大胜利的战役,取得了反“围剿”的重要经验,使中央苏区得到巩固与扩大。

渔家傲 · 反第一次大“围剿”

毛泽东

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。

雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。

唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

贰

第二次反“围剿”的胜利

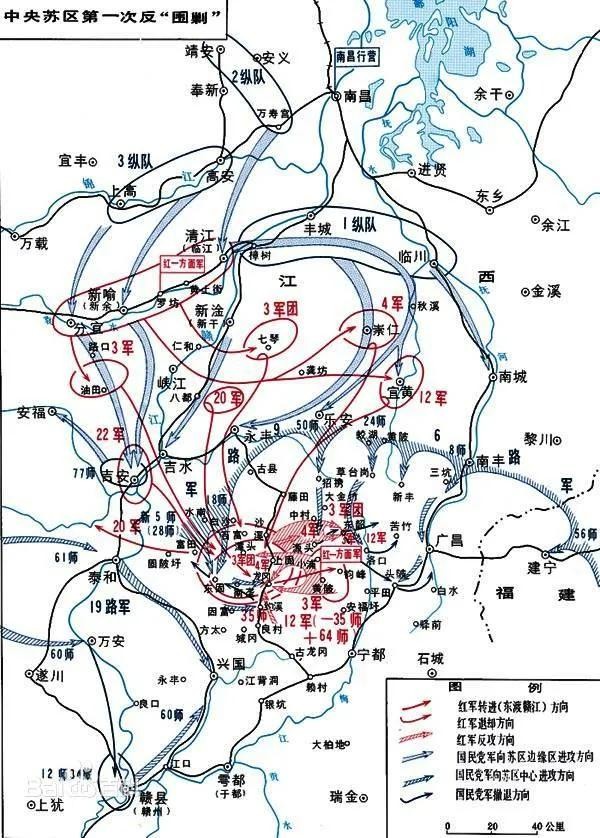

1931年2月开始,国民党当局又以军政部长何应钦兼任海陆空军总司令南昌行营主任,调集约20万兵力,对中央根据地发动第二次围剿,他们吸取前次“长驱直入”遭致失败的教训,采取稳扎稳打步步为营的战术,同时实行严密的经济封锁。其部队从江西赣江向东延伸,一直到福建建宁,构成一条800里长但没有完全连接的弧形阵线。

这时,红一方面军人数略有减少,共三万余人,但经过四个月的休养,斗志旺盛,苏区中央局经过反复讨论,接受毛泽东的意见决定,仍采取“诱敌深入”的方针,利用根据地的有利条件,集中兵力,先打弱敌,然后自西向东横扫各个歼灭敌人。在毛泽东朱德指挥下,红一方面军主力西移到东固附近隐蔽集中,五月中旬,击退敌军一个多师,一部国民党军队向东固进犯,红一方面军抓住战机,于5月15日开始行动,16日一天激战歼敌大部,接着按预定计划,向东横扫,直到福建建宁。这样,从5月16日到31日,红军连打五个胜仗,自西向东横扫700里,歼敌三万余人,缴枪两万余条,痛快淋漓地打破了国民党军队的第二次围剿。

第二次反“围剿”胜利后,红军乘势发起进攻,开辟了赣东、闽西北广大地区,巩固和扩大了中央根据地。

渔家傲 · 反第二次大“围剿”

毛泽东

白云山头云欲立,白云山下呼声急。

枯木朽株齐努力。枪林逼,飞将军自重霄入。

七百里驱十五日,赣水苍茫闽山碧。

横扫千军如卷席。有人泣,为营步步嗟何及!

叁

第三次反“围剿”的胜利

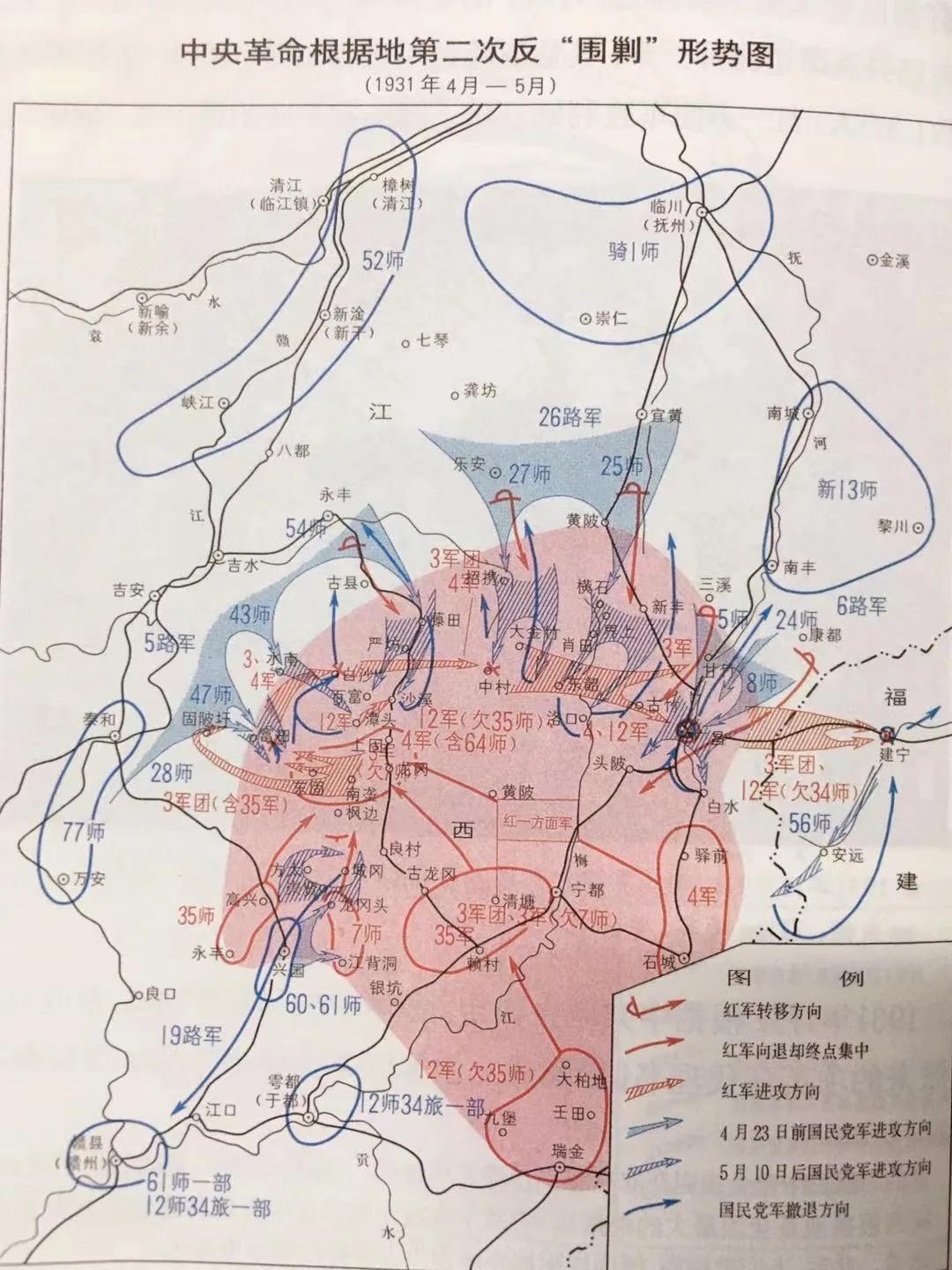

从1931年7月开始,蒋介石自任围剿军总司令,以何应钦为前敌总司令,聘用英日德等国的军事顾问,调集部队30万人向中央根据地发动第三次围剿,这一次,蒋介石依仗十倍于红军的兵力,决定采取“厚集兵力,分路围攻,长驱直入”的战术,分3路向中央根据地进行“围剿”,企图把红军主力压迫到赣江东岸加以击破,然后分路围剿,完全摧毁中央根据地和消灭红一方面军。

这时,红一方面军主力正分布在建宁一带远离根据地的中心区,且苦战后未得到休息和补充,总兵力只有三万人左右。面对强敌压境的形势,毛泽东、朱德仍决定仍采取诱敌深入的方针,避敌主力,打击虚弱。同年八月初,各路敌军纷纷逼近,形成对红军半包围的态势,红军从敌军中间40里的空隙地带向东突进,从8月7日到11日,三战三捷,歼敌一万余人,这时国民党军队才发现红军主力在东面。蒋介石立即命令所有向西、向南的部队,转而向东分两路,对红军采取密集的大包围战术。红军则采取声东击西的战术,以红12军伪装主力向东北方向开去,而主力则越过敌重兵之间20里的大山,回到西面的兴国境内,集中隐蔽,休整待机,当敌军发现真情,在湘西红军主力已休整半个月,这时参加围剿的国民党军队已经疲惫不堪,战场上敌军被动、红军主动的态势日益明显。同时,起兵反蒋的粤桂联军趁蒋介石的主力部队深陷江西之际,正向湖南衡阳进发,鉴于上述情况,蒋介石决定一面牵制江西境内的红军,一面移师赣粤边区阻止叛军扩张。九月初,围剿红军的国民党军队开始退却,红军趁敌退却,于9月7日至8日在老营盘两次战斗中。毙伤俘敌四千余人,9月15日在方石岭战斗中又歼敌一个多师,这次战役前后持续三个月,红军共歼灭敌人三万余人,缴枪1.4万余只,这样,蒋介石亲自指挥的第三次反围剿也以失败而告终。方石岭战斗后,红三军军长黄公略在指挥部队转移时遭敌机袭击,不幸牺牲。

此役,红一方面军在苏区人民群众和地方武装的支援、配合下,运用灵活机动的战略战术,往返穿插于国民党军重兵集团之间,避强击弱,速战速决,取得了重大胜利,巩固和扩大了中央苏区。经过这次反“围剿”作战,全部红军作战的原则基本形成,作战原则是:以反“围剿”为主要形式,依托根据地作战;实行战略退却,诱敌深入;集中兵力实行运动战,“打得赢就打,打不赢就走”,在运动中发现敌军弱点,打速决战、歼灭战;不失时机地实行进攻,扩大战果。

肆

第四次反“围剿”的胜利

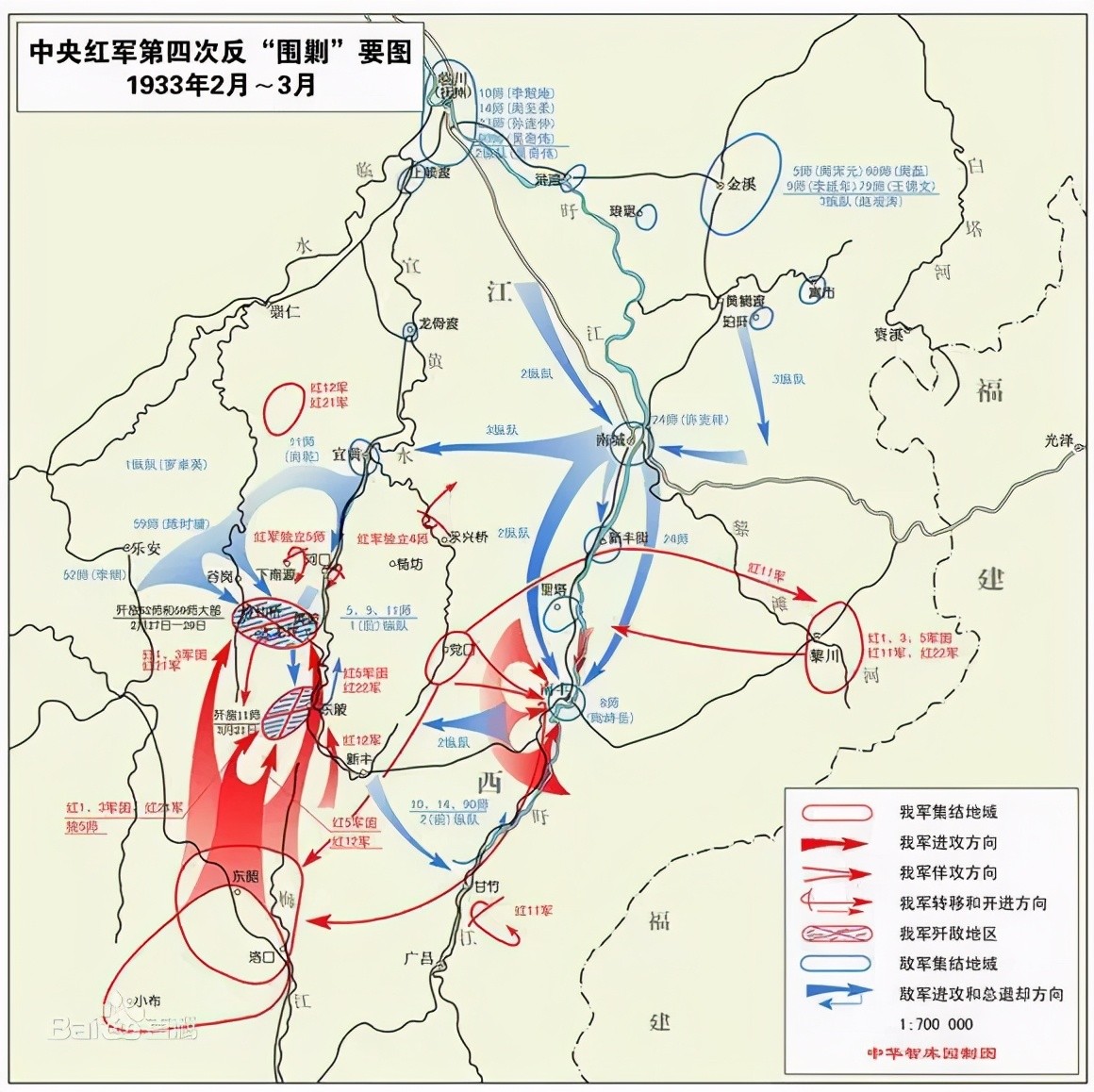

1932年12月,国民党赣粤闽边区“剿匪”总司令部调集近40万兵力,准备对中央苏区发动的第四次“围剿”。其部署是:以陈诚指挥蒋介石嫡系部队12个师16万余人为中路军,分3个纵队,担任主攻任务;以蔡廷锴指挥第19路军和驻闽部队为左路军,以余汉谋指挥的广东部队为右路军,负责就地“清剿”,并策应中路军行动。1933年1月底,蒋介石到南昌亲自兼任赣粤闽边区“剿匪”军总司令,指挥这次“围剿”,决定采取“分进合击”的方针,企图将红一方面军主力歼灭于黎川、建宁地区。

在1931年11月召开的赣南会议上,撤销了毛泽东中共苏区中央局代理书记和红一方面军临时总前委书记职务,剥夺了他的党领导权。1932年10月的宁都会议,又进一步撤销了毛泽东的军事领导职务。从此,毛泽东被完全排斥在党和红军的领导岗位之外。

红一方面军约7万人,在总司令朱德、总政治委员周恩来指挥下,主力活动于黎川地区。他们运用和发展以往反“围剿”的成功经验,采取声东击西,大兵团伏击,集中优势兵力,坚决围歼的作战方针,在1933年二三月间,经黄陂、草台岗两次伏击,歼灭国民党军3个师,俘敌1万余人,打破了国民党军队对中央根据地的第四次“围剿”。

第四次反“围剿”的胜利,是周恩来、朱德等运用和发展以往反“围剿”的成功经验,从实际出发,没有机械地执行苏区中央局进攻南丰的命令的结果。在红军处于受敌夹击的不利态势时,他们适时定下决心,毅然采取退却的步骤,由被动转为主动,从而取得了第四次反“围剿”的胜利,并且创造了红军战争史上前所未有的大兵团伏击歼敌的范例。

伍

第五次“反围剿”

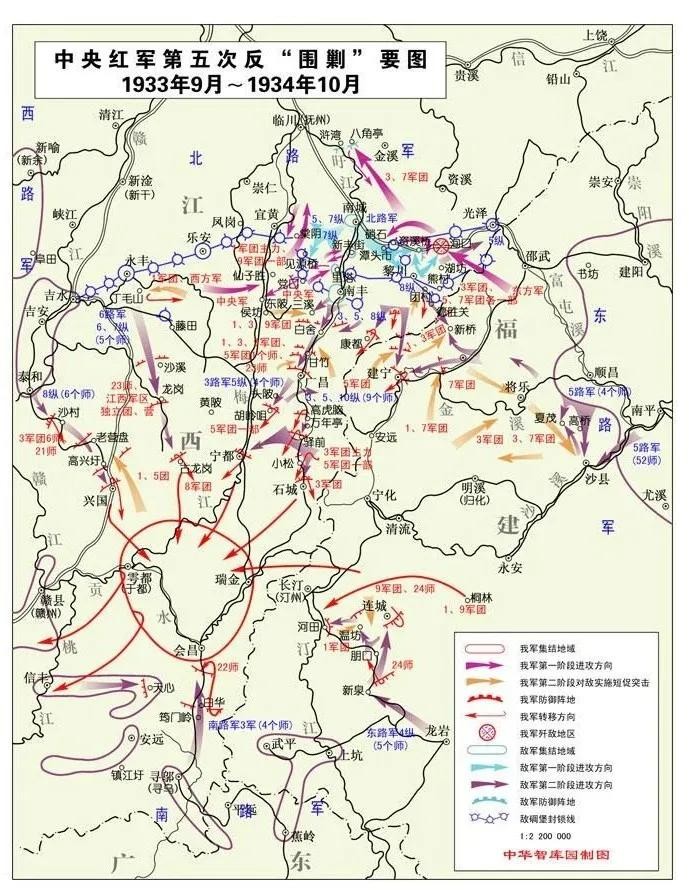

1933年10月,蒋介石调集100万军队、200多架飞机,动用50万兵力,采用“三分军事,七分政治”的方针,分路“围剿”中央红军,向各革命根据地发动了第五次“围剿”。国民党军采取堡垒主义的新战略发起“围剿”,红军仓促应战。1933年初,日军大举入侵华北,中华民族危机日益严重,然而国民党政府主席蒋介石却置民族危亡于不顾,仍然坚持推行“攘外必先安内”的反动方针,决心消灭共产党及其领导的红军。

这时,王明“左”倾教条主义在红军中占据了统治地位,拒不接受毛泽东的正确建议,用阵地战代替游击战和运动战,用所谓“正规”战争代替人民战争,使红军完全陷于被动地位。在王明“左”倾冒险主义思想的影响下,李德等人先推行“军事冒险主义”策略,后在敌人的猖狂进攻面前采取“拼命主义”,最后发展成“逃跑主义”,经过一年苦战,终未取得反“围剿”的胜利,中央红军第五次反“围剿”失败。1934年10月,中央中央、中革军委率中央红军主力8.6万余人,踏上战略转移的漫漫征程,开始了长征。

“左”倾教条主义给中国革命造成的危害极其严重。它导致除陕甘以外各主要根据地的丢失和党在国民党统治区组织的严重破坏。这个教训是惨痛的。

针对国民党反动派的“围剿”,我党率领工农红军,在根据地人民群众的全力支持下,展开了英勇顽强的反“围剿”斗争。纵看五次红军的反“围剿”经历证明,在中国的土地上获得革命的胜利,必须按照中国自身的情况和实际来开展,不能只依靠外来的经验和认识,不符合自己情况的道路也不会是坦途。事实证明毛泽东同志亲自领导了前三次反“围剿”,在正确的战略战术指导下,前三次反“围剿”作战均取得了“以少胜多”的重大胜利。第四次反“围剿”打响时,毛泽东已经被左倾路线执行者排挤出中央领导岗位,但是指挥战斗的朱德、周恩来仍采用了毛泽东的战术原则,因此第四次反“围剿”也取得了辉煌战绩。由于最终放弃了毛泽东制定的正确军事路线,第五次反“围剿”作战在中央红军付出巨大牺牲后失败,党中央和南方根据地的红军被迫进行战略转移,开始了艰苦卓绝的两万五千里长征。

(来源:二万五千里长征)