为什么大多数同学的预习方法都是错的?如何简单有效的预习呢?

为什么大多数同学的预习方法都是错的?如何简单有效的预习呢?

(一)目的不明确

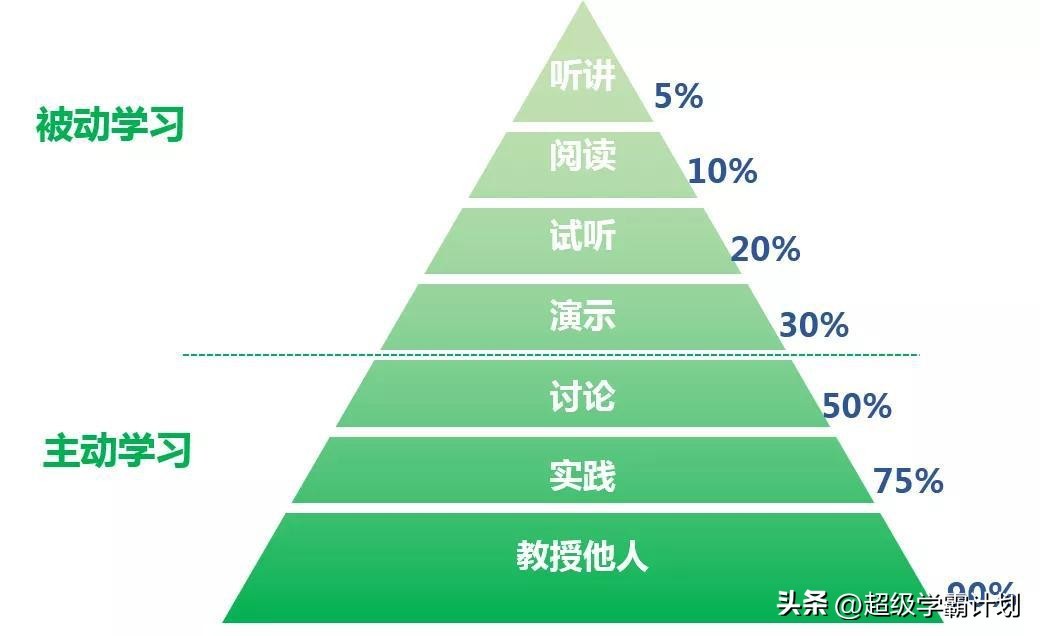

许多同学认为预习就是提前全部掌握课程信息,这是错误的观念。预习目的应是初步认识课程、找出难点以便有针对性听讲,高级目的是自学但多数学生达不到。

(二)方法不当

苦读死读,家长请家教预先授课。

不少同学在预习时采用苦读、死读的方式,甚至有的家长为孩子请家教预先授课。这种做法对预习方法缺乏正确认识,真正有效的预习并非一开始就深入学习新知识点的具体内容,而是要先预览整体内容,再回顾以前学过的相关知识。据统计,有超过半数的同学在预习时会陷入这种误区。

预习时间过长,单门课程远超 15 分钟,降低阅读速度且难以锻炼概括分析能力。

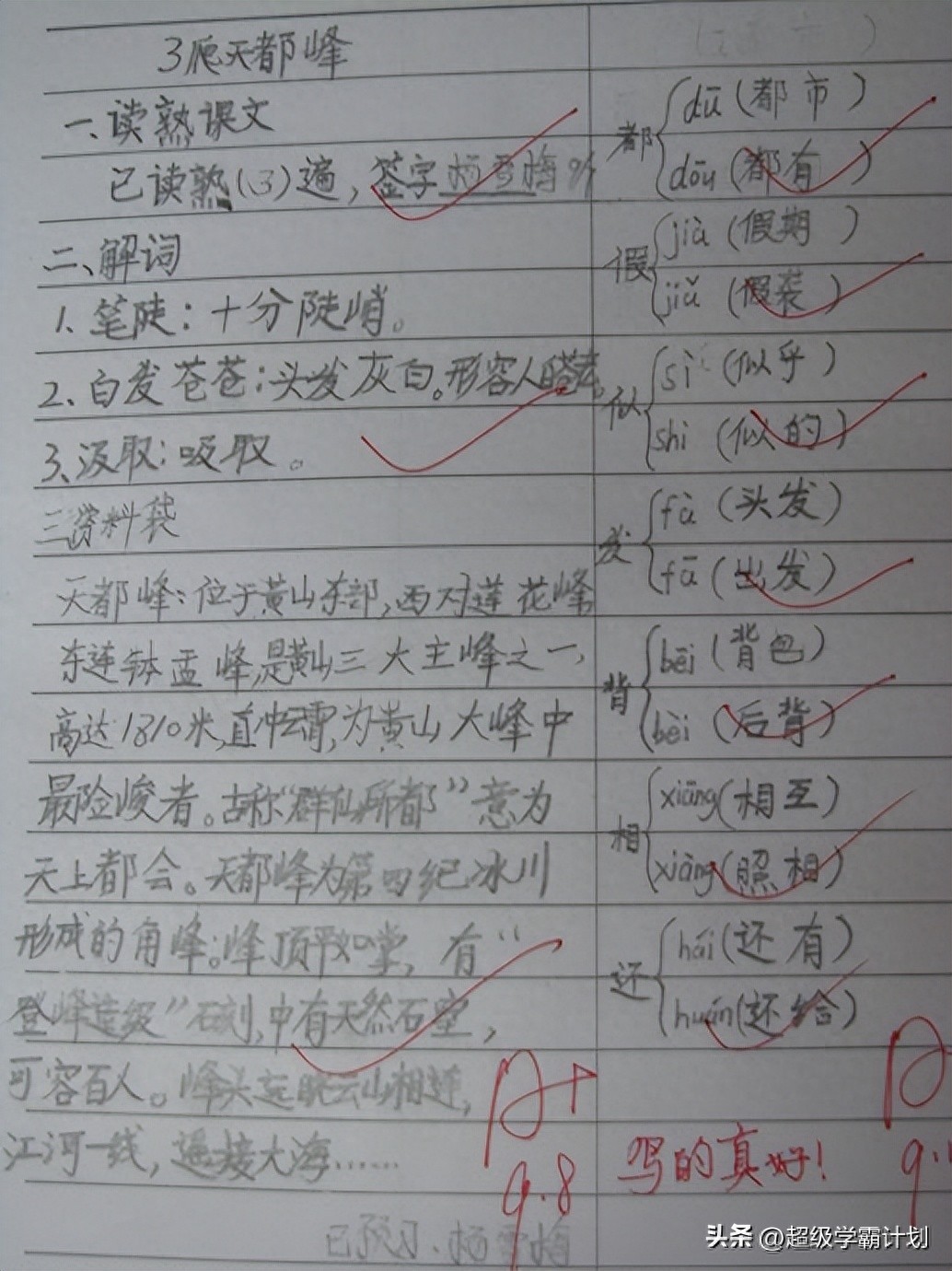

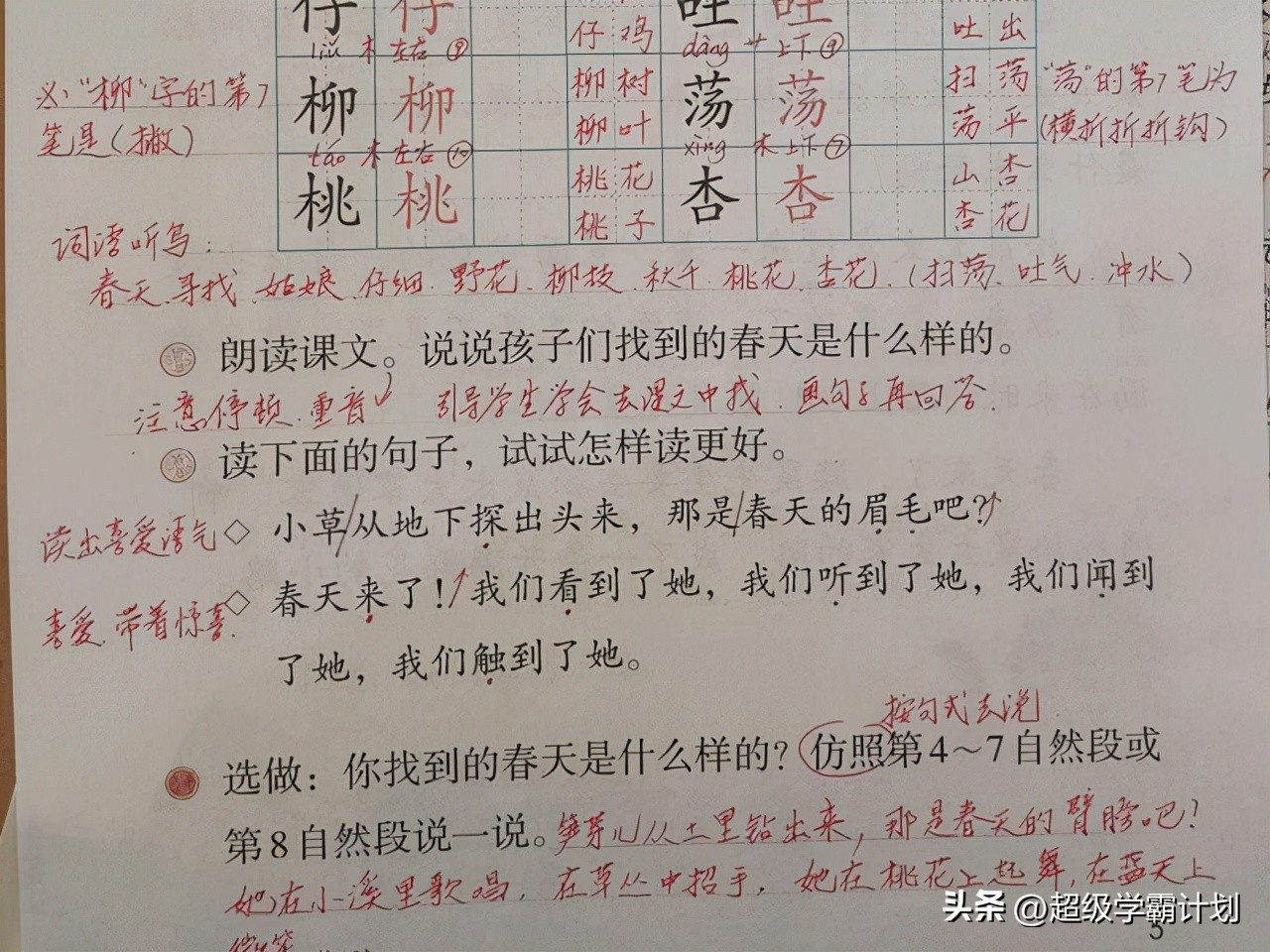

很多同学单门课程的预习时间远超 15 分钟,这不仅降低了学习阅读速度,还难以锻炼概括和分析能力。例如,有的同学在预习语文课文时,花费大量时间逐字逐句阅读,却没有对文章的整体结构和重点内容进行思考和总结。

预习形式单调,内容千篇一律,不质疑问难,缺乏创新意识。

部分同学预习形式单调,每一次预习内容千篇一律。既不质疑问难,也不通过有趣活动促进预习,只是应付了事,流于形式。比如,在预习数学课本时,只是机械地看一遍公式和例题,没有对不理解的地方进行标注和思考。

未养成习惯,缺乏主动性自觉性,只在老师布置作业时才预习。

很多同学未养成课前预习习惯,只有老师布置预习作业才会去做,缺乏主动性和自觉性。预习内容也偏重基础性知识的掌握,对获取知识的过程不够重视,方法单一,很少主动提出问题,缺乏创新意识。例如,在学习历史课时,只有在老师要求预习时才会去看课本,而不会主动去了解历史事件的背景和意义。

不善于合作学习,依赖教师或资料。

不善于合作学习也是一个问题,遇到问题不能通过同伴互助解决,总是依赖教师或资料。比如,在预习物理实验时,遇到不懂的问题不会与同学讨论,而是直接查看资料或等待老师讲解。

不注重预习质量,不善于思考,方法不合理,抓不住重点,对预习失去信心。

不注重预习质量的同学也不在少数,他们不善于思考,方法不合理,在课堂上抓不住重点,逐渐对预习失去信心。例如,在预习语文课文时,只是简单地读一遍,没有对重点语句进行分析和理解,导致在课堂上无法跟上老师的讲解,对预习产生抵触情绪。

二、正确预习方法解读

(一)妥善安排时间

前一天晚上预习第二天新课是较为理想的时间选择,这样印象会比较深刻。如果新课难度大,就多安排一些时间进行预习;若难度小,则可适当减少预习时间。对于自己学起来比较吃力且又轮到讲新课的科目,应该进行重点预习,而其他科目大致翻翻即可。某些学科还可以利用星期天集中预习下一周要讲的课程,以此减轻每天预习的负担。合理安排预习时间能够有效提高课堂听讲效率,因为在预习过程中,我们对新课有了初步的认识,带着问题去听课,能更好地理解和掌握知识。

(二)明确任务

巩固复习旧概念,查清理解新概念,标记不理解的内容。

在预习过程中,我们要回顾与新课相关的旧概念,确保自己对旧知识掌握牢固。对于新概念,要认真查阅资料,努力理解其含义。如果遇到查不清、理解不透的内容,一定要标记下来,以便在课堂上重点听讲或向老师提问。

了解新课基本内容和思路,思考与原有知识的衔接。

初步理解新课的基本内容,了解其思路和逻辑。思考新课与原有知识之间的联系,明确在原有知识结构上向前跨进了多远。这样可以帮助我们更好地构建知识体系,加深对新知识的理解。

找出重点、难点和费解之处。

仔细阅读新课内容,找出书中的重点、难点和自己感到费解的地方。重点内容通常是课程的核心知识,需要我们重点掌握;难点可能是理解起来比较困难的部分,要在课堂上认真听讲或与同学讨论;费解之处则是我们不明白的地方,要做好标记,以便课后进一步研究。

尝试做课后练习,不会做的标记下来。

预习时,可以尝试做一下课后练习,检验自己对新知识的掌握程度。如果不会做,可以再预习一遍相关内容,或者将问题标记下来,等教师授课时注意听讲或提出疑问。

(三)看做思结合

看:浏览新课,勾划重要内容,查资料、思考并记录。

一般是把新课浏览一遍,然后用笔勾划出书上重要的内容。在浏览过程中,遇到需要查的内容就去查一查,需要思考的问题就认真想一想,需要记录的内容就及时记下来。这样可以帮助我们更好地理解新课内容,为后续的学习打下基础。

做:动手做准备工作和课后练习题。

在看的过程中,需要动手做一些准备工作,比如整理相关的学习资料、准备学习工具等。同时,还可以做做本课后的练习题,通过实践来检验自己对新知识的掌握程度。

思:边看边想,思考知识的推导和应用场景。预习后小结,加深印象。

看的时候要边看边想,做到低头看书,抬头思考,手在写题,脑在思考。思考知识的推导过程,了解其来龙去脉;思考知识的应用场景,将理论与实际相结合。预习结束后,合上书本,小结一下预习的内容,从而使自己对新教材的 “初步加工” 有深刻印象。

三、预习方法的难度层级

(一)走马观花式预习

这种预习方式只是粗略地阅读课本,学生往往不清楚自己是否真正读懂以及懂的程度如何。很多时候,学生进行走马观花式预习可能只是为了应付家长或老师,虽然看似完成了预习任务,但实际上取得的效果微乎其微。例如,在预习语文课文时,学生仅仅快速地浏览一遍文章,对于文章的主题思想、结构布局以及关键语句等重要内容都没有进行深入思考,这样的预习很难为后续的课堂学习打下坚实的基础。

(二)勾画圈点式预习

与走马观花式预习相比,勾画圈点式预习的效果更好一些。在预习过程中,学生对重点内容和不懂的知识点进行重点理解,通过圈出重要公式、定理等并标注疑问,虽然速度稍微慢了一些,但是记忆理解更为深刻。比如,在预习数学课本时,学生把重要的公式、定理圈出来,对于不理解的例题进行标注,并且如果能在圈点勾画的同时,写下自己的体会和思考,预习效果会更佳。例如,在预习物理概念时,学生不仅画出概念的关键语句,还可以在旁边写下自己对这个概念的理解和疑问,这样有助于在后续的学习中更好地掌握知识点。

(三)问题导向型预习

学贵有疑,问题导向型预习就是将标题转化为 “是什么、为什么、怎么办” 的问题,带着这些问题去阅读预习、思考并圈点勾画,能够极大地提升学生的思维能力。以历史课为例,预习 “鸦片战争” 这一内容时,学生可以提出问题:鸦片战争是什么?为什么会发生鸦片战争?鸦片战争的结果和影响是什么?带着这些问题去预习,能够更有针对性地理解课文内容,提高预习的质量和效率。

(四)回忆复述式预习

在问题导向型预习的基础上,回忆复述式预习要求学生对课本预习中的问题进行回忆录式的复述,将知识点串联成线,线串联成网,形成自己的知识体系。这样的预习效果不仅能够加深对知识点的理解,同时能够锻炼思维能力和记忆能力,为上课奠定良好的基础。例如,在预习完语文课文后,学生可以回忆课文中的主要内容、关键语句以及自己提出的问题和思考,然后用自己的话进行复述,这样可以更好地掌握课文的内容和结构,提高学习效果。

四、总结

在学生的学习过程中,预习是一个至关重要的环节。然而,很多学生的预习方法存在错误,家长在引导学生预习时,不能仅仅依靠报辅导班或者单纯强调预习的重要性。

正确的预习方法需要学生明确预习的目的,不是提前全部掌握课程信息,而是初步认识课程、找出难点以便有针对性听讲。同时,家长要引导学生合理安排预习时间,前一天晚上预习第二天新课是较为理想的时间选择,根据课程难度调整预习时间,重点预习学起来吃力的科目。

在预习过程中,学生要明确任务,巩固复习旧概念,查清理解新概念,标记不理解的内容;了解新课基本内容和思路,思考与原有知识的衔接;找出重点、难点和费解之处;尝试做课后练习,不会做的标记下来。并且要做到看、做、思结合,浏览新课勾划重要内容,查资料、思考并记录;动手做准备工作和课后练习题;边看边想,思考知识的推导和应用场景,预习后小结加深印象。

此外,学生还可以根据不同的难度层级选择适合自己的预习方法,如走马观花式预习、勾画圈点式预习、问题导向型预习和回忆复述式预习。通过这些方法,学生能够提高预习的质量和效率,为课堂学习打下坚实的基础。

总之,家长要引导学生正确预习,帮助学生掌握有效的预习方法,培养学生的自主学习能力,让学生在学习中取得更好的成绩。