民国四大才女—石评梅【北京著名女诗人】

民国四大才女—石评梅【北京著名女诗人】

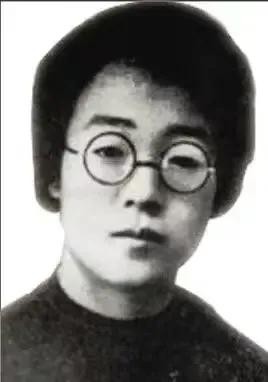

石评梅是中国近现代女作家、革命活动家,“民国四大才女”之一。 原名汝壁,因爱慕梅花之俏丽坚贞,自取笔名石评梅。曾用笔名评梅女士、波微、漱雪、冰华、心珠、梦黛、林娜等。

石评梅

1902年,石评梅出生于山西省平定县的一个书香门第之家;

父亲石铭,字鼎丞,清末举人;石评梅之母,是父亲的续弦,其家庭为山西省平定县内一个书香门第。

石评梅自幼聪颖好学,很受父母喜爱,从三、四岁开始,父亲就教她认字,每晚坚持不断,有时她没有认熟,虽是深夜,也不许去睡,直到念熟为止。后来进了小学,白天和孩子们一起上课,晚上放学以后,她父亲仍然教读《四书》、《诗经》等。

辛亥革命后不久,石评梅父亲石铭到省城太原山西省立图书馆任职,于是随父来到太原,进入太原师范附属小学就读,附小毕业后直接升入太原女子师范学校读书。 由于石评梅天资聪颖,再加上受了良好的家庭教育,在学校里学业突出,被誉为“才女”。在女师读书期间已经显露了石评梅的反抗思想和组织才能。一次女师闹风潮,她为组织者之一。风潮过后,校方要开除她,后因惜其才学,又恢复了学籍。

1919年暑假,石评梅从太原女师毕业,考入北京女子高等师范学校。 迈出这一步,是对石评梅思想和意志的考验。她在父亲支持下,走出山西,到北京求学。到北京后,她本来要报考女高师的国文科,但是当年女高师国文科不招生,于是改考体育系。

1920年在山西同乡会上,石评梅结识了北京大学学生、五四运动健将、山西籍最早的共产党人高君宇 。 在同乡会交谈中,得知他们父辈即有交谊。他乡遇故友,格外亲切,于是二人便建立了友谊,二人经常通信,谈思想,谈抱负。

高君宇

1921年12月20日,石评梅的诗歌《夜行》就在山西大学“新共和学会”办的刊物《新共和》第一卷第一号上正式刊出。

1923年4月15日,石评梅曾致信高君宇 ,倾吐了她思想的悲哀。高君宇 次日去信,帮助她分析青年之所以普遍感到烦闷,就在于社会制度的不合理。

1923年,石评梅完成学业,接受师大附中聘请担任女子部学级主任和体育教员、国文教员,后来还在春明女校、女一中、若瑟女校、师大等校兼任教员和讲师。

1924年高君宇因张国焘被捕叛变遭到北洋军阀政府通缉。他从在京住所腊库胡同十六号化装脱险,在狂风暴雨的夜晚到石评梅住处告别。

1924年石评梅和陆晶清合编《京报》副刊的《妇女周刊》时,得到鲁迅的关怀和支持。

鲁迅

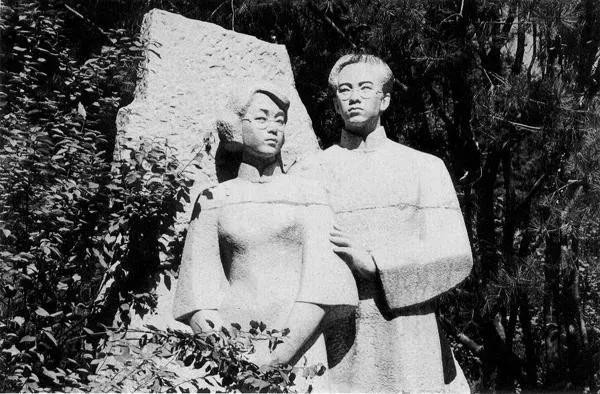

1925年3月,高君宇因病逝世。3月29日,北京大学、国民会议促成会全国代表大会和山西省立一中校友会召开高君宇追悼大会,石评梅送了挽联,上写:“碧海青天无限路,更知何日重逢君”。又在白布上亲笔题写一首挽词,悬挂在追悼会上。同年5月8日,根据高君宇的遗愿,由石评梅和高全德出面将高君宇安葬在北京陶然亭,石评梅在高墓周围亲手植松柏十余株,并在墓上题了碑记。

她和高君宇是一对志同道合的恋人,然而最后却阴差阳错,两个人都早早失去了生命,生不能同床,死后同穴。

1926年8月26日,鲁迅离京南下,石评梅至前门车站送行。鲁迅在当天的日记中记载:“三时至车站,晶清、石评梅来送。”

1927年发表的小说《匹马嘶风录》,是这一时期石评梅的小说代表作之一。

1928年9月18日,石评梅在北京西栓马桩八号寓所开始发病,剧烈头痛,但她以为身体不舒服是常有的事,所以还是照常去附中教书,但病情日益加重。友人庐隐等送石评梅进旧刑部街日本山本医院,师大教授兼附中主任林砺儒和庐隐等均在医院守护,不久开始昏迷。23日由日本山本医院转到协和医院,诊断为脑炎。30日石评梅即逝世于北京协和医院,被安葬在陶然亭高君宇墓旁。

石评梅和高君宇

1928年12月,由蔷薇社编辑,《世界日报》印行《石评梅纪念刊》,登载三十余篇悼念文章。

石评梅逝世后,经庐隐、陆晶清等努力,编辑出版了石评梅生前所著小说散文集《偶然草》、散文集《涛语》等书。

石评梅的作品无论是对光明的渴望、爱情的追求,还是对妇女和社会的解放的渴望,都充满着柔弱女性奋力挣扎和不断追求真理的执著精神。她的作品呈现了其思想发展过程中从充满时代悲哀的叹息到对理想追求执著精神的转变过程;她充满了对既崇敬又心爱的人的缅怀,也表现了对真挚爱情的执着追求;同时,她深深地理解中国劳动妇女以及全民族的悲惨命运和对黑暗的抗争,从而使争取自由和解放的执著精神也赫然纸上。