战国第一智将黑田官兵卫的歧途与抉择:战国余晖下的权力博弈

战国第一智将黑田官兵卫的歧途与抉择:战国余晖下的权力博弈

乱局谋变:黑田如水暮年的天下构想

在日本战国那风云变幻的历史舞台上,丰臣秀吉的离世,如同一场大地震,打破了原有的权力平衡,使得整个日本陷入了新一轮的动荡之中。1598 年,丰臣秀吉撒手人寰,留下的丰臣政权瞬间群龙无首,德川家康与石田三成之间的矛盾如火山般迅速喷发,最终在 1600 年引发了决定日本命运的关原之战。而在这场风暴的边缘,黑田如水,这位被誉为“天下第一军师”的传奇人物,正敏锐地捕捉着时代的脉搏,试图在这混乱的局势中为自己和家族开辟出一片新的天地。

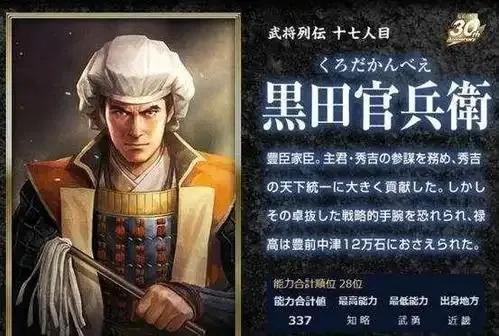

黑田如水,虽在丰臣秀吉麾下时被赞誉为“天下第一军师”,但秀吉对他的忌惮从未减少。秀吉仅封予他十余万石领地,这对于心怀壮志的如水来说,无疑是一种巨大的束缚。如水常自评“中才”,然而内心深处却始终燃烧着“若为上才,当取天下”的熊熊烈火。晚年隐退的他,并未就此甘心于平淡的生活,反而更加渴望通过一场伟大的军事行动来证明自己的价值,实现自己潜藏已久的野心。

九州,这片位于日本西南的土地,对于黑田如水来说,具有着非凡的战略意义。它不仅是日本的西南门户,掌控此地便能够握住对朝鲜和明朝贸易的重要通道,获取巨大的经济利益;而且九州远离关东、近畿等当时日本的核心战场,相对独立,有着较为广阔的发展空间,便于黑田如水在此独立发展自己的势力,实现他的宏图大志。

丰臣政权的瓦解,无疑给了黑田如水一个绝佳的机会。在如水看来,中央政权的动荡意味着权力的真空,而这正是他在九州地区扩大势力范围,进而在整个日本乱局中占据主动权的黄金时机。于是,在这个看似混乱却又充满机遇的时代背景下,黑田如水毅然决然地踏上了他试图统一九州并争夺天下的征程。

权衡利弊:长政的东军抉择与家族分歧

在黑田如水积极谋划自己的霸业之时,他的儿子黑田长政,却做出了与父亲截然不同的选择。作为新生代的武将,黑田长政身处那个风云变幻的时代,有着自己独特的政治眼光和战略考量。

关原之战前夕,局势已然十分明朗,德川家康所率领的东军在实力和气势上都已明显占据优势。黑田长政深知,在这个乱世之中,选择一个强大且具有潜力的势力依附,是确保家族存续和发展的关键。加入东军,不仅可以在即将到来的大战中站在胜利的一方,更有可能在战后获得丰厚的封赏,为家族带来更为广阔的发展前景。

此外,黑田长政与父亲黑田如水在战略上存在着巨大的分歧。黑田如水主张趁乱独立扩张,凭借自己的智谋和勇气,在九州地区打出一片属于自己的天下。然而,长政却认为这种策略过于激进,充满了不确定性和风险。他更倾向于一种相对稳妥的方式,即依附德川家康这样的新兴强大势力,借助其力量来保障家族的利益。长政的这一决策,或许也受到了德川阵营的拉拢以及对父亲激进策略的深深担忧的影响。

同时,关原之战本质上是丰臣政权内部派系之间的冲突,德川派与石田派的对立将丰臣旧臣们推向了不同的阵营。黑田长政选择加入东军,也反映出部分丰臣旧臣对德川家康未来主导权的一种认可。在他们看来,德川家康更有可能在这场权力的角逐中脱颖而出,成为日本新的统治者。因此,长政的选择并非偶然,而是在综合考虑各种因素后,为了家族的长远利益所做出的现实考量。

梦碎九州:黑田如水壮志未酬的困局

黑田如水虽然有着卓越的军事才能和宏伟的战略构想,但在他试图统一九州并争夺天下的道路上,却遭遇了重重阻碍,最终以失败告终。

丰臣秀吉生前对黑田如水的忌惮,成为了他发展道路上的一道难以逾越的障碍。秀吉仅封给黑田如水九州中津 12 万石领地,这使得如水在兵力和资源上都严重受限。在战国时代,领地的大小直接决定了一个大名所能动员的兵力和拥有的财富。有限的领地使得黑田如水缺乏足够的兵力和资源来支撑大规模的扩张行动,难以组建一支足以与其他强大势力抗衡的军队。

与此同时,德川家康的迅速崛起也打乱了黑田如水的计划。在关原之战中,德川家康凭借着出色的政治联盟策略和强大的军事指挥能力,迅速击败了石田三成率领的西军,确立了自己在日本的霸主地位。黑田如水原本试图在九州地区整合势力,形成一股足以对抗中央势力的力量,但他的行动节奏相对较慢,未能在德川家康巩固权力之前彻底击溃九州当地的大名,如岛津氏等。当德川家康在关原之战后迅速巩固权力,并将目光投向九州时,黑田如水已经错失了最佳的发展时机。

此外,黑田如水在战略时机的把握上也出现了失误。尽管在关原之战前,他在九州攻占了部分城池,但未能彻底解决当地势力的抵抗,没有形成决定性的优势。而且,他的行动并没有得到足够的支持,内部矛盾的出现进一步削弱了他的力量。黑田长政加入东军这一事件,极大地削弱了黑田家的凝聚力。部分家臣更倾向于支持长政的保守策略,对如水的激进扩张计划心存疑虑,这导致如水无法动员全部力量投入到他的霸业之中。

最后,德川家康在战后推行“武断政治”,大力削弱外样大名的势力。黑田如水若继续对抗,必将面临德川的全面打压。在权衡利弊之后,为了保全家族,黑田如水最终无奈地选择了隐退,他那试图统一九州并争夺天下的梦想,也随之破碎。

史鉴之思:黑田氏抉择背后的时代逻辑与教训

黑田如水的失败,犹如一面镜子,清晰地反映出战国末期权力重构的复杂性和残酷性。它不仅是个人能力与时代局限相互碰撞的结果,更是家族利益与战略分歧在乱世中的真实写照。

从个人层面来看,黑田如水虽拥有卓越的军事才能,但在政治资本和时机把握上却存在不足。尽管他有着非凡的智谋,但在丰臣秀吉的压制下,始终未能积累足够的政治资本来实现自己的野心。而在时代的浪潮中,他又未能准确地把握时机,在德川家康迅速崛起的过程中,未能及时调整战略,最终被时代的车轮无情地碾压。

家族利益与战略分歧在黑田氏父子的抉择中体现得淋漓尽致。黑田长政为了家族的存续,选择了一条相对保守但更为稳妥的道路,加入东军以获取德川家康的支持和封赏。这种选择反映了在乱世之中,家族的延续往往优先于个人的野心。而黑田如水的激进策略,则更多地是出于个人对荣誉和权力的追求,这种追求与家族其他成员的利益诉求产生了冲突,最终导致了家族力量的分散和行动的失败。

从更宏观的角度来看,黑田如水的失败也体现了权力更迭的不可逆性。丰臣政权崩溃后,德川家康通过关原之战奠定了自己的霸权地位,这种权力格局一旦形成,地方大名想要挑战其主导地位变得异常困难。黑田如水试图在这种大趋势下逆势而为,最终只能以失败告终。

黑田如水晚年的尝试,成为了战国时代“智者难逆大势”的典型案例。它为后人留下了深刻的历史教训,让我们明白,在历史的洪流中,个人的力量固然重要,但顺应时代的发展潮流,合理权衡各种因素,才是实现目标和保障家族利益的关键所在。