图说白玉神社纳骨祠

图说白玉神社纳骨祠

1905年11月——1907年3月,日本殖民当局在旅顺白玉山巅建起“白玉神社纳骨祠”,这座神社占地16829平方米。建筑分为地下和地上两个部分:地下部分建有供参观用的通道,走下10级台阶,并排是用钢筋水泥浇筑的永久性的三个拱形墓室。墓室墙壁上装有固定的铁架,存放日军陆军官兵战死者22723人的骨灰。地上建有供参拜用的木质日式风格的白玉神社。

纳骨词地下通道和墓穴(本作者拍照)

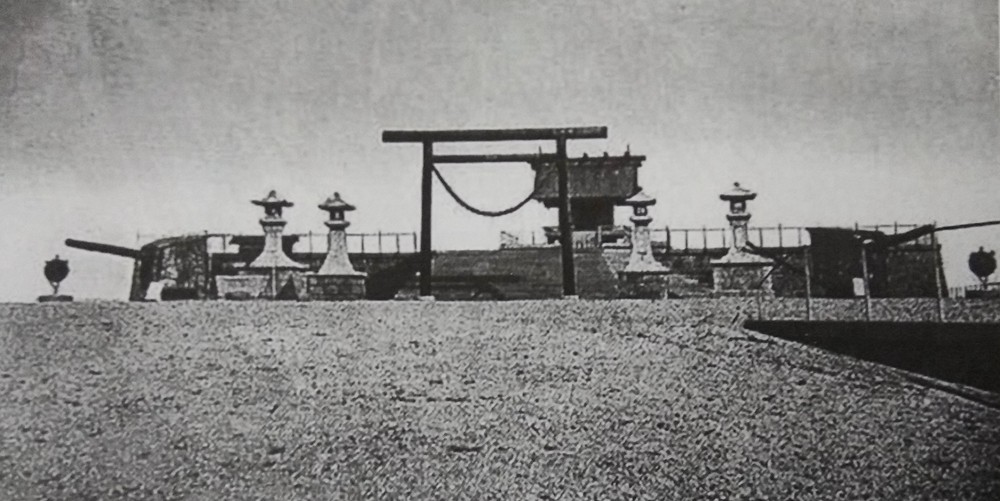

神社前建有高大的鸟居,鸟居是类似牌坊的日本神社附属建筑,代表神域的入口,用于区分神栖息的神域和人类居住的世俗界。鸟居的存在提醒来访者,踏入鸟居即意味着进入神域,之后所有的行为举止都应特别注意。中国人通常管鸟居叫“开字门”。鸟居旁两边各有两盏石雕神灯,神灯外侧各有一门重炮和一枚水雷。正门台阶上设有募钱箱,北边有一个刻有“奉纳”两字的净手石槽。广场地面用小海卵石铺就,广场边上摆放着280毫米榴弹炮炮弹,还建有一座坚固的铁塔。

白玉神社纳骨祠地面建筑修建初期(源自网络)

白玉神社纳骨祠建设初期

白玉神社纳骨祠建好后,于1907年6月——1909年11月又在纳骨祠对过的山头上修建一座高215日尺(折合65米)的表忠塔。其造型像烛台上插着一根蜡烛,寓意战死者的亡灵永不熄灭,顶部又像一枚280毫米榴弹炮的炮弹,象征着战争和武力。塔顶北面,乃木希典和东乡平八郎撰文的炫耀海陆连捷的铭文正对着纳骨祠。伏见宫爱亲王题写篆书塔名——表忠塔。所谓表忠就是对日本天皇表达忠心。这一祠一塔两个建筑构成了军国主义教育和奴化教育的基地。

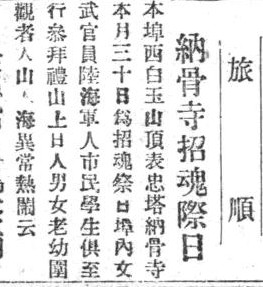

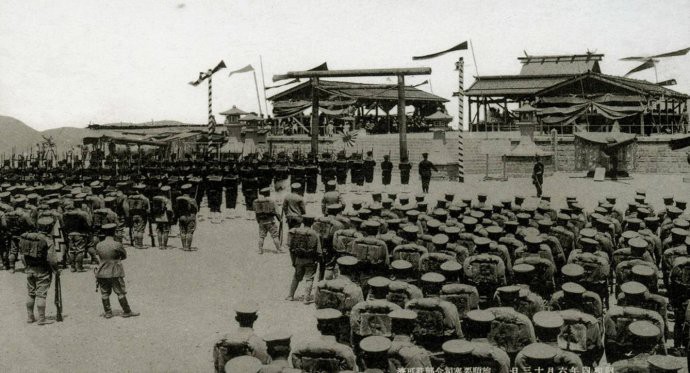

白玉神纳骨祠建好后,每年的6月8日,日本殖民当局都要在此举行大规模的祭典招魂仪式,组织日本海陆军及各界人士参加祭拜活动。通过祭奠亡灵,炫耀“战功”,鼓吹军国主义和忠君思想。1941年12月,太平洋战争爆发后,改为每年春秋两季举行大规模的招魂祭奠活动。纳骨祠上空招魂用的白帆随风飘荡。

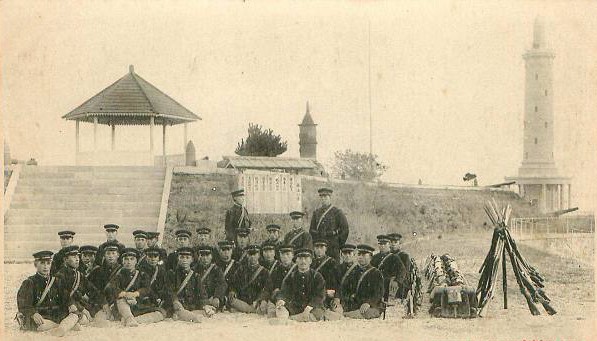

日军喇叭队纳骨祠前休息(源自网络)

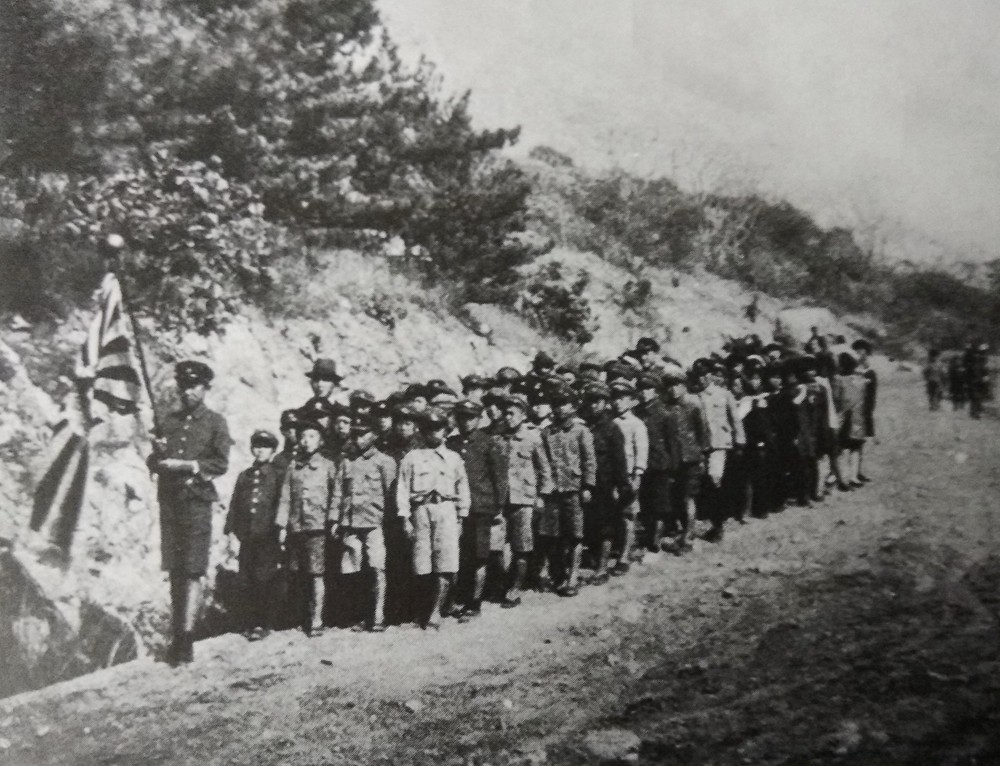

旅顺城里和周边的学校,从小学到大学的学生每月的8日都要参加祭祀参拜活动。今年92岁高龄的李茂庄老人,40年代在旅顺高等公学校中学部读书,他清楚地记得每月8号早晨上完第一节课后,全校列队,各班打着日本国旗到白玉山上参拜纳骨祠。他们从西南边大道上山,经过表忠塔在白玉神社广场上列队鞠躬默哀,然后为节省时间从南面台阶下山。每月一次的参拜活动不仅中国学生对这种奴化教育非常反感,就连正直的日本教师因耽误课程也有抵触情绪。

旅顺第一高等寻常小学参拜白玉神社(源自网络)

据韩绍学老人回忆,他在水师营公学堂读书时,学校组织参拜纳骨祠,因为年龄太小,不知道参拜是什么意思。他们班的一个同学看见日本学生往募钱箱里扔钱,也随手扔了2角钱。不料,被在场的日本神职人员看见了,他们在日本国内的报纸上大做文章,大肆炫耀奴化教育的成果。

白玉神社纳骨祠前的表忠塔灯火通明(源自网络)

旅顺白玉山上的祭日灯火(源自网络)

每当夜幕降临时,寓意着战死者亡灵永不熄灭的白玉山塔灯火通明。太平洋战争爆发后,为防止美军空袭实行灯火管制,自此白玉山塔消失在夜幕中。城里居民门窗上的玻璃全部粘上纸条,以防美国飞机轰炸玻璃片伤人。夏天医务人员消毒灭蚊,以防传播瘟疫。随着战事吃紧,日本国内经济紧张,纳骨祠的8个神职人员每年一月都要到山下化缘。他们穿着和尚服,脖子上挂一个大布口袋,走街窜巷敲打着化缘用的饭钵。每次化缘都是傍晚下山,他们只到日本人家要大米。殷实的人家听见钵声,就用信封装一小袋大米倒进和尚的布口袋里。也有的人家不给开门,和尚敲打一阵钵声便悻悻离开。虽然靠化缘生活,但纳骨祠的神职人员仍然不忘“职责”所在。

当时的报道(源自网络)

在日本殖民当局出版的旅游图上,清楚地标明白玉山塔和纳骨祠为旅游观光的“名所”。在日本国内大量发行纳骨祠明信片,组织国内的达官显贵和青少年学生前来参拜。旅顺白玉神社纳骨祠一时间俨然成为日本在本土以外的靖国神社。所谓靖国神社,就是定国神社或使国家安定的神社。靖国神社在明治维新后是供奉为日本战死的军人,包括中日甲午战争(1894-1895年)、日俄战争(1904-1905年)和第二次世界大战。如今存放着接近250万名战死者的灵位,其中有210万死于二战,包括14名二战甲级战犯和约2000名乙、丙级战犯的牌位。所不同的是白玉神社不但供奉战死者的灵位还存放战死者的骨灰,所以叫做白玉神社纳骨祠。

日本海陆就军参拜白玉神社纳骨祠(源自网络)