厦门经济特区40年:俯首躬耕 破茧蝶变

厦门经济特区40年:俯首躬耕 破茧蝶变

台海网8月28日讯 据福建日报报道 1980年10月7日,国务院批准在厦门禾山镇的湖里划出2.5平方公里的土地设立厦门经济特区;一年之后,随着一声开山炮响,厦门经济特区由此发轫。

湖里一声炮响,宣告厦门经济特区破土动工。 (资料图片)

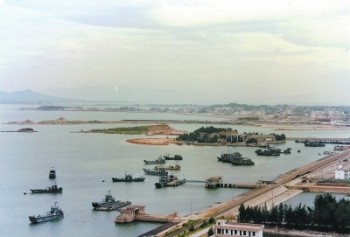

利用世界银行贷款建设的东渡码头(资料图片)

40年来,厦门经济特区的面积不断扩大,功能不断丰富,一步步发展成为高素质高颜值的现代化国际化城市。作为厦门经济特区发祥地,湖里区从不居功自傲,而是主动服务城市发展大局,负重前行、反复求索、不断蜕变,践行“改革开放永远在路上”的精神,走出一条属于中国特色社会主义的发展新路。

从最初机器轰鸣、热火朝天的工业区、港区,到如今百业兴旺、文明祥和的中心城区,承袭经济特区原生血脉的湖里区,凭借历经坎坷的阅历、舍我其谁的担当,散发出四十不惑、笑看风云的成熟魅力,为清新时尚的美丽厦门铺就沉稳自信的底色,为高歌猛进的“特区精神”注入隽永丰富的内涵,为精致唯美的鹭岛铸就包容坦荡的胸怀。

蝶变 老工业区获新生

几条巨大的红色丝带,贯穿于两栋楼宇之间,既是“美”字的抽象变形,也神似一只振翅欲飞的蝴蝶——而今,湖里区联发华美空间文创园的LOGO,已经成为游客“打卡”、剧组取景的“网红”地标。而这座由旧厂房转型而成的文创园区,也是湖里区乃至厦门市亮丽蝶变的缩影。

在特区设立之初,众多被经济特区政策吸引而来的企业,包括工业厂区都聚集在湖里区2.5平方公里的区域内。但是随着特区面积的不断扩大,尤其是厦门岛内发展目标、功能定位和产业结构的调整,工业企业搬迁外移成为大势所趋。

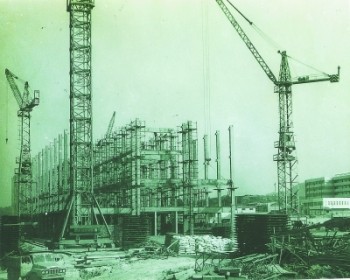

1984年2月,湖里加工区正在建设中的通用厂房工地。(资料图片)

被誉为创造“湖里速度”的4号通用厂房在施工建设中。 (资料图片)

特区设立之初在湖里区创办,成为全国首家中外合资卷烟企业,成功研发了中国第一个高档混合型卷烟品牌“金桥”,2003年停止生产,2005年项目完成改造。华美空间前身华美卷烟有限公司的发展历程,就清晰勾勒了这一产业转移的路径。

产业的大举外迁,无疑对岛内老工业区提出了巨大考验。尤其是迁离工业企业留下的成片旧厂房,成为棘手的难题。

接手该片区的时候,这里已经闲置多年,人气凋零。厦门联发商置有限公司(下称“联发商置”)运营发展部经理曾小坤回忆,2013年,湖里区决定直面难题、刮骨疗伤,由联发集团先期投入人民币1.2亿元,将占地4.2万平方米的华美卷烟旧厂房片区改造成文化创意产业园。

当时,文创园已经不是新鲜事物,但由国企独力建设运营的并不多见。“华美烟厂曾是湖里区创税增收的顶梁柱,迁离时区里也没有一句怨言。联发集团作为伴随特区共成长的国企,激活这一空间更是责无旁贷。”联发商置相关团队扛下项目建设运营的重任,密集走访考察国内文创园区,并结合区情实际三易其稿,量身定制改造设计方案。

更大的困难还在后面。

很多厂房年久失修,而且层高、结构、形态各不一样,修复改造比推倒重建更加耗时耗力。硬件改造完成了,招商又成了难题。由于没有形成产业生态,几乎没有商家主动找上门,团队只能硬着头皮一家家走访游说。

曾小坤表示,即便是前期面临如此多的困难,团队也没有因为利益驱动降低入园门槛,而是对入驻企业的属性、资质、禀赋严格把关。

“因为扛下前期成本,保障了文创园区的纯粹性,华美空间没有走样变形,成功在文创业界打响口碑,成为国企运营文创项目的样板。”曾小坤表示,国内很多知名文创园区,都是在文化精英群体聚落的基础上发展而来,而像华美空间这样在一片废弃工业厂房中“无中生有”的成功案例实属罕见。

利用打造华美空间积累的经验和声誉,联发商置趁热打铁,又陆续开发文创口岸、东南天地等文创园区项目,盘活了周边大片旧厂房资源。

联发华美空间文创园 施辰静 摄

令人欣喜的是,此后开发的文创园区,年轻的创业团队、文创企业、消费群体越来越多。多个园区接连成片,让旧厂房成为厦门年轻人聚集的创新创业热土,为年届不惑的湖里区重新带来丰沛的活力。

创富 共享开放新成果

经济特区的建设改变了湖里的面貌,也改变着这片土地上人民的生活。致富,就是这部改革开放新乐曲中的一个重要章节。

坐落在湖里区江头街道东南部的蔡塘社区,在新中国成立前是厦门近郊的穷村子。根据《禾山镇志》记载,蔡塘村土地大部分属于沙地,土质贫瘠而且严重干旱缺水,全村能种水稻的耕地只有一成。

蔡塘社区发展中心。施辰静 摄

20世纪80年代初,厦门经济特区启动建设,各项工程项目如雨后春笋般拔地而起。嗅到商机的蔡塘人果断创办了沙砖厂,淘到了第一桶金,而后又搭乘工业经济的东风,“筑巢引凤”建起了工业区,大力吸引企业来投资办厂。1989年,台资好立工艺美术有限公司成为首家入驻蔡塘的企业,到1992年底,这个占地只有1.25平方公里的小村落已有30家企业进驻。工业蓬勃发展,村民的收入也连年增长,成了当时远近闻名的富裕村。

“村民原始财富的积累和开放的投资观念,让股份制成了可能。”蔡塘村委会原副主任唐明发回忆说,1991年,爱拼敢闯的蔡塘人再一次成了“吃螃蟹的人”,由村委会向村民集资,以入股的形式给村民分红,创办了厦门第一家农民股份制企业。农民股份制模式的萌芽,也为后来的“蔡塘模式”奠定了基础。

一切在城市化进程的浪潮中酝酿巨变。2003年,蔡塘村改为蔡塘社区,之后与许多岛内农村一样,面临着征地拆迁。

解决被征迁居民的生活出路,厦门市委市政府专门划拨3.1万平方米的土地作为发展用地。如何让这些土地成为蔡塘人共同致富的“金钥匙”?在社区原党委书记曾敬礼的带领下,蔡塘创新了“政府引导、自我拆迁、招商先行、全民入股、共同发展”的模式,建设起厦门首个由居民集资入股的大型城市综合体项目——蔡塘社区发展中心。

“社区发展中心建成投用5年来,股民分红连年提升,我们一家每月有4股分红,高的时候每月每股分红3000多块,一年下来,有十几万元的收益哩!”居民曾振民给记者算了一笔账。他说,再过两年,他们家入股的银行贷款就还清了,到时候,分红就是实实在在的收益了。

有了蔡塘社区发展中心的成功探索,“蔡塘模式”的路子越走越宽。2016年,蔡塘金厝边养老院项目启动,是厦门市首个由社区居民集资入股创办的养老院;2018年,借力“地铁经济”,蔡塘着手推进蔡塘社区发展中心地铁连接体项目;2019年,蔡塘再次抓住政策机遇,集资建设高端民办学校项目。

“去年6月,社区正式成立厦门市蔡塘社区股份经济合作社,更好地对社区集体资产进行运营管理。”曾敬礼说,几代蔡塘建设者“创业”蹚出了成功路子,“守业”需要更长远的眼光。在加快蔡塘社区建成商业、教育及养老等一体化社区的过程中,社区将教育、养老等民生项目与居民增收结合起来,让居民的致富路上有更多的获得感、幸福感。

如今“蔡塘模式”不仅路子越走越宽,也越走越远。作为解决被征迁居民生活出路、共同富裕、发展民生的样本,“蔡塘模式”在全市乃至全省推广。湖里区枋湖、五通、马垅等一批社区发展用地民生项目也相继问世,他们对“蔡塘模式”进行总结与提升,探索符合自己需求的发展模式。

“乘着‘岛内大提升’的快车,社区正积极加快旧村改造。”曾敬礼说,新一轮的转型发展正在蔡塘蓄势待发。

自强自力更生兴家园

“三代特区建设者,一心匠造厦门城”,步入湖里区海山路的三航小区,带着特区时光烙印的标语映入眼帘,小区里黄发垂髫,怡然自乐,全然感受不到城市车水马龙的喧闹。

“打桥牌的是公司的总会计师,今年快90岁;那边打门球的是公司的书记,今年80多岁;这是医务站的护士,今年70多岁……”三航小区业委会主任朱凯霞对记者说,这些老人的子女大多已经搬进了新式高层住宅楼,但自己说什么也不愿意离开小区的大家庭。

三航小区前身是三航六公司的员工宿舍区。时至如今,180多户居民中,大部分还是当年公司的员工。

三航六处在湖里加工区3号路西段机械化挖沟,为建下水道作准备。(1983年拍摄)

早在20世纪70年代,中交三航局的一支工程队来到厦门承担修建东渡码头的任务。厦门经济特区建立之后,员工几乎都留在厦门,成为第一代特区建设者中的主力军,也是三航六公司组建后的骨干成员。祖籍安徽、安徽工学院路桥专业毕业、1975年来到厦门的朱凯霞,就是其中的典型代表。

朱凯霞介绍说,住在这个小区的老人,几乎都是当年来自全国各地的大学生,连医务站的护士都是卫校毕业生中的翘楚。特区建设打响头炮之后,公司团队开山填海,架桥修隧,承担了大量交通基础设施建设项目。

“我们学工科的都是四海为家,项目建到哪里,我们就把工棚扎到哪里。”朱凯霞说,来到厦门之初,湖里区还是一片农村,生活条件也非常简陋,但大家第一次有了家的概念。确定长留厦门之后,生活配套逐渐好了起来,工程队有了发电机、食堂、医务站,还陆续建起员工宿舍。

朱凯霞回忆说,20世纪90年代,公司骨干才陆陆续续住进现在的三航小区,一住就是几十年。

“老一辈建设者为了特区建设呕心沥血、精益求精,但对自身生活条件的要求却非常简单。”东渡社区党委副书记陈鹭虹告诉记者,到了2017年,当年为了满足员工基本居住需求建设的宿舍早已破旧不堪,已经退休的老一辈建设者又在业委会的组织下携手重振家园。

小区的工程师发挥专业学识,监督施工团队对地下排污系统进行整体改造;全面清理小区杂乱的空间并进行重新规划,在不减少绿化面积的前提下,划出74个停车位;重新修缮水泵房、配电房等废弃建筑,改造成为文体室、棋牌室、图书室……改造之后的三航小区焕然一新。

厦门着手创建国家海绵城市示范市之后,三航小区还带头响应,打造出海绵城市样板工程。“这块球场建于1990年初,是厦门第一块门球场。改造之后,球场下面挖出一整块蓄水池,用透水砖架空,上铺一层塑胶草场,平时打球,雨后蓄水,让小区永远告别涝患。”陈鹭虹说。

陈鹭虹表示,随着时光的流逝和城市功能的转移,社区老龄化趋势越来越明显。但是,其中很多都是当年参与特区建设的央企、省属国企职工,不仅有着较高的文明素养,还保留着当年开天辟地、自强不息的韧性和毅力,“老人们不仅没有给我们添麻烦,还成为城市社会治理的有生力量,为社区建设添砖加瓦,在我看来,这就是对‘特区精神’的最好阐释”。

更新积蓄发展新动力

在厦门本岛的东北部,全市体量最大的城市更新项目——湖里东部旧村整村改造,正如火如荼地加速推进。

湖里东村整村改造第一区高林金林片区安置房 施辰静 摄

“湖里东部旧村整村改造分为七大片区,涉及3个街道,10个‘村改居’社区,33个自然村,需征收房屋总量约900万平方米。”指着一张航拍示意图,湖里征收中心郑荣跃兴奋地说,项目改造完成后,将腾出6平方公里的新空间。

征拆,改造,更新,提升。这既是城市化进程的必然,也是特区发祥地谋求新发展给出的答卷。

在湖里区的决策者们看来,一方面,特区几十年的发展中,“城中村”的矛盾日益突出,用地建设管理滞后、居住环境较差、产业层次低端、安全隐患频发等问题,严重影响城市形象和转型发展;另一方面,处于发展机遇期、转型升级攻坚期的湖里,需要更多的发展空间和后劲。因此,旧村改造不仅符合区情民意,也成为势在必行之举。

“城变”也迎来了契机。抢抓全市“岛内大提升”的重大战略机遇,湖里区在建设“两高两化”城市中走前列、作示范,创新建立了“1+3+8”工作机制,其中八大行动特别制定了东部改造攻坚专项行动计划,深化“指挥部+街道+国企+社区”工作模式,形成全片区签约、搬迁、交房、拆除“四个100%”等成功经验。

位于五通码头的海峡新岸片区,成为鹭岛新地标。 施辰静 摄

五缘湾成为厦门“城市绿肺”。施辰静 摄

时不我待,只争朝夕。今年4月以来,湖里区房屋征收签约日均超1.5万平方米,房屋拆除日均超1万平方米,不断刷新东部旧村整村改造新速度。截至目前,东部旧村整村改造已完成23个自然村整村签约,12个自然村整村拆除,已签约房屋面积662万平方米,占总量73.5%。

征拆带来了空间,而项目则是城市后劲。一段时间来,金圆大厦、微医等高端产业项目策划生成并加快推进,厦大附属心血管医院、航空古地石广场等一批项目建成。

更多的空间被用来布局安置房、社区发展中心、学校、医院、体育公园等民生建设。“旧村改造最根本的目的是打造宜居宜业的环境,提升人民群众的获得感、幸福感和满足感。”湖里区委、区政府坚持高层次定位、高起点规划、高标准建设、高水平管理的“四高”标准,拿最好的地块、以最快的速度、建最高品质的安置房,力争安置房项目提交净地后60天开工建设。

目前,全区已经建成安置房共有18个,可提供房源近1.52万套、总建筑面积达到191.4万平方米。

“下个月,我们就能搬进钟宅新家园的安置房了,往后的日子会越过越红火。”经历了特区几十年发展变迁的钟宅社区居民老钟由衷地感慨。

随着城市有机更新的步伐加快,特区发祥地旧貌换新颜,老百姓得到的是实实在在的“幸福感”。“家门口就是五缘湾湿地公园,没事散散步,看看天鹅,生活很惬意。”老钟说。

湖里区坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,将高颜值厦门行动方案和“岛内大提升”行动方案有机融合起来。如今,规划有湿地公园和8公里长的环湾绿地系统的五缘湾,成了名副其实的“城市绿肺”,吸引众多市民、游客来此休闲游玩。辖区还先后完成薛岭山公园文化提升、仙岳公园南环路及西山脊线景观提升等工程,因地制宜修复山体,加快南北向健康步道建设,推动民生项目与生态保护有机融合。

提升从“面子”到“里子”。湖里区成立了高规格区城管委,建立“大城管委+建发城建集团”的决策、执行体制,推行行政执法中队派驻街道、市政园林行业国企化管养、道路作业质量“以克论净”量化考核等机制,并搭建起“数字湖里”公共管理集成平台的“城区大脑”,推动城市管理实现由被动向主动、由粗放向精细、由模糊向清晰的转变。

一幅美好生活的新画卷,正在特区发祥地湖里区徐徐展开。

(记者 周思明 廖丽萍)