玛格丽特·撒切尔的传奇人生

玛格丽特·撒切尔的传奇人生

玛格丽特·撒切尔

(英国,公元1925~2013)

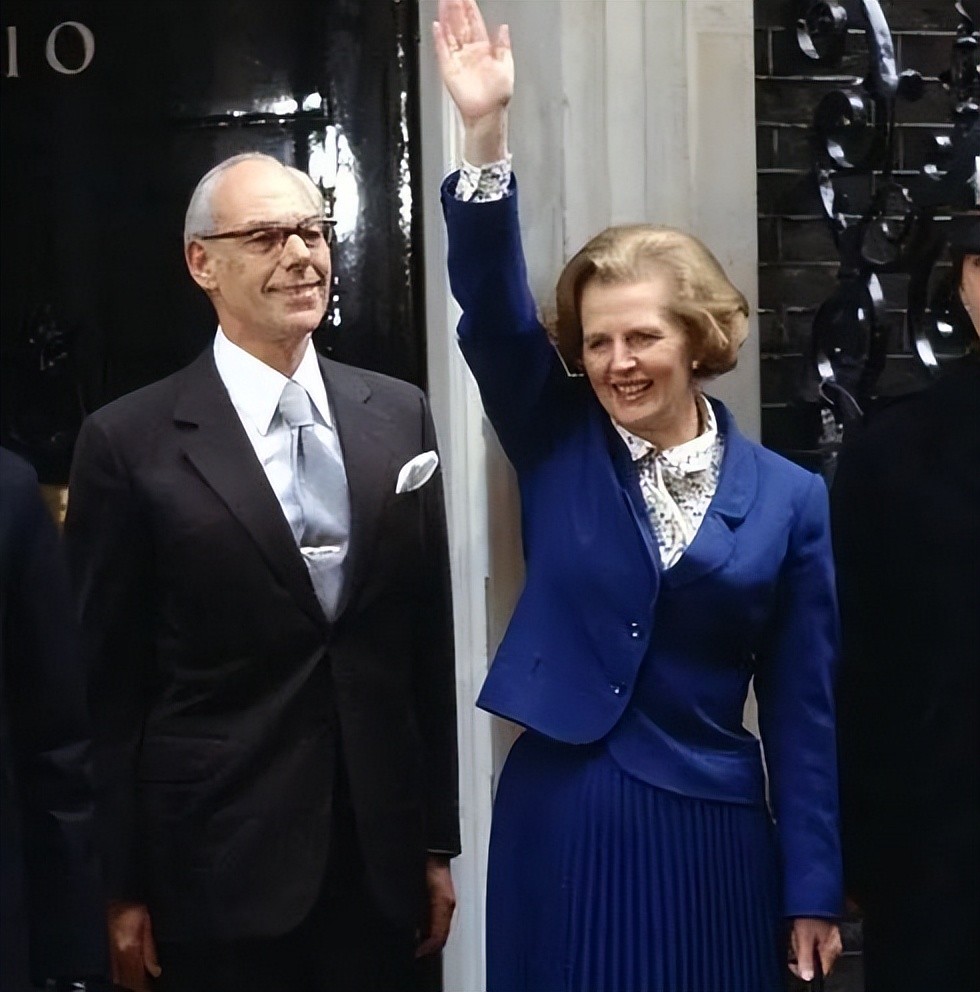

在伦敦中部一条不大显眼的胡同里,有一幢古老的三层灰砖楼房,这便是大名鼎鼎的唐宁街10号。这座自17世纪乔治时代起成为首相府的楼房,至今已250多年,先后48次易主,这第48位主人就是玛格丽特·撒切尔。她入主唐宁街10号十年有余,两次连任首相,创英国近代政坛史上的最高纪录。

玛格丽特·撒切尔入主唐宁街10号十年有余,两次连任首相

撒切尔夫人,出生于英格兰东部林肯郡的格兰瑟姆,全名玛格丽特·希尔达·罗伯茨。撒切尔夫人一生与两个男人关系紧密——一个是她的父亲艾尔弗雷德罗伯兹,另一个就是她的丈夫丹尼斯撒切尔了。这两个男人用不同的方式支持了撒切尔的事业,是这个成功女人背后一生不懈的动力源泉。

父亲的影响

1925年10月13日,玛格丽特·撒切尔降生在离伦敦100多英里的格兰瑟姆市,这是一个至今只有2.8万多居民的小城市。她的父亲艾尔弗雷德·罗伯茨出身于贫困的鞋匠家庭,12岁时不得不辍学就业。后来开了个杂货铺。他靠个人奋斗,跻身于仕宦之列,担任过市议员、市长、法官等职。罗伯茨爱好读书,小玛格丽特每周为父亲从图书馆借来够他读一个星期的书。罗伯茨的奋斗精神和对问题单刀直入、抓住要害的本领都禀赋给了他的小女儿玛格丽特。

父亲艾尔弗雷德·罗伯茨出身于贫困的鞋匠家庭

在撒切尔夫人心中,父亲是她一生崇拜的人,而父亲一生最光辉的时刻可能就是在政治舞台上的辩论。他是一个优秀的雄辩家,具有一种能发表长篇小说而不用讲稿的稀有才能,这个才能也遗传给了他的女儿。西方的议会远不如中国的开放平和的,英国脱欧的议会乱局可以明显观测到。但是那针锋相对的氛围却能让政治家感到万众瞩目。撒切尔喜欢这样的氛围,政治辩论这项爱好也贯穿她的政治生涯。

令人疑惑的是,这个从未接受过正式教育的人,却对教育子女独有一套。撒切尔夫人的父亲永远相信他的孩子,他带着一个父亲对孩子虔诚的爱和无限的付出,为她们创造了良好的教育条件,舞蹈、音乐等艺术熏陶。他关心他的女儿,却不像今天大部分中国父母 "含在嘴里怕化了,捧在手心里怕摔了"的溺爱。他懂得给孩子自己想要的,但也懂得引导她正确走好人生。

奋发向上的青少年时代

玛格丽特小时聪明伶俐,刚进亨廷托尔路小学就跳了一级。她不仅学习用功,而且对各种课外活动都感兴趣。她是学校曲棍球队年纪最小的队员,还常参加学校的业余演出,9岁时,曾在当地的一次戏剧会演中获得诗歌朗诵奖。10岁那年,她轻而易举地通过考试获得了通常给11岁孩子的奖学金,进了凯斯蒂文和格兰瑟姆女子文法学校。她的成绩7年里有6年名列前茅。

青年玛格丽特

中学毕业后,她决心报考第一流的大学--牛津大学。牛津大学应试科目之一是拉丁文,可是玛格丽特在中学没有学过拉丁文。为此,她父亲请了家庭教师,玛格丽特一年内读完了五年的课程,终于考上了牛津大学索默维尔女子学院,攻读化学。在大学里,她政治上十分活跃,加入了牛津大学保守党协会,1946年当选为该协会的主席,并结识了不少保守党知名人士,从此产生了从政的思想,为她日后步入政坛打下了基础。

在大学里,她政治上十分活跃,加入了牛津大学保守党协会

不休不眠地竟选精神

大学毕业后,玛格丽特在一家塑料公司当化学师,后又到莱昂斯公司当一名化学实验员。这时,她的眼睛仍盯着政治舞台。她参加了当地的保守党协会,工作之余,继续参与政治活动。

1949年起玛格丽特作为保守党达特福选区的候选人两次参加竞选,都被工党所挫。尽管如此,她的毅力和不休不眠地进行竟选的精神,给人留下了深刻的印象。

遇到一生的挚爱

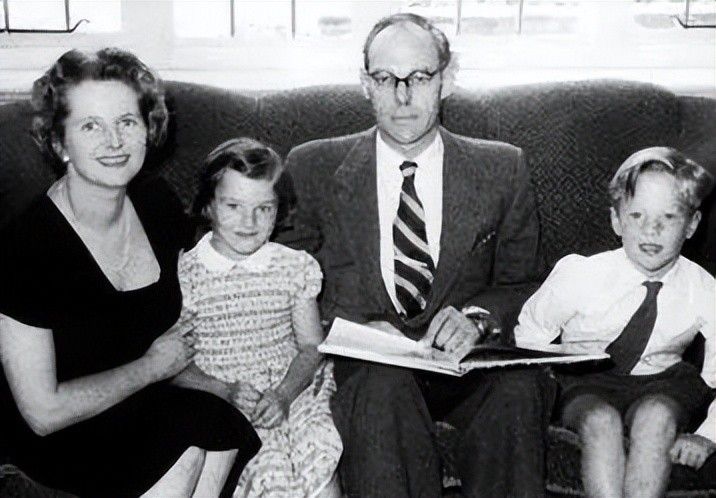

在这期间,她邂逅丹尼斯·撒切尔。两人情投意合,于1951年结为伉俪,两年后生下一双孪生儿女。温暖的家庭生活并没有消蚀她的政治抱负。孩子刚刚满月她就继续攻读法律,4个月后她即参加律师业的最后考试,并取得律师资格,做了几年处理税务和专利业务的律师。

邂逅丹尼斯·撒切尔。两人情投意合,于1951年结为伉俪,两年后生下一双孪生儿女

平步青云的政治生涯

1959年撒切尔夫人再次参加议员竟选,终于在芬奇利选区当选为保守党下院议员。从此,她在政坛上青云直上。她在议会办事总是特别卖劲,特别周到。在别人面前不冷嘲热讽,也不含沙射影,因此颇得上司的赏识。1961年麦克米伦首相破格提拔她为年金和国民保险部政务次官。

展露头角

1964年保守党下野,她先后出任该党影子内阁关于住房和土地、财政事务、燃料和动力、教育等问题的发言人。1970年保守党在大选中获胜,爱德华·希思担任首相,撒切尔夫人出任教育大臣。任内,为节省政府开支,她取消每天免费配给学生的牛奶,反对党称她为“抢奶人”。不久保守党下台,她任影子内阁财政事务发言人。这个职务给了她炫耀其才华的机会。她那当过律师的口才和财务方面的知识充分显露出来。她思想敏捷、能言善辩,能熟练地引经据典,精确地掌握数据。一次在议会辩论工党财政预算案时,撒切尔夫人引证了大量数据和事实,驳得工党财政大臣瞠目结舌。她犀利的言词使议员们感到惊讶,保守党议员几乎全部站起来报以热烈的掌声。

当选为英国历史上第一名女党魁

英国1974年一年内举行了两次大选,保守党连连败北,这使党内不少人对希思不满。为了挽回颓势,重振旗鼓,保守党决定重新选举领袖。撒切尔夫人抓住这个机会,在保守党右翼的大力支持下,与希思竞选领袖获胜,1975年2月当选为英国历史上第一名女党魁。

英国历史上第一位女首相

但她在政治上资历不深,声望不高,缺乏全面从政经验。因此在夺得党魁的桂冠之后,一方面对影子内阁进行了改组,照顾到各派利益,促进了党内的团结。另一方面她立即展开频繁的外交活动,先后访问了美国、加拿大、法国、澳大利亚、新西兰、中国等20多个国家,广交列国政要,发表政论演说,以树立“国际政治家"的形象。在经过这一番努力之后,撒切尔夫人感到“羽毛已丰”,对工党政府发动几次攻击,最后于1979年3月在“允许苏格兰和威尔士成立地方民族议会权力下放法案”问题上出击,终获成功。在下院的信任投票中工党政府以一票之差下台。在随后的大选中,保守党获大胜,撒切尔夫人当上英国历史上第一位女首相。此后,英国于1983年和1987年两次举行大选,保守党频频得胜,撒切尔夫人蝉联首相。1990年11月22日因保守党内部意见分岐,撒切尔夫人辞职。

货币主义经济政策的“卫士”

第二次世界大战以后,亚、非、拉民族民主运动风起云涌,英国的殖民地纷纷独立。这使已经开始衰落的大英帝国土崩瓦解,昔日的“日不落国”沦为欧洲的中等国家。英国的经济也急剧衰退。战后几届政府实行凯恩斯主义的经济政策,扩大开支,大搞福利主义以刺激需求和生产,社会保险费增加的幅度,大大超过整个经济增长的幅度。结果加深了国内的经济危机。到70年代下半叶,外债达220多亿美元,每年偿付利息约13亿美元。

撒切尔夫人秉性倔强,自诩负有“恢复和振兴英国”的使命,要指引英国朝着“完全不同的方向"前进。她摒弃前几届政府奉行的经济政策,采取大量削减政府开支、严格控制货币供应量以抑制通货膨胀的货币主义经济政策,同时大规模地使国营企业私有化,对税收进行改革。

此外,为使工厂企业有正常的生产秩序,对工会的权力进行约束。这一经济政策使通货膨胀率从两位数下降到5%左右国际收支出现盈余,生产也缓慢回升。这一经济政策得到伦敦金融城、中产阶级等阶层的支持。通货膨胀率的下降,使就业人员的实际收入增加,生活有所改善,“非国有化”计划也颇得人心。但是撒切尔夫人上台不久便遇上了一次资本主义周期性的经济危机的袭击,而她的保守主义经济政策加深了经济的衰退,以至生产猛烈下降,企业倒闭创历史最高纪录,失业人数剧增,最高时达320万,比她上台时的109万增加一倍多,达战后最高水平。

严重的经济状况又激化了社会矛盾,1981年5月失业工人发动了利物浦到伦敦的抗议大进军。7月,伦敦、利物浦和曼彻斯特等30多个大中城市发生了捣毁商店、袭击警察的暴乱。1985年秋伯明翰、伦敦等地又发生骚扰。对此,女首相均采取了强硬措施。

撒切尔夫人在处理经济和社会问题上顽固坚持其政策,不仅遭到反对党的反对,也招致不少经济学家的抨击。1981年364名经济学家联合发表公开声明,指责政府现行的经济政策已“威胁到国家稳定的基础”。但女首相不为所动。

保守党内部也有人起来造反。保守党元老麦克米伦要求她改变现行经济政策;前首相希思希望她能改弦易辙,否则将导致政治上灾难性后果。但女首相对此不予置理。

更为严重的是内阁中有人提出公开批评。撒切尔夫人为坚定地推行其政策,加强对内阁的控制,几次改组内阁,1981年一年内就改组两次,不论其地位多高,资格多老,一律更换,甚至罢官。女首相称:“不能允许内部争论浪费时间。”

面对这些反对意见,她毫不动摇,宣称她是“不会轻易改变政策的人”。她坚信她的政策能给英国带来生机。

几年来的实践表明,撒切尔夫人的经济政策取得了显著的成绩。1982年至1987年英国的国内生产总值平均增长率为3.1%,高于欧洲共同体的平均数。年平均通货膨胀率为4%,低于欧洲共体的平均数。其中1987年经济增长速度高于西德、法国、日本和美国。撒切尔夫人对英国经济进行的大刀阔斧的改革使英国甩掉了“欧洲病夫”的帽子。她本人也赢得了“西方经济复苏的先驱”的桂冠。但撒切尔夫人的经济政策毕竟不是灵丹妙药,不可能治愈英国经济的病根。近年来,英国经济状况不佳,正面临新的经济衰退。

外交上的“铁女人”

提起“铁女人”,恐怕世界上的许多国家和人民都知道这是撒切尔夫人的雅号。她是怎么得到这个称号的呢?1976年1月她作为保守党领袖在肯辛顿市政厅发表一篇题为《英国觉醒了》的讲话,强烈谴责苏联的扩张行径。她说:“他们把大炮放在黄油前面,而我们则差不多把一切事情放在大炮前面”,不能相信"俄国人分文不值的好话”她指责苏联扩军备战,对英国及其盟国构成愈来愈严重的威胁。认为英国必须与盟国进一步联合起来,加强防务。同时她谴责工党政府一再削减防务费用。这些言论使苏联颇为恼火,苏联指责她“拼命复活冷战”,是“可怕的冷战巫婆”,是“铁女人”。苏联驻英国大使也为此提出“抗议”。女首相回答说,“我还要继续讲事实,老讲、老讲”。从此“铁女人"这一形象鲜明的雅号得到广泛的承认,成了撒切尔夫人的代号。

对于“铁女人”的含义人们有不同的看法,称赞撒切尔夫人的人说,“铁女人”是指她“处事果断、作风泼辣、意志刚毅”。批评她的人说,“铁女人”是指她“强硬好战、刚愎自用、冥颜不化”撒切尔夫人自己解释说,“铁女人不是个人云亦云的政治家,也不是实用主义的政治家,而是有坚强信念的政治家。”撒切尔夫人确实有坚定的信念、凌厉的作风、不达目的不罢休的决心,在内政问题上已表现了这一鲜明特点。在处理马尔维纳斯群岛冲突上也可看出她“铁女人”的特色。

马尔维纳斯群岛事件

1982年4月2日阿根廷以武力收回了马尔维纳斯群岛(英国叫福克兰群岛)。这一突然行动,使英国受到很大冲击。国内舆论称这是英国的“奇耻大辱”。撒切尔夫人立即召开内阁紧急会议,当机立断,决定采用“炮舰政策”,派遣由36 艘舰只组成的、配有核武器和深海反潜装置的特混舰队开赴南太平洋,在离英国本土12800公里的地方作战。同时在经济上、外交上对阿根廷施加强大的压力。撒切尔夫人本想利用军事上的优势,摆出不惜一战的架势,以战逼和,挽回面子。但出乎她的意料,马岛冲突在阿根廷国内激起强大的爱国热情,阿空军连挫英国的特混舰队。在这种情况下,女首相毫不示弱,决定增加军舰,增派伞兵、步兵,征用和租用后勤民船,不断扩大冲突规模。

撒切尔夫人的战争升级行动,遭到国内外舆论的谴责,内阁中有人主张采取谨慎态度,不少国家要求英、阿通过外交途径解决这一历史遗留下来的问题。美国国务卿黑格出面调停,穿梭于华盛顿、伦敦和布宜诺斯艾利斯之间,但没有成功。接着联合国秘书长佩雷斯·德奎利亚尔进行斡旋,也告失败。撒切尔夫人无视国际舆论,悍然扩大军事冲突的规模,并于6月14日攻占了马岛首府斯坦利港,阿根廷军队被迫投降。英国在马岛冲突中获胜,使撒切尔夫人的威望在英国大为提高,达到她执政以来的最高点。在不少英国人的眼里,她成了“英雄”。她对“铁女人”这个称号也颇感自得,曾说:“依我看,英国现在需要的正是一位'铁女人’。”

外交政策的灵活性

近几年来,撒切尔夫人在外交政策方面表现了较大的灵活性,加强了与苏联、东欧国家的对话,扩大了与第三世界的往来。在与阿根廷的关系方面,撒切尔政策作了一定的让步,与阿根廷政府达成协议,恢复两国的正常外交关系。

撒切尔夫人曾于1977年、1982年、1984年三次访问我国。她重视发展与中国的政治经济关系,希望加强经济合作与文化、科学方面的交流。尤其是1984年12月18日来中国正式签署中英关于香港问题的联合声明,受到中国人民和中国领导人的高度评价。邓小平同志说:“戴高尔将军结束了法国殖民主义史,我们要说,玛·撒切尔首相结束了英国的殖民统治。”