少年杀手的终章:福田孝行案

少年杀手的终章:福田孝行案

1999年,一个春日黄昏,23岁的本村洋,一位普通的公司职员,在结束一天的工作后,怀着对家的温馨期待回到了家门口。

家门虚掩,一种不祥的预感迅速涌上心头。踏入屋内,他被家中的混乱景象所震惊,家具翻倒,物品散落一地,显然有不速之客闯入。更让他心急如焚的是,他深爱的妻子和幼小的女儿不见了踪影。

随着一声声焦急的呼唤,本村洋在家中四处寻找,直到他颤抖的手拉开了家中的收纳柜,一幕令人心碎的场景映入眼帘——他的妻子本村弥生,年仅23岁,几乎赤裸地蜷缩在柜子中,已经没有了生命迹象。

悲痛欲绝的本村洋在拨打了报警电话后,继续在屋内寻找他的女儿。不久,警方到达现场,在收纳柜的最上层,发现了被塑料袋包裹着的本村夕夏——一个只有11个月大的无辜生命,也惨遭毒手。

本村洋一家

四天后,警方迅速锁定并逮捕了凶手——福田孝行,一个18岁的无业青年。面对审讯,福田孝行毫无悔意,详细供述了他如何伪装成水管工,诱骗本村弥生开门,进而实施了这起令人发指的罪行。他的动机简单而卑劣——强奸本村弥生。在遭遇激烈反抗后,他残忍地结束了本村弥生的生命,在这一过程中,本村弥生11个月大的女儿本村夕夏开始哭闹。福田孝行因担心哭声会引来注意,便将女婴多次摔向墙壁和地面,直到她停止了哭泣,然后用绳索将其勒死。

福田孝行在完成他所谓的"行动"后,将两具遗体藏匿,席卷了家中的财物,逃离了现场。这起案件因其残忍性迅速震惊了整个日本,当全日本的目光都聚焦在这起令人震惊的案件,急切地等待着司法的审判结果时,一个关键的法律问题引起了广泛的讨论:福田孝行在犯罪时应该被视为未成年人,而未成年人,在当时的日本,几乎不足以判处死刑。

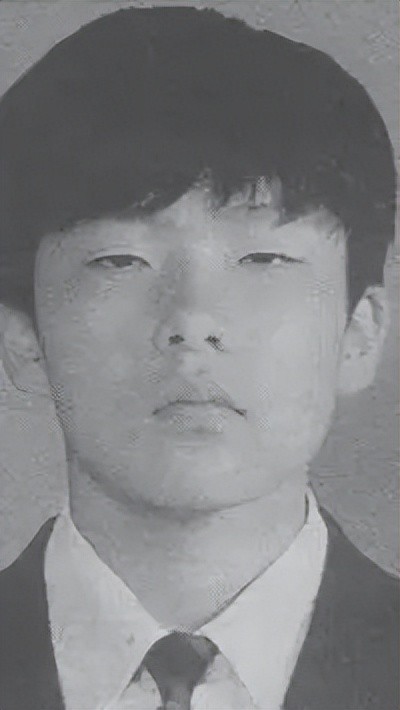

福田孝行

在一审和二审中,尽管证据确凿,福田孝行的辩护律师团仍以其年轻、心智不成熟为由,成功争取到了无期徒刑的判决,而非死刑。

回顾安田好弘律师为福田孝行所作的辩护,其内容在许多日本民众看来,无疑是令人难以置信的。安田律师试图通过描绘福田孝行不幸的家庭背景——他的父亲是个不良分子,母亲在他幼年时选择了自杀,从而塑造出福田孝行对母爱的深切渴望,这成了他犯罪时行为的解释。安田律师声称,福田孝行见到本村弥生时,是出于一种想要被拥抱的本能,而非强奸的意图。

在辩护中,安田律师进一步提出,福田孝行对被害人尸体的侵犯,是基于一种荒谬的信仰——认为通过这种行为可以让死者复活,因此这不应被视为对遗体的亵渎,而是一种试图让生命回归的仪式。至于对11个月大的本村夕夏的杀害,安田律师解释说,福田孝行只是希望她停止哭泣,所以用绳子在她脖子上打了个结,仿佛是在给她系一个蝴蝶结。关于藏匿尸体的行为,安田律师更是提出了一个荒诞不经的理由:福田孝行相信卡通人物哆啦A梦的存在,并期望它能帮他解决一切问题。

安田律师及其团队

通过这些辩护,安田律师及其团队试图传达的信息是,福田孝行仍然是一个心智未成熟的孩子,他并没有故意杀害母女二人。他们认为,是检方出于判处死刑的强烈愿望,故意将福田孝行描绘成了一个不可救药的罪犯。这种辩护策略显然是为了争取法庭对福田孝行的同情,以减轻其罪责。

这一判决引发了社会的广泛不满,许多人认为这无法体现罪行的严重性,也无法给予受害者家属应有的正义。

受害者家属,特别是本村洋,对判决结果表示强烈不满,并通过媒体和公众渠道表达了他们的绝望和愤怒。他们认为,司法系统过于保护加害者的权利,而忽视了受害者及其家属的感受和权益。在法庭上,本村洋抱着妻女的遗像出庭,但被告知只能用黑布遮盖,理由是法官认为遗照直接出现会对未成年人福田孝行的心理健康造成影响。一个用如此残忍手段残杀妻儿的人,一个彻头彻尾的恶魔,居然被担忧影响心理健康。

随着案件的深入审理,社会舆论对司法独立性的影响也成为讨论的焦点。一方面,民众的呼声高涨,要求对福田孝行施以更严厉的惩罚;另一方面,也有声音担心舆论的压力可能会损害司法的中立性。最终,在长达9年的诉讼和上诉过程中,关键证据得以证明,在第三次庭审中,尽管安田好弘领导的辩护团队提出了种种缺乏确凿证据的推测,但前两次审判中法院对福田孝行仅判处无期徒刑的决定,主要基于一个核心理由:福田孝行仍被视为一个有改造可能的"孩子",他表现出了悔改的态度,且有可能在未来改过自新。

然而检方经过不懈努力,却发现所谓悔改表现不过是一个彻头彻尾的骗局:在福田孝行服刑期间,他给狱外朋友写了超过20封信。在检方的劝说下,这些信件的内容被提供出来,其中两封信中的特定段落成为了转折点。一封信中,福田孝行轻蔑地比喻自己的行为,质疑其是否构成犯罪“不过就是某一天一只公狗在路上遇到了一只可爱的母狗,就这样骑上去,请问这能算有罪吗?”;另一封信则透露出他对出狱后生活的期待,“这个世界终究是恶人的世界,等七八年以后,我一定会得到释放,到那个时候,你们一定会开一个盛大的party来迎接我吧?”。

当这些信件内容在法庭上被揭露后,案件的走向变得明确。无论法官是否曾被辩护方的论点所动摇,面对这些确凿的证据,他们无法再坚持福田孝行有悔改之意的观点。最终,法官在庭上宣布了新的判决,指出福田孝行的罪行极其严重,对生命毫无尊重,且在犯罪后毫无悔意,因此改判其死刑。

这一判决在日本引起了巨大震动,无论判决是否具有争议,它都标志着一个历史性的时刻:这是自二战以来,日本首次对一名"未成年人"判处死刑。这一判决不仅是对未成年人犯罪量刑的一个重要转折点,也在日本社会引发了对死刑适用、司法制度以及对未成年人犯罪处理的深刻反思。

故事讲到这里就结束了吗,并没有,尽管福田孝行被判处了死刑,但至今未执行,本村洋已经失去妻女25年之久,而当年的少年杀人犯如今也已44岁。

2020年12月,我国通过的《刑法修正案(十一)》对未成年人刑事责任年龄进行了调整,明确规定12至14岁的未成年人在特定严重犯罪情况下将承担刑事责任。这些条件包括:故意杀人或故意伤害、造成他人死亡或严重残疾、情节特别恶劣,以及须经最高人民检察院核准追诉。这一修正反映了在"教育为主,惩罚为辅"的传统理念下,对未成年人犯罪问题的新认识:适当的惩罚也是教育的一部分,有助于实现教育的目的。

到了2024年,中国邯郸市的一起初中生杀人案再次引发了公众对未成年人犯罪问题的关注。这起案件不仅在法庭上引起了争议,也在社会上引起了广泛的讨论。公众开始更加关注如何更有效地预防未成年人犯罪,以及如何在保护未成年人权益与惩治犯罪之间找到平衡,但如何合理界定未成年人犯罪惩罚尺度,如何正确遏制日益增长的未成年人犯罪趋势依然有很长的路要走。