清代四大私人藏书楼之一-海源阁

清代四大私人藏书楼之一-海源阁

海源阁是我国历史上最著名的私人藏书楼之一,清道光二十年进士杨以增所建,它与江苏常熟县翟绍基的“铁琴铜剑楼”,浙江归安陆氏的 “皕宋楼”,浙江杭州丁申、丁丙的“八千卷楼”合称清代四大藏书楼。其中以翟杨两家所收藏的宋元刻本和抄本书为最多,因之又有“南翟北杨”的美称,深为海内外学者所仰慕。

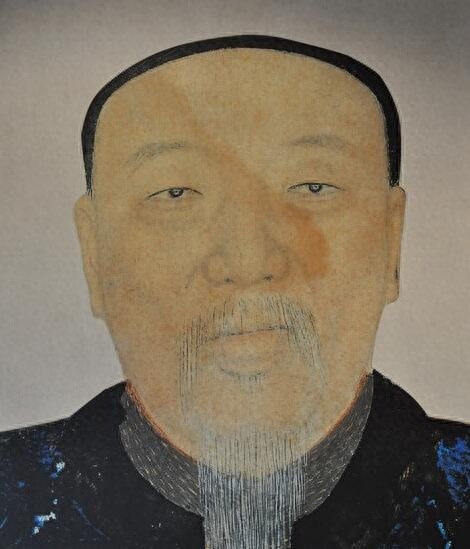

杨以增画像

海源阁第一代主人杨以增(1787—1856),字益之,山东聊城人,道光二年进士,为官清正,与林则徐“同宦楚、豫、秦、陇”,二人“知之甚切”“投分最密”。杨以增的父亲雅好藏书,道光二十年,杨以增在故乡聊城建海源阁以藏书,楼名“海源”。其名源于《礼记学记》“先河后海”之语,以为“学者而不观于海焉,陋矣”。

杨以增任江南河道总督期间购得汪士钟旧藏,借助官方漕运粮船运回聊城,太平军起时,杨以增在江苏清江浦购得苏州黄丕烈藏书。一生收书数十万卷,其藏书处分别被命名为海源阁、宋存书室、四经四史之斋。杨以增之子杨绍和亦致力于藏书事业,“搜罗典籍,不遗余力,孤本珍籍、精校名抄,乃悉集于聊城。杨绍和之子杨保彝每遇善本,辄多购置。经杨以增、杨绍和、杨保彝、杨承训四代人的努力,总计四千余种,二十二万余卷。

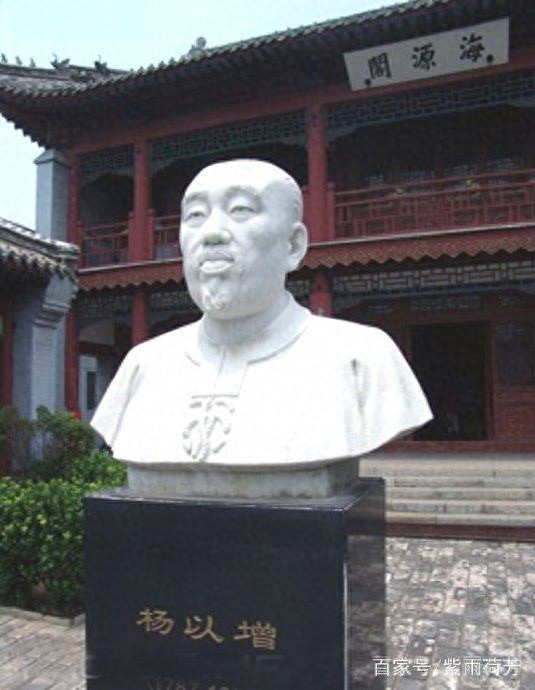

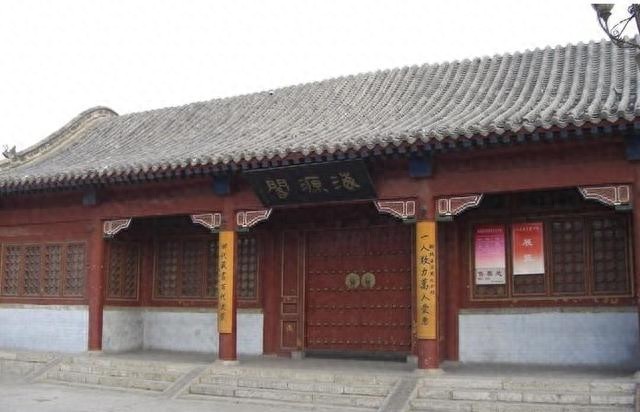

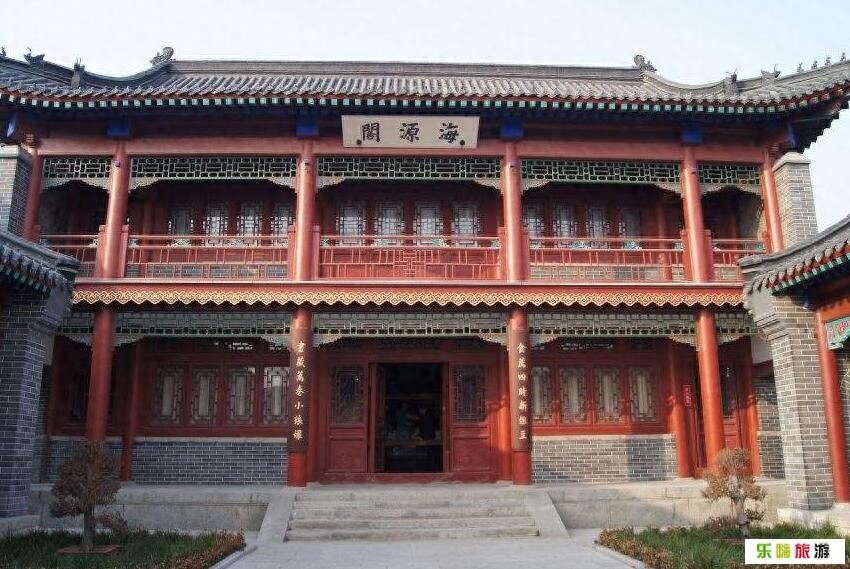

海源阁藏书楼位于聊城市万寿观街路北杨氏宅院内,单檐歇山、面阔三间,上下两层、青砖灰瓦、红漆梁柱。正房、配房都是砖木结构,前出一厦、起有台阶、木制花棂子门窗,具有浓厚的中国清代北方四合院的建筑风格,院内有杨以增半身雕像。下层为杨氏家祠,上层为宋元珍本及手抄本等秘籍收藏处。海源阁大门悬挂着胡乔木题写的“一人致力万人受惠,四代藏书百代流芳”楹联。阁下正中两柱上有“食荐四时新俎豆,书藏万卷小琅澴”的楹联。藏书楼上层中间门额上悬挂“海源阁”匾额一方,为杨以增亲书,额后有杨以增自题跋语。

藏书楼前有一长条状小院,东侧有两座长廊式高台读书亭。楼下东首为通往后院的通道,杨宅第四进院内为海源阁明清版本藏书处。

海源阁藏书浩瀚,是杨氏四代人潜心搜集的结果。杨氏第四代人杨保彝编著《海源阁宋元秘本书目》及《海源阁书目》计有208300卷有余。另有不载于书目者尚多。

新中国成立后,建立了海源阁管理处,负责海源阁的宣传、海源阁古籍文物资料的搜集、整理等管理工作,并举办了《海源阁发展史陈列》展览。周叔弢、傅增湘、刘少山、莫伯骥等私人藏书家将手中海源阁旧藏纷纷捐献,入藏北京图书馆(今国家图书馆)。海源阁藏书价值极高,20世纪50年代,中华书局组织出版点校本“二十四史”,海源阁的“四史”成为前四史的参校本,为我国文化事业的发展做出了积极贡献。

海源阁是聊城文化昌盛的标志,它与巍峨壮丽的光岳楼,雕梁画栋的山陕会馆,景色秀美的东昌湖交相辉映,为江北水城增添了无穷魅力。