列宁死因成谜,俄罗斯每年花费千万保存遗体,现仅剩一颗头颅

列宁死因成谜,俄罗斯每年花费千万保存遗体,现仅剩一颗头颅

列宁死因成谜,俄罗斯每年花费千万保存遗体,现仅剩一颗头颅

历史的迷雾:列宁之死与权力的游戏

当革命领袖的遗体成为政治象征

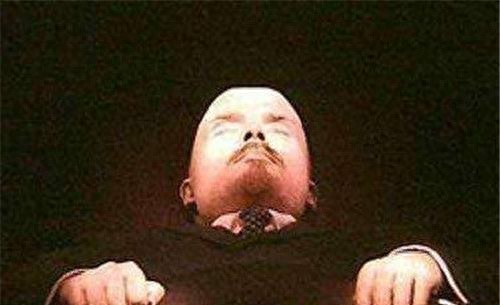

在莫斯科红场的列宁墓前,每天都有络绎不绝的游客前来瞻仰这位伟大革命家的遗容。然而,鲜为人知的是,这具备受争议的遗体背后,隐藏着一个世纪之谜。列宁的突然离世不仅改变了苏联的政治格局,更在历史长河中留下了一个难解之谜。

神秘的死因:一场精心策划的政治谋杀?

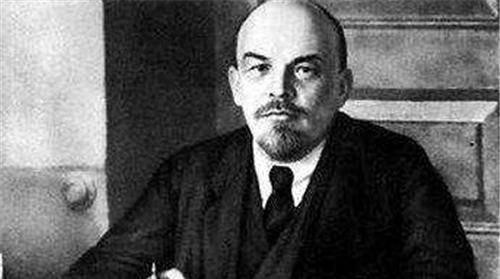

1924年1月21日,54岁的弗拉基米尔·列宁在戈尔基庄园悄然离世。官方的死因是动脉硬化引发的中风,但这个说法从一开始就充满了争议。病理学家哈里·温特斯和历史学家列夫·卢里对此提出质疑,他们认为列宁的死因另有隐情。

让人费解的是,列宁生前并无明显的健康隐患。他不抽烟,几乎不饮酒,也没有高血压或糖尿病等常见的动脉硬化诱因。那么,是什么导致了这位革命领袖的英年早逝?

权力的阴影:斯大林的崛起之路

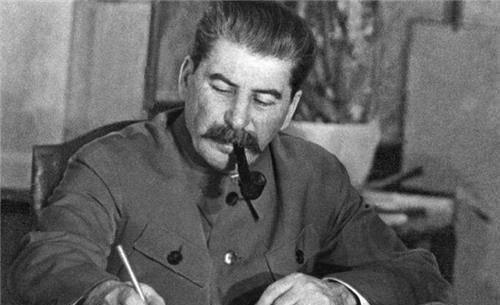

在列宁死亡的迷雾中,一个名字格外引人注目——约瑟夫·斯大林。作为列宁的亲密战友,斯大林却被怀疑是导致列宁死亡的幕后黑手。

历史学家们指出,在列宁生命的最后一年,他与斯大林之间的矛盾日益加深。列宁对工农检察院的批评,无疑是对时任人民委员的斯大林的重击。这是否成为了斯大林铤而走险的导火索?

更令人生疑的是,列宁最后一次中风的突然恶化。这是巧合,还是人为操纵?历史的真相似乎被永远掩埋在了时间的尘埃中。

遗体保存:一场政治秀还是科技壮举?

列宁去世后,正是斯大林提议保存其遗体。这一决定看似矛盾,实则暗藏玄机。通过将列宁的遗体永久展示,斯大林不仅平息了对他的怀疑,更巧妙地将自己塑造成列宁事业的继承人。

然而,这项看似崇高的决定背后,却是一场旷日持久的科技拉锯战。由于当时的防腐技术有限,列宁的遗体逐渐退化,最终只剩下一个头颅,其余部分都被假肢替代。这是否意味着,我们今天所看到的"列宁",更多是一个精心制作的政治符号,而非真实的历史遗存?

高昂的代价:政治遗产还是资源浪费?

每年,俄罗斯政府都要投入数千万卢布用于维护列宁的遗体。在经济困难时期,这笔开支引发了不少争议。支持者认为,这是对革命领袖的应有尊重;反对者则认为,这是对公共资源的浪费。

这种争议反映了一个更深层次的问题:在现代社会,我们应该如何看待和处理历史遗产?是将其作为凝聚民族情感的象征,还是理性地将资源用于改善民生?

历史的反思:权力更迭中的人性之谜

列宁之死不仅是一个历史谜题,更是一面照映人性的镜子。它揭示了权力更迭中的残酷现实,以及理想主义与现实政治之间的巨大鸿沟。

在革命理想的光环下,列宁被塑造成了一个近乎神圣的形象。然而,他的突然离世及其后续的种种争议,却让我们看到了权力斗争的阴暗面。这是否意味着,即便是最崇高的理想,也难以逃脱人性的局限?

未来的启示:历史真相与政治正确性的博弈

随着时间的推移,列宁之死的真相或许永远无法水落石出。但这个事件给我们留下了深刻的启示:历史研究不应被政治正确性所束缚,而应该勇于探索真相,哪怕这个真相可能会动摇既定的观点。

同时,它也提醒我们,在评判历史人物时,需要有更加全面和客观的视角。伟人也是普通人,他们的功过是非,都应该被公正地评判,而不是简单地神化或妖魔化。

结语:历史的回响与当代的思考

列宁之死的谜团,像一面棱镜,折射出权力、理想、人性等诸多复杂议题。它不仅是一个历史悬案,更是一个值得我们深思的社会文化现象。

在今天,当我们回顾这段历史时,应该思考的不仅是"真相是什么",更应该是"我们能从中学到什么"。或许,正是通过对这些历史谜团的不断探索和反思,我们才能更好地理解过去,把握现在,面向未来。