为何“南无阿弥陀佛”读错了?解读这句佛号的真正意义与文化深度

为何“南无阿弥陀佛”读错了?解读这句佛号的真正意义与文化深度

当你念出“南无阿弥陀佛”时,是否真的了解它的意义?

这句在钟声中回荡、影视剧中频现的佛号,早已超越宗教,成为一种文化符号。然而,许多人并未正确发音,更少有人深究其内涵。我们从这句佛号切入,追溯佛教的起源与传承,探讨它为何能成为超越时间的精神慰藉。

佛教的起源

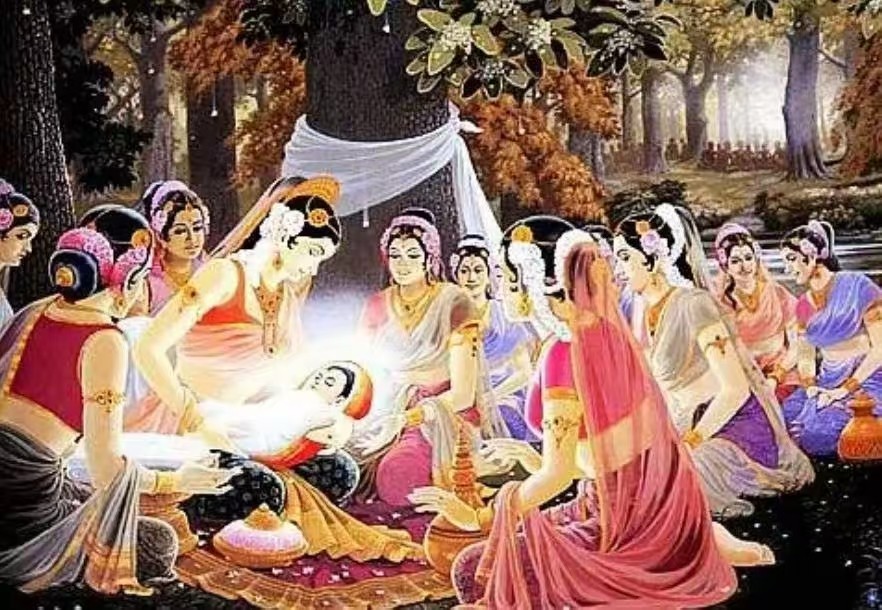

佛教的诞生,是一段充满哲思与觉醒的旅程。创立者释迦牟尼,生于古印度一个身份显赫的王族。他是刹帝利阶层的一员,地位仅次于婆罗门,享有富足的物质生活。

王宫的锦绣并未遮蔽他内心的思索。他目睹生老病死的痛苦,感受到人生的脆弱与无常。这些深刻的观察与思考,最终让他放弃荣华,走上修行之路。

释迦牟尼在菩提树下经历了漫长的冥想与觉悟,领悟了人类痛苦的根源在于执着与欲望。他提出放下执念、走向解脱的道路,并将这一觉悟传授给世人,为佛教的奠基开辟了方向。

释尊的思想如同清风般吹散迷雾,使追随者们找到生命的意义。尽管释迦牟尼本人未曾著书立说,但他的弟子将他的智慧编织成经文,成为佛教传承的基石。

佛教东传

佛教的传播并未止步于印度,而是沿着丝绸之路向东传至中国。东汉明帝夜梦金人,疑是西方神灵,于是派使者前往西域求取佛法。这一使命充满艰难险阻:翻越群山、穿越沙漠,他们带回佛经与佛像,使佛教在中国正式扎根。

汉明帝更是兴建白马寺,供奉佛像,并邀请高僧讲经布道。这座寺庙不仅成为佛教的发源地之一,更是中印文化交流的桥梁。

佛教与中华文化的交汇,不是一场简单的融合,而是一次深刻的蜕变。魏晋南北朝时期,战乱频繁,民众面对无常的现实充满困惑。

在此背景下,佛教以其慈悲救世的理念广受欢迎,成为迷茫中的精神依托。大批僧人投身于经文翻译与传播,佛教艺术在此期间也空前繁荣,无论是石窟雕像还是壁画,皆体现出佛教与华夏文化交织的魅力。

玄奘取经的壮丽历程

唐代,中国步入繁盛时期,但佛教却面临诸多挑战:经典翻译中存在误解,经义难以统一。此时,玄奘毅然决定前往佛教的发源地天竺寻求真经。

尽管当时朝廷禁止私自出境,他仍孤身一人踏上漫长的西行之路。这段旅程历时16年,途经荒漠、雪山与强盗出没的险地,但玄奘凭借坚定的信念完成了使命。

归国后,他投入19年译经工作,共译出佛典1335卷,将“南无阿弥陀佛”这句佛号的深意也传递给世人。他的取经故事更被后人改编为《西游记》,成为一部寓教于乐的文化经典。

“南无阿弥陀佛”的真正意义

“南无阿弥陀佛”一语源于梵文,“南无”意为“皈依”或“致敬”,正确读音应为“nāmó”。“阿弥陀佛”的发音则为“ēmítuófó”,并非多数人常念的“āmítuófó”。整句佛号表达了信徒对佛陀的归敬与信仰。

念诵这句佛号,不仅是一种信仰仪式,更是一种修行实践。佛教认为,通过专注地称念佛号,可以净化内心、累积功德,最终超越人世烦恼,通向极乐净土。

在世俗社会中,这句佛号也超越了宗教的范畴,成为一种象征性的心理慰藉——无论你是否信佛,当你面对困难时,它都能带来一种无形的安慰。

佛教的普度众生与文化影响

佛教的核心精神在于慈悲与觉悟,它强调人生的痛苦源于内心执念。通过修行,人们可以放下对物质与情感的过度依赖,从而获得内心的平和与自由。

佛教思想融入中国文化后,影响深远。因果业报的观念启发人们向善,而禅宗注重内在体验的思想,对中国哲学与艺术产生了持久的影响。

从古代石窟造像到现代影视剧中的佛教元素,佛教早已成为中国文化血脉的一部分。

“南无阿弥陀佛”这句佛号,不仅是佛教信仰的浓缩,更是人们心灵的归宿。它跨越宗教的界限,为无数人在迷茫与困境中指引方向。这正是佛教的魅力所在:它不仅解答生命的终极问题,还为现代人提供了一份宁静的依靠。

无论身处何境,念诵“南无阿弥陀佛”或许能让你找回那份久违的平静。