都是解决“民族分裂”,为什么俄罗斯对车臣下手那么狠?

都是解决“民族分裂”,为什么俄罗斯对车臣下手那么狠?

#记录我的2024#

鞑靼斯坦与车臣不仅都是俄联邦境内的自治共和国,还分别于1990年8月和11月提出过“主权独立”的要求,但结果却有着天壤之别。

简单地说,前者在与俄联邦中央展开谈判后,取得了一定的自主权;至于后者,旋即发展成了严重的政治危机并最终升级为了旷日持久的武装冲突,造成了灾难性的后果。

那么问题来了,鞑靼、车臣与俄罗斯,都有着什么样的“恩怨情仇”?都是闹“独立”,为什么车臣会付出如此惨烈的代价?我查阅了一些资料,接下来跟大家简单聊聊。

1)鞑靼与车臣的历史概述

长达三个多世纪的武力扩张,使得沙俄境内的民族构成极其复杂。

在国家的鼎盛时期,境内通行着180余种不同民族使用的语言,囊括了印欧、阿尔泰、乌拉尔以及伊利比亚高加索等多个语系。当然,周边民族与俄罗斯人也结下了不少旧怨。

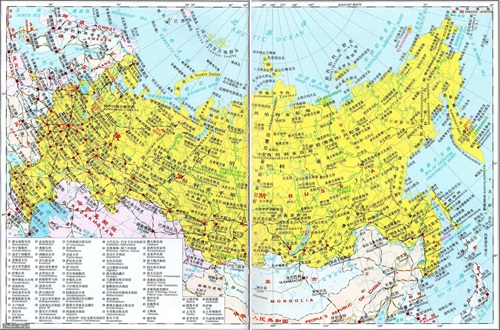

沙俄的扩张之路

十月革命后,新生的苏维埃政权颁布了《俄罗斯各民族权利宣言》,对“各民族享有的平等与自由发展权利”给予了充分保障,民族关系有了显著缓和。

遗憾的是,一定程度的政策失误还是显著加深了民族间的矛盾和仇恨情绪(拓展阅读:全面俄化的语言政策,真的能让苏联变得“牢不可破”吗?)。

进入80年代后半叶,伴随着民族冲突在现实利益中的发酵,独立与分裂的呼声此起彼伏(拓展阅读:理性讨论:为什么波罗的海三国,如此痛恨苏联?)。

苏联解体后,受到离心惯性的影响,一些俄罗斯内部的非俄族地区,也想走上所谓的“独立”之路。步履维艰的俄联邦中央,不得不面对风起云涌的分裂思潮。

伴随着红旗的降落,苏联成为了历史

1)鞑靼发展史

根据2021年的统计数据,全球的鞑靼人合计约650万,主要分布在俄联邦鞑靼斯坦共和国境内,部分居民散居于克里米亚、西伯利亚以及蒙古国等地,属于蒙古人种和欧罗巴人种的混合类型。

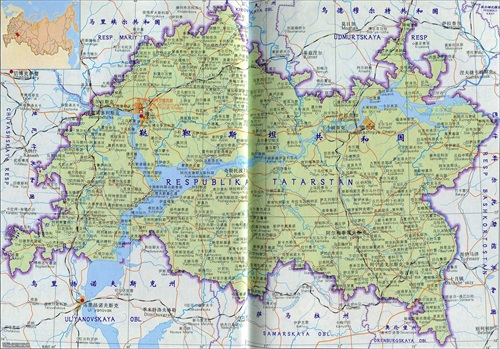

鞑靼斯坦共和国地图

“鞑靼”的民族构成极为复杂。早在3—4世纪,以匈人为首的一些游牧部落向西迁徙进入东欧。于是,不少突厥部落先后移居乌拉尔山脉和伏尔加河流域并接受了当地的“芬兰—乌戈尔语”各族的许多文化因素并实现了融合。

进入6世纪以后,伴随着突厥汗国的强势崛起(拓展阅读:一文概述:突厥汗国的前世今生),大批突厥部落涌向西伯利亚、乌拉尔和伏尔加河的森林和草原地带。

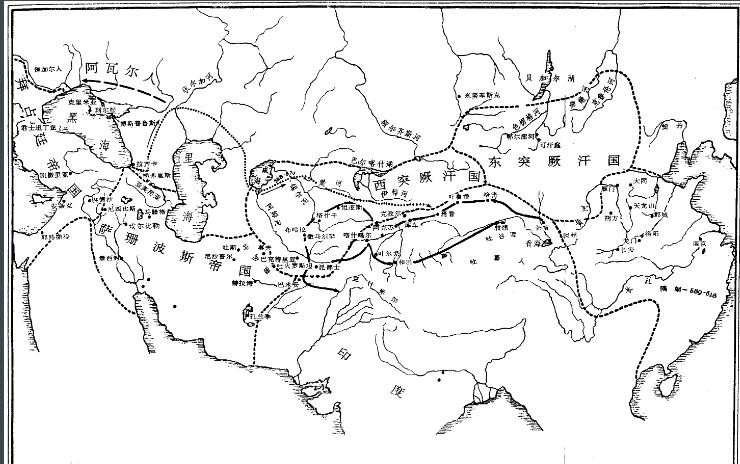

巅峰时期的突厥汗国疆域

1242年,完成了西征的拔都建立了金帐汗国。在巅峰时期,汗国疆域东抵额尔齐斯河西部,西至第聂伯河,南起巴尔喀什湖、里海、黑海,向北临近北极圈,囊括了北高加索及花剌子模北部和锡尔河下游的广大地区(拓展阅读:一文概述:什么是金帐汗国?)。

进入14世纪末,金帐汗国日趋衰微。到了15世纪中叶,先后分裂出了喀山汗国(1438—1552),克里米亚汗国(1443—1783),阿斯特拉罕汗国(1460—1566)、西伯利亚汗国(1460—1598)等多个独立国家,中央直辖的有限疆土被后世称为“大帐汗国”。

金帐汗国疆域

学界普遍认为,今天鞑靼斯坦境内鞑靼人的源流,多半与居于喀山汗国境内的鞑靼人有着一定渊源;至于喀山汗国鞑靼人的祖先,应该是“伏尔加—保加尔”人。

保加尔人原本居于中亚一带,后来西迁至黑海以北。7世纪时分成五部分,其中一部分北上到伏尔加河中游与卡马河流域一带。在金帐汗国时期,他们被称为“不里阿耳人”并逐渐实现了伊斯兰化。

分裂后的金帐汗国

1547年,伊凡四世加冕称沙皇。他不仅对中央和地方的行政、法律、财政、军队、宗教等领域,进行了大刀阔斧的改革,还先后征服了喀山、阿斯特拉罕与克里米亚三个汗国,将金帐汗国的大部分领土纳入到了自己的国家版图。

随着时间的推移,鞑靼人逐渐结合成统一的民族共同体。在16—19世纪的俄罗斯文献中,“鞑靼人”泛指居于沙俄境内的阿塞拜疆人以及北高加索、中亚、伏尔加河流域突厥语各族的统称(拓展阅读:对于被蒙古统治200余年的屈辱史,俄罗斯人都做出了怎样的评价?)。

伊凡四世(1530—1584)

十月革命后,鞑靼人于1920年5月27日建立了“鞑靼苏维埃社会主义自治共和国”。资料显示,他们先后在1936年和1977年要求将“自治共和国”升格为“加盟共和国”,但并未取得苏共中央的批准。

1985年,戈尔巴乔夫成为了新一代的苏联最高领导人。为了有效解决“老人政治”留下的烂摊子,他主动推进了一场艰难但充满了雄心壮志的全方位改革(拓展阅读:理智讨论:为什么戈尔巴乔夫无法成功挽救苏联?)。

遗憾的是,伴随着改革的持续深入,原本惨淡的局面不仅没有得到明显改善,苏共中央的权威也遭遇到了严峻挑战,各加盟共和国的党组织遭遇到了严重危机,逐渐失去了对地方局势的控制。

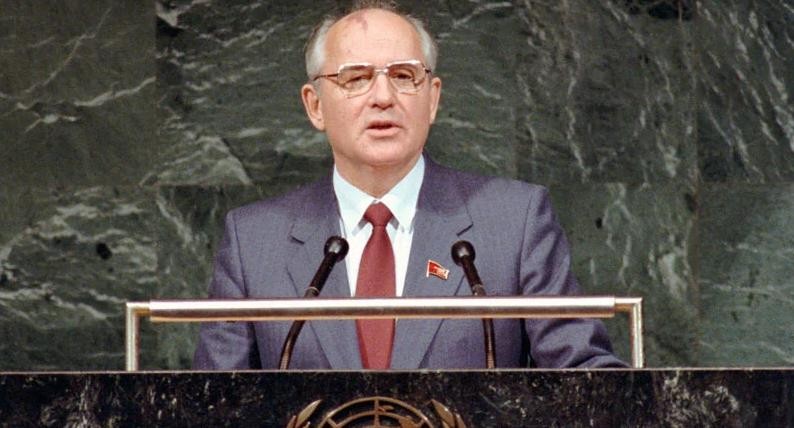

在联合国大会上演讲的戈尔巴乔夫

在这样的大背景下,1990年8月30日,鞑靼斯坦通过《国家主权宣言》,不仅改国名为“鞑靼斯坦共和国”,还希望脱离苏联和俄罗斯独立,宣布“除国防外的其他一切权利归共和国所有”。

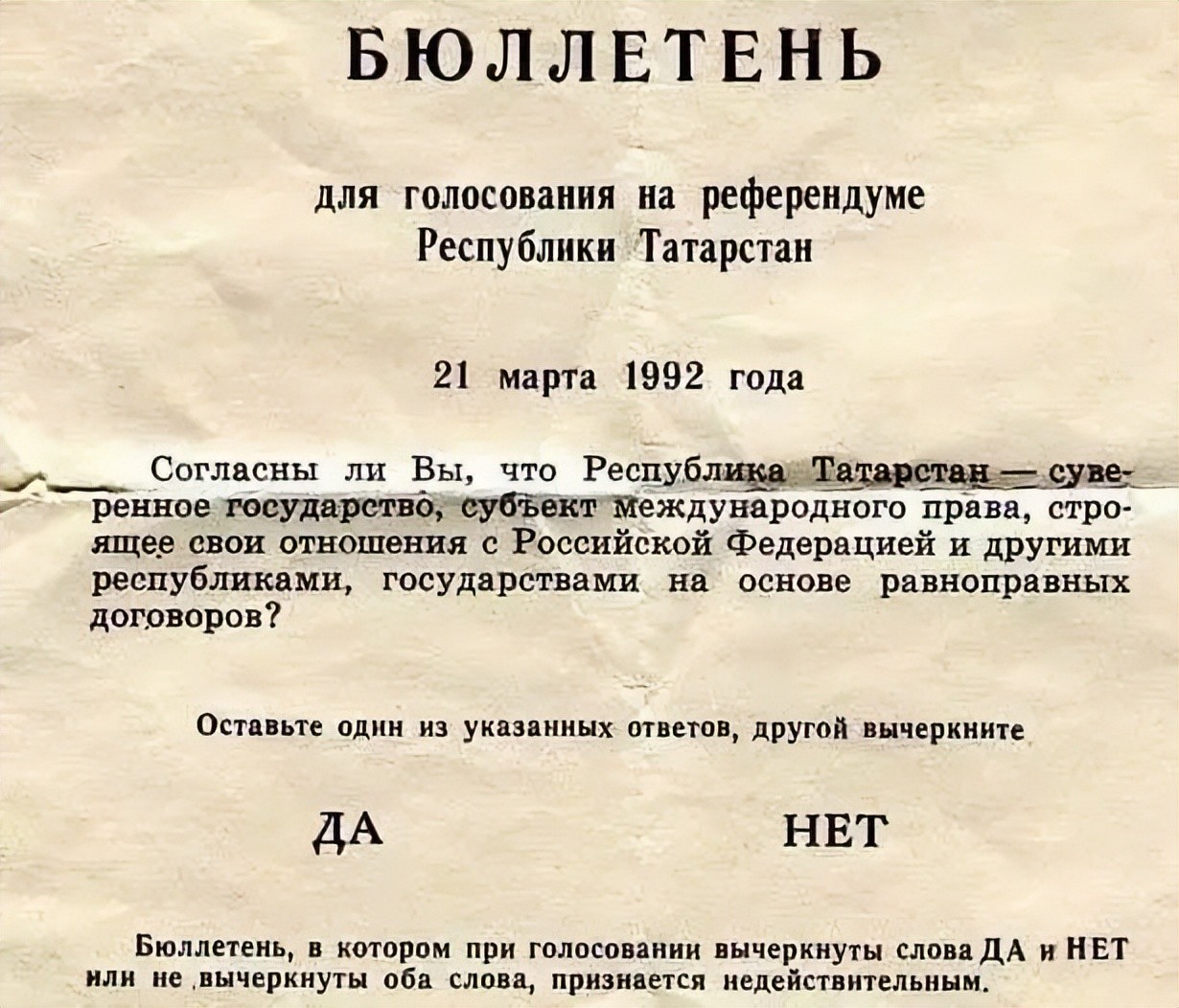

苏联解体后,鞑靼斯坦境内的分离主义势力膨胀。1992年3月,鞑靼斯坦当局就“国家地位”问题举行了全民公决。其中,占据共和国选民总数81.6%的选民参加了投票,61.4%选民投票赞成独立。

鞑靼斯坦独立公投

同年11月,鞑靼斯坦当局通过宪法,不仅对外宣称“自己是国际法主体并拥有主权”,还拒绝参加1993年12月的俄罗斯联邦议会选举。

但需要指出的是,在1993年针对俄罗斯联邦新宪法而举行的全民公决中,只有14%的鞑靼斯坦居民参加,由于不够法定人数,这次表决宣告无效。

与此同时,鞑靼斯坦当局与俄罗斯联邦开始了谈判。1994年2月,双方正式签订了双边条约与多个政府间协议,“鞑靼危机”正式宣告解除。

普京与鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫

2)车臣发展史

资料显示,车臣人与近亲印古什人都是北高加索地区古代居民的后裔,主要活动范围集中于当地的山区或高山区。

根据2020年的数据,车臣人合计有170余万人,主要居住在俄联邦车臣共和国境内,少量居住在中亚以及土耳其、沙特以及约旦等国家和地区。

车臣人自称纳赫乔人,属欧罗巴人种高加索类型,使用车臣语。学界认为,车臣语源于远古的胡里特—乌拉尔图语,因而被称为“活着的纳赫语”。

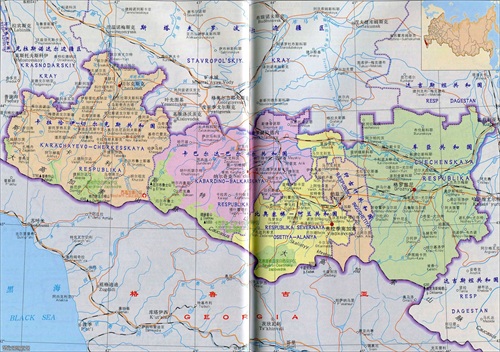

车臣共和国的大致位置

沙俄与车臣山民的接触,最早始于16世纪。为了击退鞑靼人的侵袭,沙俄希望能在高加索地区找到得力的合作对象;鉴于高加索地区的领主们也经常遭到鞑靼人的攻击。

于是,双方一拍即合,达成了“合作关系”。在这样的大背景下,第一批俄罗斯哥萨克移居到了捷列克河地区。

也就在这一时期,伊斯兰教开始传入车臣人的生活地域。到了18世纪末,车臣人基本上完成了伊斯兰化。

古画中的车臣人先民

在击败了拿破仑之后,沙皇亚历山大一世于1817年正式开启了针对北高加索地区的军事征服行动。1829年,高加索战争爆发。

为了抵抗沙俄军队,车臣、印古什、达吉斯坦等地的毛拉们联合了起来,共同推举加齐‧穆罕默德为伊玛目,创立了带有政教合一性质的国家——高加索伊玛目国(车臣尼亚)。

高加索伊玛目国的旗帜

全面战争开始后,双方互相攻伐,战争手段日渐激进和血腥。俄军在高加索战争的伤亡数以万计,付出了惨烈的代价;作为对比,他们也因一连串的战争罪行孕育出了车臣人对俄罗斯人的深仇大恨。

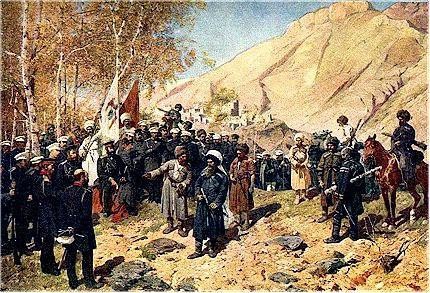

1845年,在伊玛目沙米尔的领导下,伊玛目国的疆域一度直抵沙俄本土,但很快就被后者击败。1859年,高加索伊玛目国灭亡。1860年,沙俄在车臣地区成立了捷列克州,使之正式成为了沙俄的一部分。

高加索战争主题绘作

1867年,因为不满沙俄推行的暴政,车臣境内再度爆发了大规模反俄起义。

1875年,就任捷列克州州长的亚历山大·帕夫诺维奇·斯维斯图诺夫率兵5000至车臣境内,对反俄势力展开了血腥报复,大批车臣人死于非命。

进入19世纪80年代以后,当地局势逐渐稳定,再未出现大规模的暴乱活动。

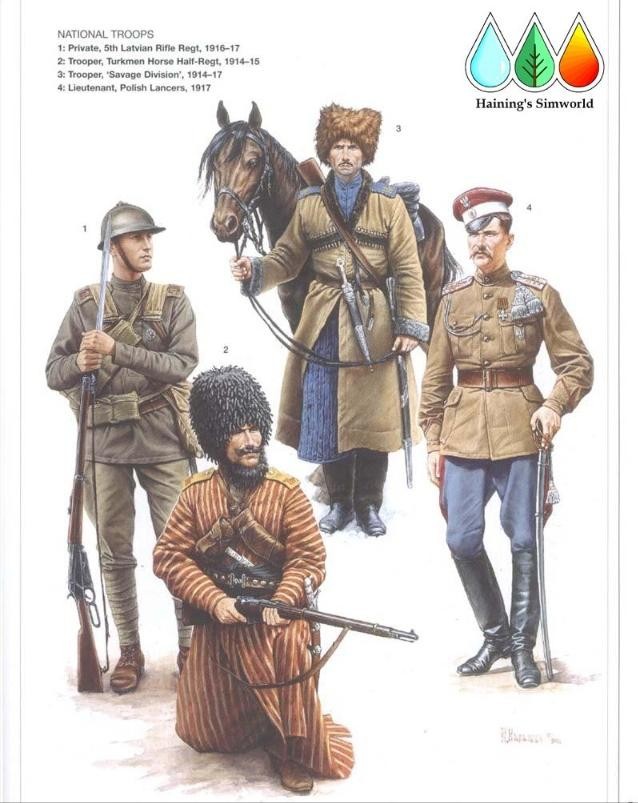

一战期间,由车臣人为主的“高加索土著混成骑兵师”,一直都是德奥两军的噩梦。

二月革命结束以后,高加索军团随之瓦解,士兵们返回了高加索的故乡,有的继续参加内战,有的成为了流寇。

图中的骑兵,即一战时期高加索军团所属“萨维奇师”的官兵形象

十月革命后,车臣曾经先后与北高加索其他民族一起建立了“山民共和国”等国家组织,但很快就被红军消灭。

1922年11月,成立了隶属于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国统辖的“车臣自治州;1934年1月,与印古什自治州合并为车臣—印古什自治州;1936年12月,斯大林将自治州“升格”为“车臣—印古什苏维埃社会主义自治共和国”。

车臣—印古什苏维埃自治共和国的国徽

二战爆发后,部分车臣人试图与德军合作谋求独立。鉴于此,苏共中央以“车臣人同德国侵略者合作”为由,不仅将几乎将境内的所有车臣人强行迁出了家园,还撤销了其“自治共和国”的地位。数据显示,至少38.7万车臣人被驱逐到中亚以及西伯利亚地区。

赫鲁晓夫上台后(拓展阅读:赫鲁晓夫主导的“去斯大林化”改革,为什么最终以失败告终?),车臣人与印古什人陆续被平反,车臣—印古什自治共和国㛑得以恢复,车臣人陆续回到了自己的家园。

不过,由斯大林定下的“车臣地区的最高地方领导人一定不能由车臣人担任”的规则,直到戈尔巴乔夫上台以后才被打破。

赫鲁晓夫

进入80年代末,苏联局势剧烈动荡(拓展阅读:一文概述:“东欧剧变”的前世今生),民族分离主义势力在高加索地区迅速膨胀。

1990年11月27日,车臣—印古什共和国最高苏维埃通过《国家主权宣言》并宣布“独立”,但一直没有采取任何实际措施。

1991年“八一九事件” 之后,以杜达耶夫为首的“车臣民族全民族代表大会”逐步夺取政权,加快了“独立”步伐。11月2日,当选总统的杜达耶夫签署第一号命令,宣布“从9月1日起,车臣为主权国家”。

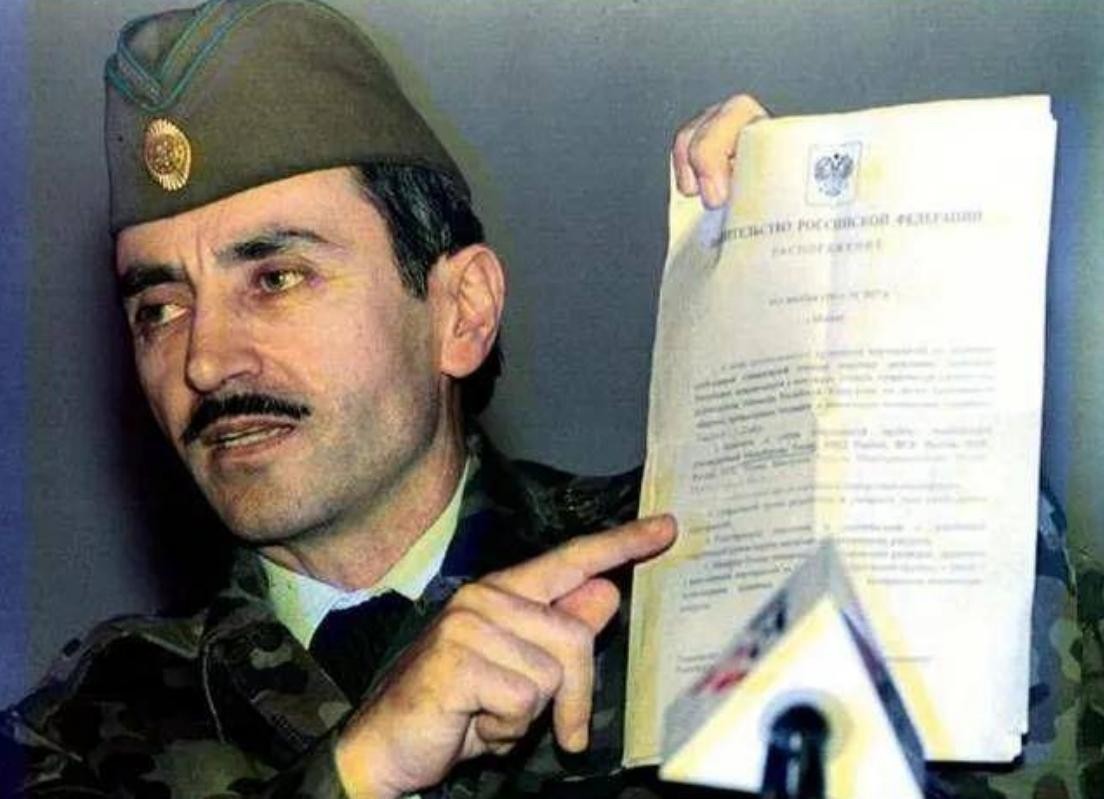

发言的杜达耶夫

1991年12月,苏联宣告解体。次年3月份,俄联邦签署了新的联邦条约,从法理上规定“俄罗斯建立起了新型联邦制国家”。不过,车臣当局并未在这份条约上签字。

3月12日,车臣共和国通过了自己的宪法,其中规定“车臣是独立的主权国家”。

在这一过程中,俄联邦政府一直与车臣当局进行着紧锣密鼓的谈判,但是没有取得任何结果。1994年12月,俄军兵分三路开进车臣境内。至此,第一次车臣战争爆发。

第一次车臣战争中的俄军官兵

2)为什么要宣布独立?

1989年5月,苏联第一次人民代表大会在莫斯科召开。与此同时,以波罗的海三国为首的各加盟国境内的分裂势力暗潮涌动。

伴随着苏联的解体,波罗的海三国、乌克兰以及中亚诸国分别走上了独立建国之路。

在这样的大背景下,以鞑靼斯坦与车臣为为首的俄联邦“自治共和国”,不可避免地开启了“独立尝试”。

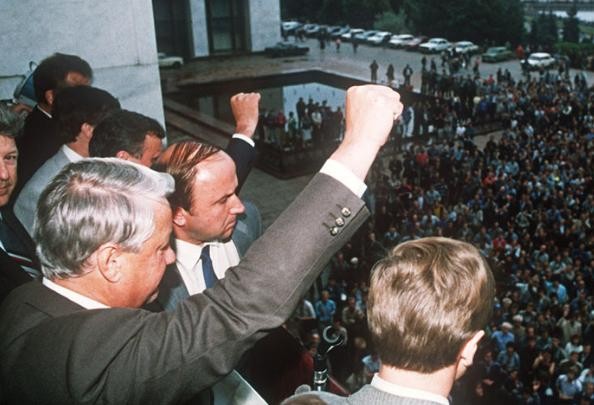

春风得意的叶利钦与他的支持者们

1)民族主义情绪的高涨

众所周知,戈尔巴乔夫主导的全方位改革,在很大程度上削弱了苏共中央在各加盟共和国境内的政治、安全、外交和经济等事务的话语权。随着时间的推移,整个国家陷入了近乎分崩离析的局面。

戈尔巴乔夫与叶利钦

可即便如此,戈尔巴乔夫不仅没有采取果断措施加以制止,反而幻想通过新联盟条约来巩固“民族团结”。他先后三次提出的新的联盟条约草案,做出的让步一次比一次多。

比如为了突出各加盟国的“主权”,不仅想将国名中的“社会主义”和“苏维埃”删去,甚至还在新宪法中规定,“未来的国家是邦联而不是联邦”。

其结果就是,各加盟国境内的民众的民族主义意识普遍高涨,“主权独立”之风迅起。

1991年12月25日,戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统一职

苏联解体后,车臣人和鞑靼人当中的一些民族精英们,一如既往地打着民族主义的口号,大肆宣传狭隘民族主义思想,极力主张改写本民族历史,以满足他们的政治需要。

一些鞑靼知识分子不仅认为,“除了在1917—1922年之间以外,鞑靼人在很长的历史时期内都拥有自己的主权国家,鞑靼人的国家也从来就没有被从法律上废除过”,还将“从喀山汗国被沙俄征服直至20世纪初期”视为“鞑靼民族历史上最黑暗的时期”。

“伊凡四世征服喀山汗国”

1996年,多位鞑靼知识分子向时任鞑靼斯坦共和国总统沙伊米耶夫递交了一封联名信。

他们在信中声称,“没有按照国际标准写成的历史,鞑靼的主权将有害无益。这是一条通向封闭和丧失争取现实主权方面成就的道路。”

后来,沙伊米耶夫如是评价说:

在当时,我们并不能禁止人们提出这样的要求,因为我们是从公开性开始搞改革的,必须让人们把想说的话说出来。

人们回忆起我们世代相传的历史遗产,回忆起我们在历史上曾有过的强大国家。当允许说话的时候,人们首先要说的是要求彻底独立。禁止这种行动,是不被允许的,但是必须对群众的呼声做出正确的回答。

图中的左一为沙伊米耶夫

与鞑靼斯坦类似,进入20世纪80年代后半叶,车臣地区也出现了“历史热”。其中,以高加索战争为代表的涉及车臣历史、语言、宗教、文化等题材的出版物大受欢迎。

与此同时,关于1944年苏联当局流放车臣人的历史事实也被广泛公开讨论。

在这样的大背景下,一些政客和宗教领袖们借机大肆宣传狭隘民族主义思想,使得车臣境内充斥着铺天盖地的反俄宣传(拓展阅读:理性讨论:为什么乌兹别克斯坦大力推行“去俄化”?)。

比如分离主义组织“高加索民族邦联”的领导人索斯兰别科夫,不仅公开宣称“俄罗斯人是劣等人”,还号召所有车臣人“不要让俄罗斯人的笑声和歌声在山民的大地上回响”。

反映高加索战争的主题绘作

2)物质基础的支撑

需要指出的是,在苏联时期,鞑靼斯坦就是经济比较发达的自治共和国之一。展开来说,这里拥有着丰富的自然资源,盛产石油、天然气、煤炭、泥炭、陶土、石膏、铬等资源,生产总值相当于波罗的海三国的总和。

位于鞑靼斯坦境内的罗马什金油田

得益于丰富的矿藏资源,鞑靼斯坦的工业比较发达,部门也非常齐全,涵盖了石油开采、石油加工、化工、机械制造、飞机制造、直升机制造、电力业、燃料业等众多领域,具备着很强的竞争力。

除此之外,当地的农业、畜牧业以及外贸行业也都具备着很强的竞争力。数据显示,1995年的外贸额为22亿美元,顺差近3亿美元。

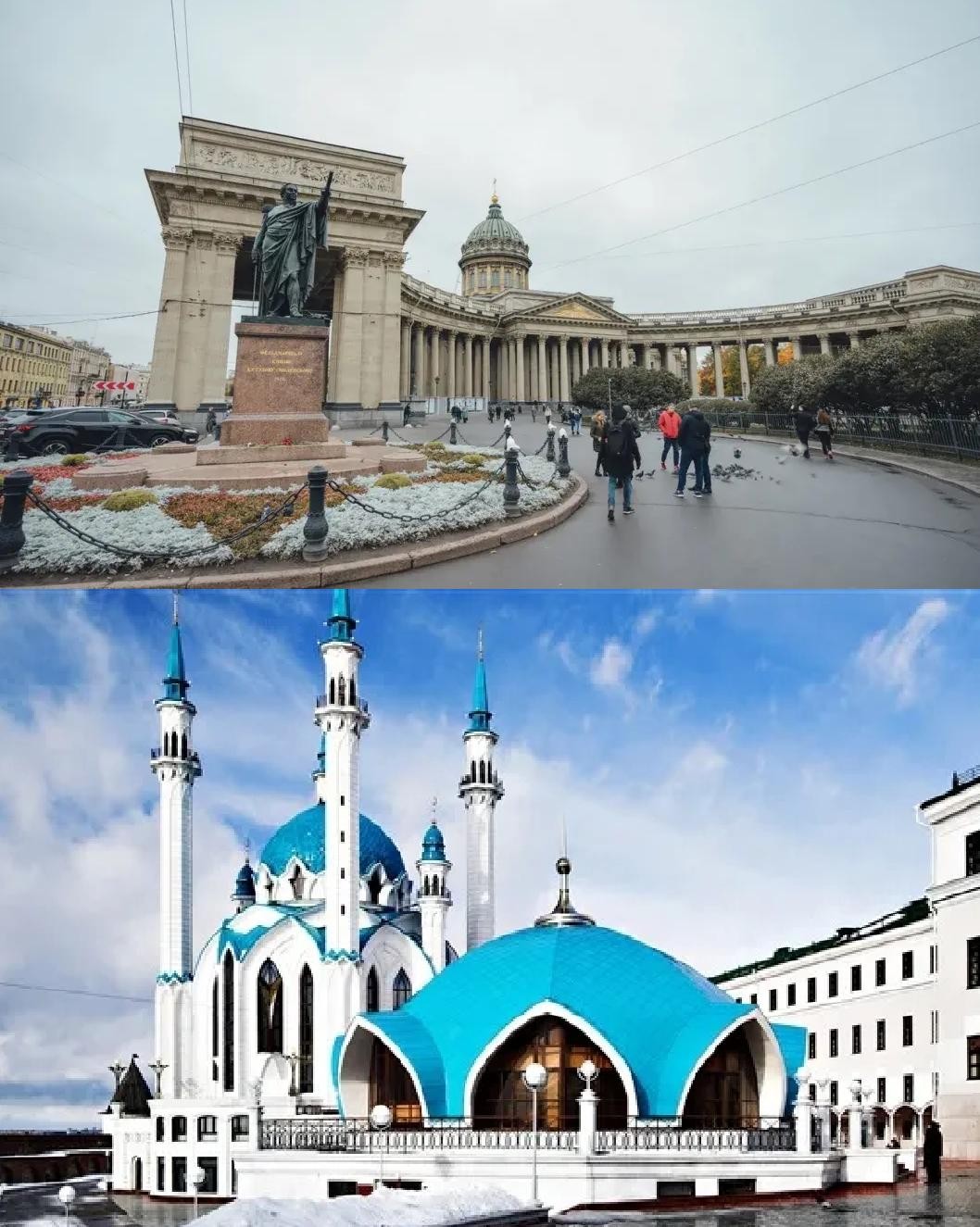

喀山风光

与鞑靼斯坦一样,车臣境内也蕴藏着大量的石油资源。鉴于西伯利亚等地的石油含硫量太高,必须使用车臣的石油进行中和后才具备出口价值。

因此,不仅石油开采与加工业在当地有着极其重要的地位,包括田吉兹等在内的著名油气田以及很多油气管道都在车臣境内。

得益于苏联的政策,车臣的经济发展速度很快,用较短的时间就初步建立了较为完备的工农业体系。

与此同时,当地居民的文化水平也有了显著提高,受教育的人口从1920年的0.8%上升为1940年的85%。

车臣首府格罗兹尼组图

实际上,俄罗斯的很多政界、军界、商界、学术界的显赫的人士都出身于车臣民族。

比如空军少将杜达耶夫,苏联最高苏维埃代表、苏联石油化工部部长萨兰别克·哈吉耶夫教授,俄罗斯联邦最高苏维埃主席鲁斯兰·哈斯布拉托夫等。

一言概之,直到苏联解体前夕,无论是鞑靼人还是车臣人,都处在一个发展较为平稳的时期。

但是,在极端民族主义泛滥的时代背景下,一些政治家和所谓的民族精英们,把两个共和国的自然资源和经济实力当成了实现自己政治野心的“后盾”。

苏联解体初期,一脸茫然的俄罗斯人

3)政治家的斡旋筹码

值得注意的是,鞑靼斯坦当局提出的“主权要求”,首先得到了“极端反苏”的叶利钦的大力支持。

1990年,时任俄联邦总统的叶利钦不仅亲自访问了鞑靼斯坦,还在公开场合中表示:“我认为鞑靼人民有权决定自己需要何种形式的自治,你们想要多少主权就可以拿多少!”

叶利钦

除了鞑靼斯坦之外,对于车臣当局提出的主权要求,叶利钦最初的态度也是完全支持的。鉴于此,向来支持戈尔巴乔夫的车臣—印古什共和国领导人多库·扎夫加耶夫迅速倒向了叶利钦的阵营。

不过,“独立”的车臣,显然不符合俄联邦政府的根本利益。因此在苏联解体前夕,叶利钦对车臣的态度就已经发生了很大的扭转。

比如在1991年11月,车臣当局在宣布“独立”后,叶利钦在第一时间就宣布“决定在车臣实行紧急状态”。值得玩味的是,这一行动居然没有得到戈尔巴乔夫的支持。

有学者认为,正是戈尔巴乔夫的“消极”态度,促使叶利钦迅速与其他几个加盟共和国领导人共同签署了《别洛韦日协议》。

俄白乌三国元首签署“别洛韦日协议”

3)鞑靼危机的迅速解除

1993年10月,叶利钦下令军队包围并炮轰了俄联邦最高苏维埃所在的议会大楼,以武力强行解散了俄联邦最高苏维埃,结束了俄联邦两个权力中心并存的局面。

12月12日,俄联邦再度以全民公决形式通过了新宪法。新宪法不仅将“建立完整的俄罗斯联邦、统一的俄罗斯”原则纳入其中,还明确了“联邦不是邦联也不是共同体,而是共和制民主联邦的法治国家”,删除了“各共和国享有主权”的相关规定。

在联邦政局趋向稳定、新宪法满足联邦主体部分利益要求的情况下,俄罗斯境内的分立主义活动开始收敛。

“炮打白宫”事件

1)为什么鞑靼人没有“动武”?

用发展的眼光看,鞑靼斯坦之所以一再强调“独立”,本质上就是想为自己赢得更大的发展空间,并未有什么极端复仇色彩。更何况,鞑靼人也很难实现严格意义上的“事实独立”。

位于鞑靼斯坦首府喀山的克里姆林宫

首先,鞑靼斯坦不仅身处俄罗斯腹地,周边的巴什基尔、楚瓦什、马里以及乌德穆尔特等共和国的主体民族,与自己在宗教、语言、文化等各方面都有着非常大的差异,没有什么可以依恃的背景。这就意味着,实现“事实独立”就是“不可能完成的任务”。

其次,鞑靼斯坦与莫斯科的空间距离较近,不仅对外贸易与外交联系都要依赖俄罗斯,也更利于俄联邦中央对其进行监管。

因此,在得知鞑靼斯坦意欲“寻求独立”后,俄联邦第一时间就采取了停止资金输入,切断进出口贸易,缩减国家对其的信贷份额等举措,迅速卡住了鞑靼人的“脖子”。

鞑靼斯坦所处位置

第三,从民族构成来看,鞑靼斯坦境内的鞑靼人与俄罗斯人的人口比例基本上处在“五五开”的状态。根据1994年的数据,鞑靼斯坦境内的鞑靼人占比为48.5%,俄罗斯人为43.3%。

因此,尽管当局提出了“主权独立”的要求,但不仅从未展现出与俄联邦进行“决一死战”的态度,还严令禁止境内建立任何“反俄”武装、防止武器流入,一再呼吁以和平方式解决争端。

直到今天,鞑靼人与俄罗斯人依然是鞑靼斯坦境内的两大“人口主体民族”。

数据显示,2000年,鞑靼人占比为51.3 %,俄罗斯人占比为41%;等到了2017年,鞑靼人的比例52.9%,俄罗斯人35.9%,即其他少数民族的占比有了些许提升,但鞑靼人的占比几乎没什么显著变化。

鞑靼斯坦首府喀山

第四,尽管鞑靼人也多数信仰伊斯兰教,但一直没有借助宗教来实现自己的民族认同。

现实情况是,尽管最高领导人沙伊米耶夫曾经亲自前往沙特朝圣,但一直与激进的宗教和政治派别保持着距离。

根据1994年的数据,尽管在鞑靼人中有86%的城市人口和66.6%乡村人口自称是穆斯林,但依旧有不少鞑靼人信仰着东正教(拓展阅读:读书笔记:什么是俄罗斯东正教?)。

实际上,在当局修复喀山汗国时期的清真寺的同时,也同时重建了东正教布拉格维申斯基教堂,旨在安抚鞑靼人与俄罗斯人的宗教感情。

另外,鞑靼斯坦当局在宣布“独立”之后,不仅规定“鞑靼语和俄语都是官方语言”,还宣布“鞑靼公民允许拥有俄罗斯联邦的国籍”,旨在安抚境内的俄罗斯族居民。

位于喀山的喀山大教堂(上)与库尔谢里夫清真寺(下)

第五,鞑靼斯坦当局一直没有进行激进的私有化改革。因此,在整个俄罗斯遭遇社会灾难的时候,当地的经济水平并未出现断崖式下降。

另外,当地居民的素质比较整齐划一且普遍较高。1981年时的城市人口占比为65%;1989年时达到了73.3%。这就意味着,发动战争并不符合当地居民的根本利益。

2)鞑靼争端的迅速解决

进入1994年以后,车臣与俄联邦中央的关系持续恶化。为了稳定国家局势,针对鞑靼斯坦当局提出的“主权国家和国际法地位”的诉求,俄联邦中央做出了巨大让步。

俄罗斯国家杜马

2月15日,双方共同签署了《俄罗斯联邦国家权力机关与鞑靼斯坦国家权力机关之间关于划分管辖范围和相互授权的条约》以及12个政府间协议,内容涵盖了环保、高等教育、经济合作、关税、国防工业、石油和石化产品的运输等几乎所有的问题。

条约规定,鞑靼斯坦是一个拥有主权的国家,是国际法主体,与俄联邦是平等的关系;同时,鞑靼斯坦还是俄联邦的一个地区,一个行政主体;俄联邦认可了鞑靼斯坦具有一些极其重要的权利,如最高法院有权赦免犯人,具备与外国和国际组织建立经贸关系、政治关系和签订协议等权力。

今天的喀山

一言概之,这份条约给予了鞑靼斯坦超出了俄联邦宪法规定的权力,成为了具有特殊地位和特权的国家,获得了巨大实惠和发展空间。

因此,这份条约得到了鞑靼斯坦各界人士的广泛认可。至此,鞑靼危机得到和平解决。

在这以后,俄联邦中央分别与分裂倾向较为严重的巴什科尔托斯坦共和国、卡巴尔达-巴尔卡尔、北奥塞梯、加里宁格勒等多州签订了与之类似的条约,最终形成了一种“宪法—条约联合”管理模式。

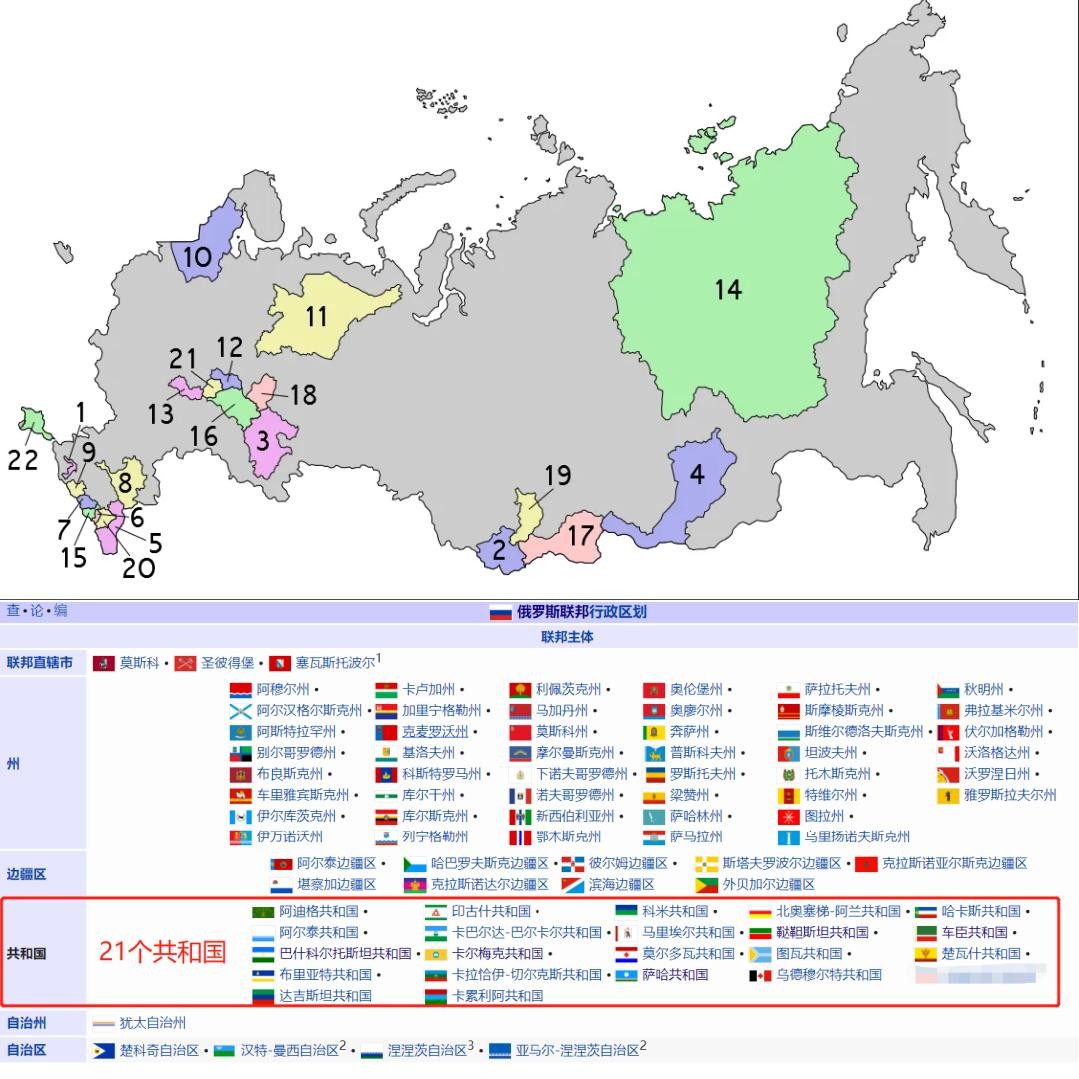

俄罗斯境内自治共和国分布

4)车臣危机的爆发与解决

与鞑靼危机相比,车臣问题的解决就复杂和艰难得多。因为这样那样的原因,车臣危机最终导致俄联邦政府与车臣分离武装之间发生了两次车臣战争。

战争不仅给车臣百姓的生活带来了灾难,也给俄罗斯的社会经济发展带来了消极后果,社会秩序变得动荡不安。

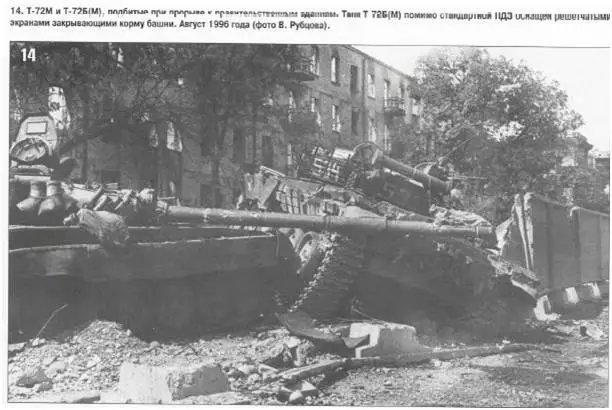

车臣战争中被击毁的俄军装甲部队

1)为什么会爆发车臣战争?

当政治协商和综合协调均无法取得效果时,军事打击将会成为反对民族分裂不可替代的手段。之所以爆发车臣战争,原因主要有以下几点。

首先,车臣位于俄罗斯南部边疆,通过车臣可以与外高加索三国以及整个西亚和中东等地区进行经济贸易往来。

倘若车臣真的实现了独立,恐怕整个北高加索将会步其后尘,即整个高加索地区就将全部摆脱俄罗斯的控制。

车臣所处的地理位置

众所周知,南部边疆向来都是俄罗斯的“软腹部”,倘若俄罗斯从这一地区退出,土耳其、伊朗甚至北约等地缘竞争对手就会趁虚而入,极大地削弱其战略地位(拓展阅读:理智讨论:奥斯曼帝国为何难以摆脱被列强肢解和瓜分的命运?)。

更何况,车臣盛产石油,一直是俄罗斯石油出口、换取外汇的重要来源。

数据显示,在苏联解体初期,俄罗斯每年从车臣的石油出口中就可以得到20亿美元的外汇收入。对于当时经济比较羸弱的俄罗斯而言,给予车臣以较高的自治地位是不符合实际利益的。

今天的车臣格罗兹尼,已然一片祥和

其次,车臣乃至整个北高加索地区,一直就是人多地少之地。

早在苏联时期,就有大量的当地人赶赴中亚和俄罗斯腹地打工。苏联解体后,这些官宣独立的前加盟国提高了外来打工者的门槛,当地人的收入有了显著下降。

值得一提的是,过于激进的私有化改革导致许多当地人失去了土地或工作,使得社会日趋动荡不安。

资料显示,截至1994年底,车臣的失业率达到90%以上。在这种情况下,不少车臣人为了维持生计,主动拿起武器加入到了车臣分离武装。

老照片中的车臣武装分子

第三,伴随着戈尔巴乔夫的民主化改革的持续深入,部分边疆地区呈现出了一定的“伊斯兰化”的趋势。

由于俄罗斯对车臣的压力增大,使得伊斯兰原教旨主义和极端主义势力在车臣迅速发展(拓展阅读:千里佛国的最终倒掉:西域地区的伊斯兰化,是纯属偶然吗?)

另外,车臣领导人为了争夺政治资源,也大肆利用所谓的“瓦哈比派”思想,对外表现出了极为激进的做派,意图获得伊斯兰极端势力的支持。

第四,车臣人与俄罗斯人有着长达百年的“恩怨史”。前面提到,从高加索战争结束(1864)到斯大林时期,车臣人的反抗活动几乎从来没有停止过。

再加上苏共中央在对待车臣人的政策方面犯下的许多错误,使得双方的隔阂越拉越深。因此,车臣追求“独立”的意志极为坚决。

老照片中的车臣武装分子

第五,车臣境内的经济和文化发展很不平衡。首府格罗兹尼尽管是北高加索地区的大城市之一,经济和文化水平较为发达,居民受教育程度很高。

但需要指出的是,车臣人中的绝大多数是生活在山区、平原和城市郊区的农业人口,他们的生活水准普遍一般且受文化程度相对较低;作为对比,恰恰是这些人对车臣的政治生活影响重大,也是容易被蛊惑的有生力量。

第六,从民族占比看,车臣境内的车臣人占据着绝对优势。

根据1991年1月的数据显示,车臣共和国人口为1270429人,其中车臣人734501人,接近总人口的58%;作为对比,俄罗斯人为293771人,还不到总人口的25%。

再加上车臣人的反俄情绪,使得原本居于当地的大批俄语居民离开了车臣。

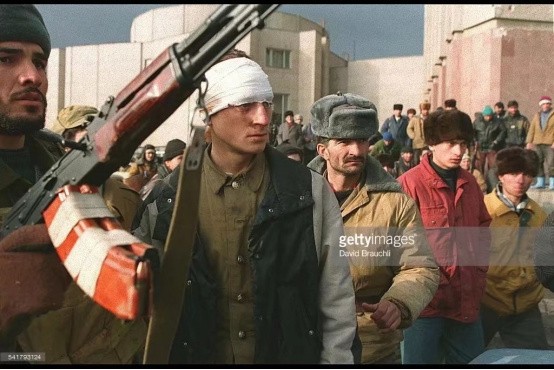

车臣战争爆发后的车臣民众

第七,车臣分离势力走向前台时,已经建立起自己的武装力量。到1992年,车臣的分裂势力麾下拥有了1.5万人规模的军队以及数量与之相仿的民兵。

当俄联邦打算在车臣实行紧急状态的时候,许多当地居民纷纷表示会不惜一切代价,来捍卫自己的“独立地位”。

一言概之,正因为拥有如此规模的武装力量和“民心支持”,才使得车臣领导人敢于进行政治豪赌。其结果就是,车臣人付出了极为惨重的代价。

车臣武装分子,大部分还穿着库存的苏联军服,没有佩戴标志

2)车臣战争的惨烈代价

为了解决车臣问题,俄议会于1994年12月8日通过了《关于车臣共和国的局势》,决定采取军事措施恢复车臣地区的正常社会秩序。

12月11日, 俄军兵分三路开进车臣境内,第一次车臣战争爆发。

车臣战争中的俄军士兵在进行巷战

数年的政治动荡,极大折损了俄军战斗力,从高层到基层一系列的战术错误导致俄军损失惨重。

根据官方给到的数字,截至战争结束的1996年8月,俄军死亡人数为3826人,伤者17892人,另有1906人失踪。

作为对比,车臣人也付出了极为惨重的代价。战争不仅造成了超过10万平民的死亡,当地大量设施也遭到了严重破坏。

第二次车臣战争中的俄军官兵

尽管1995年的布琼诺夫斯克事件与1996年基兹利亚尔恐怖事件的爆发,使得车臣战争开始朝着有利于俄联邦的方向发展。

然而,为了争取连任,叶利钦于1996年3月31日突然宣布结束车臣战争。8月31日,双方签订《哈萨维尤尔特协议》,决定“将车臣的政治地位问题,延迟至2001年12月31日后解决”。

这就意味着,尽管车臣反政府武装遭到了重创,最高领导人杜达耶夫也被炸死,但是俄军在苦战一年之后不得不无功而返。

在此后的3年间,尽管车臣依然在名义上是俄罗斯共同体的其中一员,但实质上已经实现了事实独立。

资料显示,在这一时期,车臣地区的贩毒、走私、绑架、洗钱等犯罪行为不断,车臣问题变得更加复杂。

1997年,叶利钦(右)与时任车臣领导人马斯哈多夫

1999年8月7日,车臣武装袭扰达吉斯坦并对俄军发起了攻击,北高加索地区陷入动荡。鉴于此,俄联邦决定再一次采取军事行动,决心在北高加索反恐行动中彻底解决车臣民族分裂问题。

8月13日,时任代总理普京宣布“正式开始对车臣恐怖分子进行反击”。

为了获取国际舆论的支持,俄罗斯时任外长伊万诺夫在渥太华八国外交部部长预备会的发言中指出:“国际恐怖主义是对国际社会的危险挑战,应当集体采取紧急措施,遏止恐怖主义蔓延。”

亲临车臣前线的普京

在8—9月期间,俄军对达吉斯坦境内车臣武装进行了大规模空袭,并通过“固边”行动加强了驻守周边斯塔夫罗波尔边疆区,通过定点信息站侦破和排除打击恐怖分子窝点,旨在避免无辜伤亡。

进入10月份以后,俄军从达吉斯坦、印古什、斯塔夫罗波尔三个方向挺进车臣,第二次车臣战争正式开始。充分吸取了教训的俄军,第一时间就封锁了车臣边境并控制了车臣的大部分地区。

第二次车臣战争中的俄军官兵

10月10日,时任车臣领导人马斯哈多夫发出停战请求,并利用《哈萨维尤尔特协议》意图胁迫俄联邦当局。

对此,普京不仅声明《哈萨维尤尔特协议》是个错误,并指出“俄联邦的最终目标是不惜任何手段全面歼灭车臣境内的所有非法武装,使之不复存在,绝不与恐怖分子谈判。”

用发展的眼光看,普京“绝不让步”的强硬态度主导了战争方向。

根据俄武装力量总参谋部的资料,从1999年10月1日到2001年2月1日,第二次车臣战争造成俄军阵亡2728人,受伤7971人;作为对比,俄军消灭了近2万名车臣武装人员。

学界认为,第二次车臣战争不仅是俄联邦最大规模的反恐行动,也是一场“没有宣布结束日的战争”。

战后的断壁残垣

3)小结

2001年1月22日,普京宣布俄军从车臣全面撤军(拓展阅读:一文概述:普京是如何重塑“卫国战争史观”的?)。

可即便如此,大约由1.5万人组成、配备有现代化战斗技术装备的第42摩托化步兵师以及隶属内务部的一个大约5千人组成的合成旅,一直驻守在车臣境内,旨在保持常态化的反恐行动法律管制(KTO),这一行动直至2009年4月才宣告取缔。

军事打击占据优势后,俄联邦中央不仅敦促车臣当局完善其法律制度并举行全民公决,重新修订车臣法律,依法通过民选建立政权,使之走向法治道路。

依据联邦宪法及车臣地方法规,“车臣属于俄联邦不可分割的一部分,但在联邦范围内享有最大自主权”,成功将车臣的政治地位以法律形式明确下来。

不过话说回来,对普京“忠诚”与和对俄罗斯“忠诚”,完全是两回事

5)尾声

总而言之,多民族国家的民族问题,里面涉及了政治、历史、文化与宗教等多重因素的影响,绝不能“快刀斩乱麻”(拓展阅读:为什么革命党人,一再宣扬“满洲非中国”与“中国亡于满洲”?)。

当危机初起时,首当其冲就是选择以政治手段加以化解,在危机初起时迅速将其稳住,以最低程度的代价将之解决。

最后想说的是,在和平与发展为世界主流的当下,挑唆和煽动混乱的势力,最终只会被丢入历史的垃圾桶,被所有人唾弃。