食在锡伯,万字长文深度解析锡伯族美食背后的历史与文化

食在锡伯,万字长文深度解析锡伯族美食背后的历史与文化

1

传统食物与民族介绍、民族历史、神话起源

锡伯族分布概况

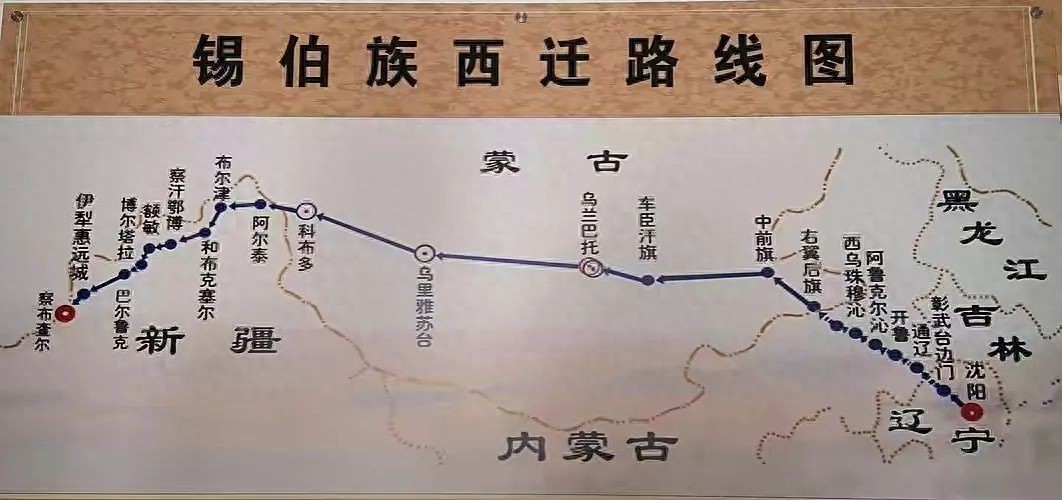

锡伯族是我国少数民族中历史悠久的古老民族。锡伯族原居东北地区,乾隆年间清廷征调部分锡伯族西迁至新疆以充实当地。今锡伯族多数居住在辽宁省(70.2%)和新疆察布查尔锡伯自治县和霍城、巩留等县,在东北的沈阳、东港、开原、义县、北镇、新民、凤城、扶余、内蒙东部以及黑龙江省的嫩江流域有散居。

《锡伯族西迁线路图》来源:百度图片

关于锡伯族的族源,占主流的是鲜卑说 ,女真说,持女真说的学者还具体指出锡伯族源于女真瓜尔佳氏苏完部 ,此外,也有学者认为,锡伯族最早起源于高车人色古尔氏,发源于贝加尔湖南部的苏古尔湖,公元429年,北魏太武帝远征高车后,始迁嫩江流域。

锡伯族白图腾

远古时代的神秘传说:在锡伯族民间传说中说,锡伯族先民——鲜卑,古时南迁时,在鲜卑山(今大兴安岭)中迷失了方向,被困在山里。后来,有一种神兽在前引路乃得出山,才来到南方大泽(呼伦贝尔草原)。这种兽,状如虎而五爪,文如狸而色青,大如狗而迅走。锡伯族保留有供奉“鲜卑兽”(瑞兽)的习俗。将绘制的兽形图案,挂在住室西或北墙上,久而久之就成为锡伯族标志性图案。

《锡伯族神兽图腾“瑞兽”》摄影:刘嘉琪

锡伯族神话

(1)动物神话:

在《中国少数民族宗教神话辞典》中,收录了一条关于天神造大地的锡伯族自然神话,这则神话讲述了天神造大地与造人的传奇故事。天神每年向人间大地撒下雪白的面粉,供人类食用,使其繁衍。后来,一心想吞吃太阳和月亮而被天神贬到人间的天狗悄悄回到天宫,向天神告发:由于有天神撒下的面粉吃,人类开始变得懒惰了。天神闻听大怒,变下面粉为下雪,并且奖励天狗先吃饭,惩罚人类后吃饭。天狗乐得忘平所以,在返回人间时不小心跌了一跤,把天神交代的狗先吃饭人后吃饭的天训给遗忘了,于是在向人类传达时,把天训错误地传达为狗后吃饭人先吃饭。从那以后,狗就只能吃人类的剩饭了。

虽然在神话中有贬低狗的形象,但在现实生活中锡伯族人与狗的关系还是非常好的,由于锡伯族发源于游牧民族。对于锡伯族人来说,狗是一种劳动力和忠实的伙伴,是很重要的存在。平时它为锡伯家庭看门望户,防止盗贼窜入;当孩子们进山时,它能保护小主人的安全;当放牧时几条猎狗可保护上百只的羊群;当夫妇共同上山打猎时,把孩子放在摇车里,留一只狗在下面守护,然后大人带着其它的狗去打猎,这时狗又是猎人的左膀右臂,帮助猎人捕获猎物。

正是因为猎狗忠实的为主人终生服务,永不变心,锡伯族有一句谚语为“狗不嫌家贫”。所以锡伯族对狗是很爱惜的,锡伯族把它当做伙伴和朋友。民族习惯绝对不能杀狗和食狗肉,也不能扒狗皮,做褥子、袜子等,也不允许戴狗皮帽子,所以狗病死了都是挖坑埋掉。这种传统风俗,在锡伯村仍严格延续,如有外族与本民族结亲移居村内。必须尊重锡伯族的习惯,不能杀狗、吃狗肉和用狗皮,否则将驱逐出村。

锡伯族神话中还有关于大地是如何形成和地震是如何发生的故事,故事是这样描述的:大地下面有一头力大无比的神牛,神牛用头上的一支角来支撑着大地。为了使其平稳,当一支角撑累了神牛就换另一支角来支撑:在用角交换着支撑大地时由神牛用力不均,从而引发了地震。这一则神话,比较幼稚而形象地说明了大地发生地震的原因,展示了锡伯族先民对于宇审形成以及地震现象的天真想象和丰富联想。神话表现出的崇拜牛思想倾向性,反映出该神话在代代口传的过程中已注入了农耕文明阶段崇拜牛的文化内涵。

(2)人物神话:

锡伯族中有关于女祖先神的神话,这位女祖先神就是喜利妈妈。喜利妈妈,或叫子嗣神,是庇佑锡伯族人口兴旺和家庭平安的女祖先神,也是锡伯族崇拜的最主要的祖先神,她主管传宗接代,子孙繁衍,保佑子孙兴旺。对女祖先神的崇拜是锡伯族最古老的宗教信仰之一,在东北地区广泛流传着关于喜利妈妈的故事。

传说在远古的时候,锡伯族部落的男人们全部出动去围猎,只留下一位名叫喜利的姑娘,照看老人和儿童。围猎人一去不归,喜利姑娘凭借着勇敢和智慧,战胜各种困难,消灭了旱魔,保护了老人和孩子,并把孩子们抚养成人,给他们组成了家庭,锡伯族部落从此繁衍兴旺。玉帝为之感动,认喜利姑娘为女儿,并封她为“喜利妈妈”,后来“喜利妈妈”就成了锡伯族人世代供奉的女祖宗。喜利妈妈的神位分为天地绳和象征物两部分,其中,天地绳是喜利姑娘留下的传世宝物,它的制作很有讲究,必须请子孙满堂人丁兴旺的两位老太太来做;天地绳上拴的象征物最早有三种,即弓箭、箭袋、扳子,后来增加到九种,除前三件外,还有嘎拉哈(动物骨头)、布条、摇车、小靴子、铜钱、木锨等,均用桦树皮制成,每件都有其特殊的象征意义。

如果生了男孩,就往天地绳上挂弓箭、箭袋、扳子,以象征孩子长大成为游猎的勇士和作战的骁将;若生女孩,则往天地绳上挂布条,以象征她长大后成为缝制衣物与操持家务的能手。

腊月十六是喜利妈妈的生日,当天族人将供品摆好,敬香鸣鞭。族人叩拜祖先和喜利妈妈。除夕夜敬祭喜利妈妈,是每个锡伯家族十分神圣的活动。由男主人将喜利妈妈请出,摆上供品, 燃香叩拜。一直展示到农历二月初二,才收拢放回原处。

《锡伯族人家的“喜利妈妈绳” 》来源:百度

2

传统食物与地理环境,民族生计方式

清代锡伯族所生活的地域范围广泛,受黑龙江地区地貌的影响,高山区、平原区、草原区等,皆有锡伯族活动的身影。因此锡伯族的生产方式也有采集、游牧、渔猎、农耕等,只是自然环境的影响与历史的变迁,在不同的历史时期的侧重点有所不同。

清前期的锡伯族生活在高山区,主要分散于兴安岭各处,呼伦贝尔草原以及嫩江流域。世代以狩猎、捕鱼为业,以采集为辅。“随季节的变化,主要采集山菜、山果类。这些食物的采集从清前期一直延续保留,并通过贡于皇室的方式为皇族提供食用。

清康熙年间,将不同地区的锡伯族编入八旗蒙古和八旗满洲,并被频繁地调配、充军、强制迁徙并移居新疆等地,生活在清代黑龙江地区的锡伯族被分散开来,所居之地分布广泛,但传统的狩猎、捕鱼、采集等生产习俗保留下来。

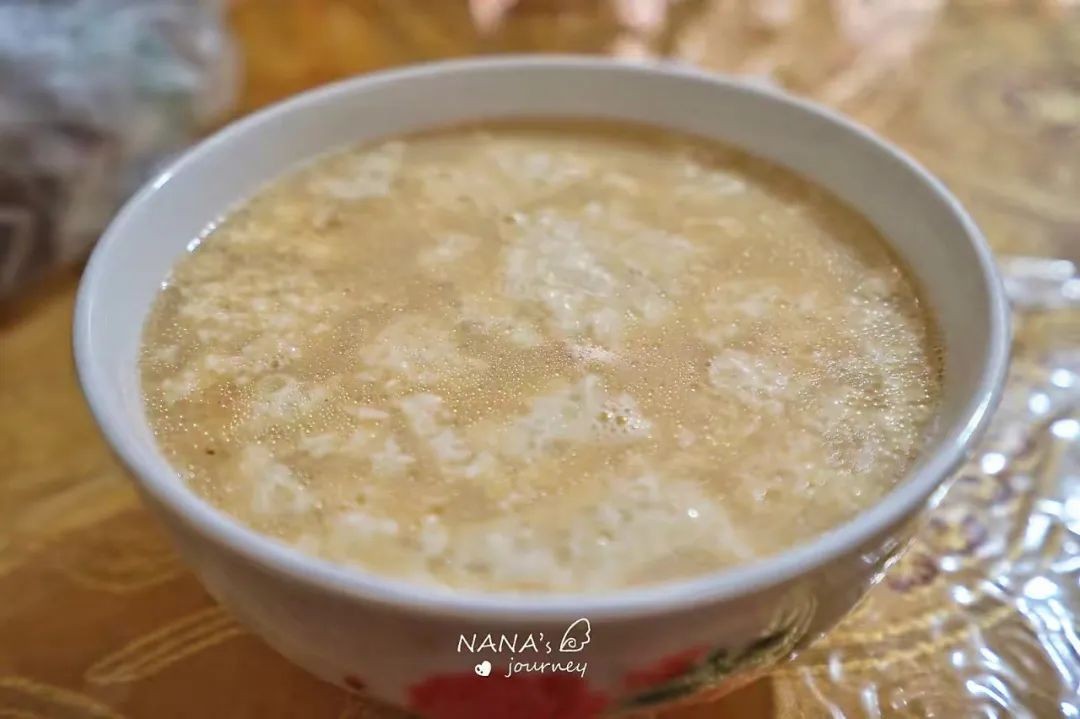

被编于八旗后,蒙古的锡伯族人继续发展畜牧业,并与蒙古族的草原文化相互融合,饮食上开始食用牛奶制作的乳品,如奶茶、酸奶、奶饼、面条、奶酪、酸奶疙瘩,并在所食用的馅饼中加入猪、牛、羊肉,在所食的米饭中加入牛奶称 “奶子稀饭”。另有伍他茶,伍他罗马音为 uta,满语有奶油之意,因此伍他茶的制作是在炒黄豆、玉米、麦子时加入糖和羊尾巴油、羊油或奶油。

从锡伯族所生活的自然环境看,锡伯族由高山区逐渐移居到平原区,生存方式也由渔猎与畜牧业逐渐转变为农业与畜牧业,同时结合手工业和商业贸易。

从东北的沈阳西迁至伊犁察布查尔,在艰苦环境中驻守边疆,与周边多民族接触交流等等历史现实因素,共同塑造了察布查尔锡伯族兼有传统与现代、保留自我又借鉴他者的文化样态。

饮食上,当地锡伯族习惯一日三餐,主食以面食为主,主要面食有fa efen(锡伯大饼)、tatara buda(抻面)、naren(纳仁)、馕等。锡伯人还常食用piyas(洋葱)、sengkule(韭菜)、南瓜、hatuhvn sogi(花花菜)、萨斯肯(主料为牛肉和蔬菜的乱炖)等食物。锡伯族早饭多饮用sun cai(奶茶),奶茶用砖茶加牛奶煮成,饮用时加入盐和orom(奶皮子)。

图源:百度图片《有奶皮子的咸奶茶》

图源:微信公众号“新疆我的家”《锡伯族传统早餐》

图源:大众点评《锡伯族韭菜辣子酱》

图源:微信公众号“新疆我的家”《锡伯族美食萨斯肯》

3

传统食物的确认、介绍和相关食物食用方法

锡伯族饮食中常见的食材

1. 豇豆(拉丁文学名:Vigna unguiculata (Linn.)Walp.)

由于旧时冬季气候寒冷漫长,无霜期短,新鲜蔬菜不能常年拥有,为了摄取足够的维生素,他们一方面在蔬菜生产旺季晾干菜以备冬春两季食用;另一方面,又窖藏大量的白菜、萝卜、马铃薯等。

这晾晒的干菜中就有锡伯族人爱吃的豇豆,锡伯族老人们说食用豇豆能够促进新陈代谢,明目养眼,增进食欲,养胃益脾。同时豇豆含有的蛋白质属于植物蛋白,是优质蛋白的一类,便于消化和吸收,还可提高人体免疫力,增强抵抗力。还有说多食用豇豆能够降低血糖,因为豇豆含有丰富的磷脂,吃豇豆补充磷脂,可以促进胰岛素分泌,促进糖代谢,从而降低血糖。

豇豆于秋季成熟,当地妇女老人一般会将一部分成熟的豇豆晒干在其他季节食用。她们会先将豇豆洗干净,摘掉有虫眼的地方,然后在锅里加入水,大火烧开,待水烧开后放入洗干净的豇豆,盖上锅盖,再次烧开后煮上大半分钟,翻个面,再煮半分钟,即可捞起,待捞起的干豇豆不烫手的时候,一根根搭在衣架上晾晒,直到晒到变干变硬就可以收了。收下来晒干的干豇豆一般用袋子密封保存,放在厨房干燥处,防止长霉。

《泡水后的干豇豆》图源:百度图片

晾干的豇豆角经常作为,锡伯族美食“萨斯肯”中的配菜,这是一种传统风味的炖菜。由牛肉、土豆、白菜、干豆角、胡萝卜等食材先炒后炖的特色炖菜,最后配些青、红辣椒用以点缀。这道菜与大杂烩有异曲同工之处,菜品搭配的营养丰富,颜色亮丽。这萨斯肯是新疆锡伯族的菜,也是结合新疆特有的饮食习惯和环境衍生的菜品。

2. 小麦(拉丁文学名Triticum aestivum L.)

锡伯族人喜食小麦,热爱面食,他们认为小麦能够养心神,敛虚汗。巧食小麦,可防治多种疾病。锡伯族的美食中有一样特别的小麦制品美食叫做米尊。

米尊是锡伯族调味用的具有民族特色的面酱。每年阴历四月十八日前,家家户户都将小麦数十斤发芽,刚发芽后倒入开水锅里煮熟,盛进瓦缸里,放在火炕最热处捂起来,等待麦子开始发酵,表面慢慢长出白的菌丝,发酵一直持续到麦子不再升温,手摸着表面温度变凉,将发好酵的麦子取出,摊开后晒干。用小石磨,磨成粉末状。磨好的酵麦粉。用少许水将酵麦粉打湿,捏成团状。放到瓦罐里,放置一夜。在容器里将酵麦面团用手使劲揉开,并和上适量的盐,加入适量凉开水,将麦粉打湿透,和成稠一点的糊状。然后将面酱装入酱坛或玻璃容器,不定期搅拌,直至发酵完成,浓香的麦酱成型,可干燥避光保存一个月左右。

3. (布尔哈雪克)椒蒿(拉丁文学名Artemisia dracunculus L.)

学名龙蒿,又名狭叶青蒿 、蛇蒿和青蒿,半灌木状草本,根粗大或略细,木质,垂直,根状茎粗,木质,直立或斜上长,常有短的地下茎,茎通常多数,成丛,褐色或绿色。

《椒蒿》图源:百度图片

椒蒿有祛风散寒、宣肺止咳、促进消化等的效果。促进消化。其精油能刺激肠胃, 促进消化,有助于治疗厌食、消化不良、肠胃胀气、打嗝和胃痉挛。椒蒿还具有祛风散寒的作用。可以喝椒蒿煎水,对风寒、咳嗽、哮喘有很好的治疗作用。椒蒿的营养价值极为高,也可以作为佐料加入到食材中去。

据说这道菜有着悠久的历史,锡伯族先民曾经历过漫长的渔猎生活,鱼肉是再平常不过的食物,一些看起来平平无奇的鱼,在锡伯先民的手中能做出花来,吃法也是多种多样,炖、烤、腌、晒不一而足。不知从何时起,锡伯族先民会在炖鱼的锅里加些椒蒿、韭菜,发现果然有些不同,不仅吃起来更加好吃,还有一定的治病的效果,时间一久,就演变成了今天的“布尔哈雪克炖鱼”。

4. 血肠

锡伯族的血肠也别具一格。宰羊时,用大盆装些盐水接血,然后在开水锅内稍煮凝结成血块,再将血块捣碎拌上剁碎的羊油和洋葱末、盐、姜粉、胡椒粉等料后灌肠,捆紧扎实,放入锅中煮熟即成。切片乘热食用,味道浓香,油而不腻。

一般取细毛羊的羊小肠或者大肠尾部三四寸处,因为其含有丰富的蛋白质,脂肪等成分,营养价值很高,还能够快速补充能量。中医认为,羊肠子性热,可以驱寒,保护肠胃,可用于胃寒病的治疗;还可以刺激肠道蠕动,帮助消化,起到润肠通便的作用。但羊肠子性热,不宜多食,容易引起上火。祖国医学早有精深的认识,药王孙思邈指出:羊肠"止疼,利产妇"。李时珍则进一步指出:"羊肠能暖中补虚,补中益气,开胃健力,治虚劳寒冷,五劳七伤"。

5. 韭菜(拉丁文学名Allium tuberosum)

韭菜在锡伯族人饮食中的地位也不可轻视,锡伯族人喜爱吃锡伯大饼,同时与之分不开的一种辣酱就是韭菜辣子酱,将新鲜韭菜洗净,切至丁状放入盆中加适量盐备用。将油烧热,加入辣椒面,制作油辣子,将烧开的油辣子直接倒入装有韭菜丁的盆中,然后搅拌均匀即可。但这个韭菜辣子酱,不宜长期保存,制作后的韭菜辣子酱放入冰箱,最好在一个星期内食用完,在没有冰箱的时候,都是现做现吃,早晨做的放在阴凉的房间中下午还能继续吃。

据了解,韭菜可以治病,用韭菜捣汁滴鼻,可以治疗中暑昏迷。将韭菜放在火上烤热,涂擦患处,可治疗荨麻疹。传统医学认为,韭菜性温,能温肾助阳,益脾健胃,行气理血。多吃韭菜,可养肝,增强脾胃之气。韭菜中的含硫化合物具有降血脂及扩张血脉的作用,适用于治疗心脑血管疾病和高血压。

6. 南瓜 (Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.)Duch. ex Poiret )

锡伯族人喜爱吃南瓜,逢年过节都会用南瓜和面粉做一些"油馃子"。南瓜性温、味甘,还能够润肺益气、化痰排脓。同时南瓜含有丰富的胡萝卜素和维生素C,可以健脾、预防胃炎、防治夜盲症、护肝,使皮肤变得细嫩,并有中和致癌物质的作用。

锡伯族饮食中常见的美食

1. 锡伯大饼:

锡伯族人每天必不可少的食物就是锡伯大饼了。做法很简单只需要将面粉与酵母混合加水,将面糊揉成光滑面团,面发至2倍大,再加入少许小苏打,将面团均匀分成中小块,擀成圆饼,放入平底锅中,待饼胚鼓起大泡后翻面(此面为“天”),边烙边转饼子,使其受热均匀,出现小泡(此面为“地”),带两面上色均匀便可食用。锡伯大饼一般不吃隔日饼,都是现烤现吃,所以吃起来松软清香,令人久吃不厌。(以前可能会吃隔日饼,但口感是比较差的,比较硬。)

2. “花花菜”锡伯语为“哈吐浑雪克”

用韭菜、青椒、红椒、胡萝卜、芹菜等各色蔬菜切丝,加盐、香油、白糖、醋、蒜及时搅拌并盛入瓦缸内腌制。可直接用菜坛保存,此腌菜最适合季节为十一月期间腌制,因为农家菜地最后一批菜为十一月期间霜冻菜,最适宜腌制。其次就是天热此腌菜放置会容易坏,这是一种锡伯族人过冬腌制的咸菜。

3. 辣罐

辣罐是锡伯族人独特的菜肴。通常将肉馅剁好,选用长辣椒切成2厘米左右一段将辣筋取出,再将肉馅灌入,挂糊后用油炸成金黄色捞出装盘上席。有的还要浇汁,吃起来香辣带甜,开胃爽口,能刺激食欲。特别是用发面饼卷食,风味更佳。

4. 尼姆哈鱼炖子

制作时,先将鲤鱼去鳞开膛,洗净,切成小块。一勺清油倒入锅里烧开,放入鱼块烧炒。鱼块炒至呈黄色,再加少许葱末、辣面子、盐和酱油、醋,翻炒几次,然后倒入小半锅水,放入香蒿(香蒿属于青蒿的一种,为桔梗目菊科植物。)煨炖,再加入切好的韭菜、调好的生面糊和少量味精,搅拌几次,起锅就可以美餐了。

5. 全羊宴

全羊席是锡伯族最具特色的肉类菜肴。全羊席的锡伯语为“莫尔雪克”,意为“盛在碗里的菜肴”。2009年,全羊席作为传统技艺类被列入新疆维吾尔自治区第二批自治区非物质文化遗产代表作名录。其主要用料为羊的心、肝、肺、大肠、舌、血等,共12道菜,做法考究,风味独特。如有尊贵客人来访,锡伯族杀羊做成丰盛的全羊席来款待。

辣罐(图源:百度百科)

4

传统食物的食用禁忌

在新中国成立之前,锡伯族的宗教信仰很复杂,有信仰藏传佛教的、有信仰萨满教的的,有信仰自然界诸神的(猎神、鱼神、畜神、天地神等),有信仰喜利妈妈的,有信仰灶神、门神的,有信仰武神的,等等。但是,在锡伯族的信仰中,有很多人以实用主义为前提,对其信仰并不是十分虔诚,解放后,很多人已经逐步放弃了各种对各种神灵的崇拜和信仰。但是对神灵的崇拜却促进了锡伯族的一些禁忌的形成。例如,锡伯族人在捕鱼时,对打下的第一条鱼,是禁忌食用的,必须供奉在祭坛上,供鱼神食用。

吃发面饼(称发拉哈额,分天面、地面,上桌时掰成4份,天面朝上,地面朝下)时,忌地面朝上,认为地面朝向,意味翻天;禁止扣碗,若吃饭后将饭碗扣在桌子上,被认为至少这家以后的粮食和食物都会流失于地下,必遭饥荒;禁止脚踩食物等。

锡伯族妇女在坐月子期间禁吃凉性食品;不能碰凉水;不能吹风、梳头、刷牙;不能吃酸辣、较硬食物。

5

传统食物的特色食物相关的传统仪式/节日

西迁节

锡伯族将每年农历四月十八日定为西迁节,锡伯语称“杜因拜专扎坤”。过西迁节时,大家都会在早晨准备锡伯大饼,中午家家吃鱼(如布尔哈克雪鱼),户户炖肉(萨斯肯),届时还要三五成群到野外踏青摆野餐。过去各家各户都要制作面酱(米尊),盛入瓦缸中,作菜肴的调味品。

西迁节多为新疆的锡伯族人民庆祝的节日,我认为这个节日以及锡伯族人民喜爱的食物多为唯物主义的存在,由于当时的历史情况,锡伯族一大部分人群被迫西迁,这一路上路途遥远条件艰辛,所能食用的食材大多是方便食用方便携带的,比如萨斯肯:好保存的干豆角、土豆、胡萝卜等根茎类蔬菜,再加入一些牛羊肉,在大锅里一炖即可食用。还有作为游猎民族,锡伯族擅长捕鱼,在迁徙过程中,会利用所捕捉的鱼和当时所见的带有芳香味的椒蒿(我们称它为“布尔哈克雪”)一起炖煮,从而获得鲜美的布尔哈克雪炖鱼。我认为在当时的条件下,这样的食材简单有营养、方便快捷。而西迁节也是由此而来,让日后的祖祖辈辈都铭记这样的历史,这不仅仅是一个大家一起庆祝的日子,更是人们将戌边屯垦历史及其培育的坚韧不拔的民族精神传承的时刻。

200多年过去了,每逢农历四月十八日这一天,人们都将隆重开展各种纪念活动。西迁节的庆祝活动丰富多彩。西迁节这一天,锡伯族的男女老少都要穿上盛装,欢聚在一起,欢歌笑语,他们以此表达对故乡的思念和对未来美好生活的憧憬。这种节庆活动集中展示了锡伯族灿烂悠久的文化传统、民族心理、民族情感、民间信仰、民风民俗及各种工艺和歌舞艺术,有丰富的文化内涵和宝贵价值。还承载的原始文化或次生、再生文化形态;锡伯族先民的生产生活与社交、节庆活动;在不同历史时期的嬗变,所表达的生命意识空间和拓展的生存意识空间。

锡伯大饼雕塑(作者:刘嘉琪 拍摄于锡伯民族博物院)

抹黑节

抹黑节是锡伯族人民另一个饶有风趣、独具特色的传统节日。有关抹黑节的来历,锡伯族中流传着许多传说。其一传说是:每年农历正月十六日这天“五谷之神”要下凡巡视,人们互相往脸上抹黑,是为了祈求五谷不之不要把黑穗病传到人间,使小麦丰收,百姓平安;另一传说是:很久很久以前,有一个年轻的媳妇,把烙糊了的发面饼喂了狗,而得罪了巡天神。因此,巡天神要惩罚一下不珍惜粮食的人。第二年,巡天神就施展法术,使锡伯族种的庄稼都变黑了。结果到了秋天收的全是黑籽。这下人们都慌了神,不知道如何是好。最后,全村人一起向巡天神请罪,并发誓宁愿将自己的脸抹忧黑,也不叫麦子生病,庄稼结黑籽。巡天神被人们的诚心所感动,收回了法术。所以后来人们就在每年的正月十六,把自己的脸抹黑,来代替庄稼受惩罚。

所以这一天,人们起得特别早,把晚间准备好的抹黑布(抹锅底的黑灰)或毡片带上,走向大街伺机抹黑的对象。闲不住的年轻人成群结伙挨家串户去抹黑取闹。遇到老年人也不放过,不过要跪地施礼请安,再向老人额头抹一小黑点,以示尊敬。尤其是姑娘,很少有人能逃脱脸上不被抹黑的,此时姑娘们也毫不畏惧,用同样的手段往小伙子脸上抹黑。

锡伯族的抹黑节体现出锡伯人民对自然和粮食的敬畏。

抹黑节习俗(图源:百度百科)

春节

锡伯族的春节同传统春节无太大的区别,但在饮食方面会有一些特别指出,比如锡伯族人民春节的时候锡伯族会吃“郎午”饺子,“郎午”即为南瓜,将南瓜切成丝,再加上肉末、葱、姜、蒜、油等做馅子,宝成大饺子后再蒸煮;同时在除夕前会炸“油果子”也就是南瓜面做的面食经油炸得到的点心。

利用食材南瓜做的油果子(图源:百度百科)

6

传统食物的社会功能

锡伯族大多数习惯日食三餐,主食以米、面为主,过去食用高粱米居多。面食以发面饼为主,也吃馍馍面条和韭菜合子、水饺等。

锡伯大饼是锡伯族人日常主食的一部分,就像汉族人的米饭,维吾尔族的馕和哈萨克族的奶茶一样,一日三餐平常至极。其实不然,因为其制作简单作为西迁之路的主食。因此居住在这里的人们以烙制锡伯大饼的方式来纪念锡伯族“西迁”戍边的先辈们。只要走进锡伯人民的家庭,就可以感觉到那种浓浓的民族习惯,那种对于锡伯大饼的虔诚让人心动和惊讶。

“锡伯大饼”。这种饼用面粉、碱面和水制成,在锅中烙出来,一般直径三四十厘米,厚度约一厘米,带有烙制花纹的叫做“天”,另一面则是“地”。这种饼的吃法很讲究,食用时必须“天”朝上、“地”朝下,掰成四块,体现了锡伯族的天地观念和民族习惯,天和地是不可以倒置的。

大饼在摆放的时候必须天压着地,也就是大花朝上,小花朝下。吃的时候要天包地,小花向里,夹上自己喜欢吃的菜或是辣椒酱。锡伯族是一个信仰萨满教和佛教的民族,萨满教的本质像其他宗教一样,是关于神灵的信仰和崇拜。这样的吃法可能是其宗教信仰在生活中的延续。

在察布查尔锡伯自治县曾经流传着这样一种说法:能否做好发面饼,是公婆评价一个新媳妇是否“称职”的“三好”标准之一 。即:灶台是否干净,丈夫的衣领是否有黑垢,发面饼是否烙得好——不会烙大饼的姑娘甚至会嫁不出去 。在锡伯族群众中还有一个传说:新媳妇第一次为公婆做早餐,烙得第一张发面饼先背着家人偷偷吃掉,因为第一次为公婆做饭难免心情紧张、掌握不好火候 。第二张发面饼烙好后,新媳妇又悄悄把丈夫叫进厨房品评 。之后,新媳妇才有自信将第三张发面饼呈现给公婆 。这一情形与古诗“三日入厨下,洗手做羹汤 。未谙翁食性,先遣小姑尝”所描写情境非常相似 。

锡伯族人做发面饼的酵面也有说头,说它是200多年前从东北西迁时带出来的;在近两年的西迁的路上,人们每天一如既往地做着发面饼,将酵面带到了伊犁 。锡伯族发面饼的做法很有讲究:前一天晚上发面,第二天一早烙饼 。烙饼的技法是“三翻九转”,即饼子在锅里只翻三次,每翻一次又左右转动三次 。以这种“程式化”的工序烙出的饼子,皮儿像馒头皮一样薄而软,中间发得似蜂窝 。做发面饼还有一个讲究,就是不放油。

锡伯族人吃发面饼时,佐以自制辣酱、花花菜 。自制辣酱并不很辣、有淡淡的甜味,还拌有新鲜韭菜 。用辣酱卷大饼,吃起来特别爽口 。花花菜是锡伯族人的特色菜,秋天人们把芹菜、白萝卜、胡萝卜、韭菜等切成丝腌在坛子里 。它与普通咸菜的不同点是咸味很淡 。手巧的人腌制的花花菜红、黄、绿、白色彩分明,看上去如新鲜菜一般 。

锡伯人还用某些食品来治疗疾病,如用不加盐的热鸡蛋治嗓子肿痛,用红糖、高粱米、葱须、姜片熬水治伤风感冒,鸡蛋内故人白矾,煮熟治肠炎、痢疾。猪心加朱砂煮吃治心口疼,冬青加麻雀脑汁治冻疮,等等。

由于锡伯族是射箭民族,也从而铸就了一种社会关系。锡伯人打围有个古老的习俗,不论猎取的野味多少,所有参加者无论大小都是平均分配,即便过路人碰到分猎物时,也毫无例外地分得一份。不过,猎物的头和蹄子应分给首先命中者,这是一种奖励。锡伯人认为,猎物是大自然赐予大家的,不是属于哪一个人的,不能独用。锡伯人不光把打围看成是取得食物的手段,同时还把这看成是一种团结和吉祥的象征。

锡伯族人是忌食狗肉和禁用狗皮:锡伯族发源于内蒙古呼伦贝尔,系打牲部落。狗是锡伯族的一种劳动力和忠实的伙伴。平时它为锡伯家庭看门望户,防止盗贼窜入;当孩子们进山时,它能保护小主人的安全;当放牧时几条猎狗可保护上百只的羊群;当夫妇共同上山打猎时,把孩子放在摇车里,留一只狗在下面守护,然后大人带着其它的狗去打猎,这时狗又是猎人的左膀右臂,帮助猎人捕获猎物。

锡伯族过去在饮食上有许多必须遵守的规矩,比如经常食用的发面饼,上桌时分天、地面,天面必须朝上,地面朝下,切成四瓣摆在桌沿一边。吃饭时不得坐门坎或站立行走,禁止用筷子敲打饭桌、饭碗,或把筷子横在碗上。全家进餐按长幼就座,以西为上,过去父子、翁媳不得同桌。晚辈路上遇见长辈要问安并让路;平辈见面要相互问好。客人来访,儿媳要出来装烟、倒茶,若装烟、倒茶的与客人辈份相等,客人应起立或欠身双手接;客人告别时,全家要出来送至大门口。

锡伯族食用“白肉血肠”的传统来自满族, 满族在大年初二有祀天之传统习俗, 食用白肉血肠时要“合族而食”并不可蘸料, 以食净为吉。受满族的影响, 锡伯族在置办筵席之时也有类似于满族的“八大碗”, 有文献记载为“六碟六碗”。六碟和六碗并非将食物限定在六碟肉和六碗菜中, 而且盛载食物的餐具也没有限定在碟子和碗上, 主要是指上菜的数量。

7

传统食物的传统种植/畜牧经验

锡伯族,是西北部少数民族中较早从事农业生产的民族。清初,锡伯族便开始种植水稻,清代文献中称为“锡伯米”。1766年部分西迁至察布查尔地区,至19世纪初察布查尔渠修通,锡伯营八个牛录扩垦耕地78700余亩。东北的锡伯族至清朝中后期,也以农业为主,农作物主要有小麦、玉米、高粱、大麦、胡麻、油菜籽、谷子、葵花、烟草等。

在锡伯族生产活动中,牧副业也占一定的比例。农民大多蓄养马、牛、羊等牲畜,不仅供自食自用,而且其蓄养规模也越来越扩大,出现了不少专业户。锡伯族的副业主要有园艺、渔业,还有少量狩猎业。园艺有蔬菜和果树种植,也有榆木、杨树等木材树木种植。渔业是重要的副业生产之一。察布查尔地区的锡伯族,有在伊犁河捕鱼的良好条件。清以来,锡伯族多从事农业生产,种植小麦,饲养牛羊。锡伯族为游猎民族旧时也有捕鱼的习惯,到捕鱼季节,会捕鱼以食用。主食以粮食为主,饮牛奶食奶干,副食以蔬菜为主,肉类次之。春天有菠菜、韭菜、小白菜,夏秋有土豆、靶豆、茄子、黄瓜、辣椒、萝卜、芹菜等。冬日则以白菜、萝卜为家常菜。家家渍酸菜,做各种咸菜与泡菜,挖窖储白菜及萝卜,一直吃到第二年春。肉类有鸡、鸭、猪、牛、羊等家畜、家禽肉。

1949年后,锡伯族人的生活水平逐渐提高。进入20世纪80年代,所种植的主食逐渐以水稻、小麦、高粱为主,其吃法与汉族基本相同。蔬菜的种植方式和肉类各种副食品的吃法也和当地汉族无异。

8

传统食物的民族认同

新疆的锡伯族,从东北的沈阳西迁至伊犁察布查尔,在艰苦环境中驻守边疆,与周边的民族接触交流相互影响,共同塑造了新疆地区锡伯族兼有传统与现代、保留自我又借鉴他者的文化样态。当地的饮食文化也对后来锡伯族的饮食体系塑造造成了一定程度的影响,在适应当地环境后形成完整的饮食体系并沿用至今,这也是锡伯族人民认同感、归属感的交织场域,通过把握各地域饮食文化的同一性,并厘清其交融性、辨明其联结性,构筑了中华饮食文化认同的基础。

9

我作为锡伯族的感受

作为锡伯族的感受

我是土生土长的新疆锡伯族,受到新疆这片多民族土地的包容,同时,我身处在锡伯族族人相对多的地区,也很好的受到了这里相对浓厚民族氛围的感染,小时候无事做的时候便会去爷爷奶奶家吃喝玩乐,他们会说锡伯族的语言,会做锡伯族的饭菜,传承者锡伯族的文化。

幼时不懂得大道理,只觉得好吃好玩就是好事儿。我好动,在奶奶家的时候我喜欢在奶奶的果园里帮奶奶摘菜、爬树摘果子,摘完蔬果陪奶奶在厨房里做饭,奶奶手很巧会沏茶、会腌菜、会做大饼、会拉拉面、还会炖超级好吃的肉与菜。早晨少不了奶茶和锡伯大饼,吃大饼少不了花花菜和韭菜辣子酱,在民族文化中少不了来自饮食的独特文化,而每一个特别的传统食材又因为历史地理的原因相互关联。

那时我就觉得作为一个少数民族是很幸福的,我们有我们的文化,因为少而显得特别。也正是因为如此,我才觉得文化的传承才显得尤为重要。

几十年来传统食物和现代食物的关系和变化

在我的印象里,小时候的饮食习惯与现在的饮食习惯还是有一些出入,由于现在的人们追求低碳水饮食,早晨可能就不太会使用锡伯大饼,而这个以前当作生活习惯的早餐正在被粗粮,如玉米、红薯等食物所代替,而成为了游客们游玩时来吃的民族特色早餐,但在新疆这些饮食文化还是被保留着,但是也是在慢慢变少,我的叔叔经营着一家锡伯族早餐店,每天来的人很多,大多是中老年人,是不是也会有一些年轻人,但为数不多,早餐店的生意是相对不错的,也能看出来人们也是喜爱这些食物的,我想也许将小麦粉换成粗粮粉是否就会健康些?会有更多受众?我觉得我的想法是有些肤浅,食材的更换会造成口感体验的天差地别,也并不是随便说说就可以完成的。

锡伯族的美食是我美好的记忆,在外上学我会想念家乡的饭菜,特别的食物和特别的味道总是显得那么珍贵,这让我时刻对自己民族的身份有所认同。我想其实适量食用锡伯大饼也不会怎么样,搭配着有丰富蔬菜的腌制花花菜,还会有优质的肠道菌群,再来一碗不加糖的鲜奶茶和一颗鸡蛋,也是非常的健康。说到底这还是搭配与量的关系。

我是一个不折不扣的美食爱好者,作为锡伯族,我对本民族了解最深的也是生活习惯中的饮食习惯了,同时我也是一个有长期健康生活减脂经验的人,并且对食物的搭配感兴趣,对任何食物,无论高低热量的食物都怀有敬意,因为在我看来人类摄取食物是人感知这个世界最直接的方式,每一种食物都有它存在的意义。所学的专业也是食品方向,所研究的方向为营养方面,但才疏学浅,还在努力学习的路上。

这一次的写作提醒我这些珍贵的文化正在被淡忘,提示我去了解和记录这些文化,让我在最好的年纪用自己的方式去守护民族文化。

此文为良食独家原创系列文章之一,观察食物体系,提升食物素养,探索可持续发展之道,期待更多的优质文章出现。

本文作者: 刘嘉琪 ,是一名来自新疆伊犁河谷的锡伯族女孩,现就读于西北农林科技大学葡萄与葡萄酒工程专业。

参考文献

[美]大贯惠美子,《作为自我的稻米:日本人穿越时间的身份认同》,浙江:浙江大学出版社,2015年

严海蓉:《食物的美好风味背后,有着全球食物体系的阴影》,澎湃新闻ccccccc/xc5smki5a2f.cn >余舜德,《体物入微:物与身体感的研究》,台北:清华大学出版社,2008

钟淑如,王龙杰,曾国军,《跨越地理边界的地方性食物——以广州流动群体的饮食消费为例》,人文地理,2022年第 4期,39-45页

Eden S, Bear C, Walker G. Mucky carrots and other proxies: Problematising the knowledge- fix for sustainable and ethical consumption[J]. GeoForum, 2008,39(2):1044-1057.

《5月1日12时起,青岛进入休渔期!》,光明网https://m.gmw.cn/baijia/2021-04/29/1302263780.html

《海洋渔业》,青岛市情网,2021-12-01 http://qdsq.qingdao.gov.cn/ssqd_86/hy_86/202204/t20220414_5500929.shtml

Giddens, A., The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1990.

[德]乌尔里希·贝克,《风险社会:新的现代性之路》,张文杰、何博闻,译,江苏:译林出版社,2022年

FAO. 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Rome, FAO.https://doi.org/10.4060/cc0461en

-END-

编审:Melinda、王泽远、刘晓慧

图/文稿:刘嘉琪

编辑:小妍