他是桂系军阀的三号人物,打仗不如李宗仁,搞政治是一把好手

他是桂系军阀的三号人物,打仗不如李宗仁,搞政治是一把好手

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

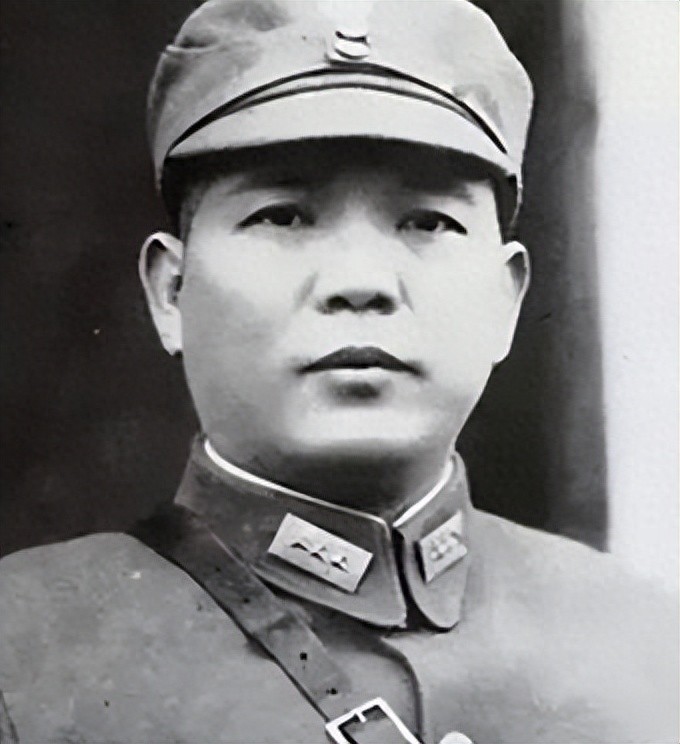

桂系军阀中,李宗仁和白崇禧的名字人尽皆知,但提到黄绍竑,许多人可能会觉得陌生。

然而,历史的复杂往往藏在这些不那么耀眼的名字背后。

黄绍竑,这位桂系的“三号人物”,虽不以战功闻名,却在政治上留下了浓墨重彩的一笔。

他的故事,就像一本看似平淡却暗藏波澜的旧书,每一页都在讲述如何用智慧化解危机,用选择改变命运。

1948年,国共内战进入尾声,蒋介石的国民党军节节败退,局势已无可挽回。

而在国民党内部,权力争斗也愈演愈烈,副总统的竞选成了焦点。

李宗仁和孙科,一个是手握兵权的桂系领袖,一个是蒋介石倚重的嫡系代表,斗得不可开交。

就在这关键时刻,黄绍竑的一通电话,让这场纷争出现了戏剧性的变化。

这通电话是在李宗仁最焦头烂额的时候打来的。

当时的李宗仁正面临蒋介石的强力打压,孙科在蒋介石的支持下咄咄逼人,而李宗仁虽然得到了不少国民党派系的支持,却始终无法彻底压制对手。

就在这种胶着状态下,黄绍竑主动联系了李宗仁,并直接劝他退一步。“德邻莫慌,你先退一步!”这句话乍听像个劝和的建议,但细品却满是攻守兼备的智慧。

黄绍竑的建议,不仅帮李宗仁解了燃眉之急,还让他在这场政治博弈中占据了道德高地。

果然,李宗仁假意退选,反而赢得了更广泛的支持,最终成功当选副总统。

这一招“以退为进”,真正体现了黄绍竑的政治眼光。

但黄绍竑的故事绝不仅仅止步于此。

他的一生,充满了选择与妥协的痕迹,而这些选择背后,往往藏着他对局势的深刻判断。

回到更早的时候,黄绍竑的起点似乎并不起眼。

他出生在广西一个书香门第,父亲是举人,这让他从小受到良好的传统文化教育。

晚清民国时期,社会动荡,读书人想要出人头地,往往只有一条路——投身军旅。

黄绍竑选择了进入桂林陆军小学,随后考入保定军校。

在保定军校的学习经历,不仅让他掌握了军事技能,更让他结识了一批志同道合的同学。

这些同学,在未来成了他步入广西军政舞台的重要人脉。

毕业后,黄绍竑回到广西,加入了陆荣廷的部队。

凭借自身的才华和背景,他迅速崭露头角。

然而,他的真正转折点,是1921年与李宗仁、白崇禧的合作。

三人联手平定了广西的内乱,统一了全境。

李宗仁和白崇禧负责军事,黄绍竑则主抓内政,被任命为广西省政府主席。

可以说,从那时起,广西的内政建设便打上了黄绍竑的烙印。

与李宗仁、白崇禧相比,黄绍竑并不是一个冲锋陷阵的将军,他更像是一个幕后策划者。

他执掌广西期间,大力推进现代化建设,创办了广西大学,发展交通和经济,为广西培养了一批人才。

有人说,没有黄绍竑的内政稳固,就没有桂系的进一步发展。

尽管他的政绩显著,但他与李、白二人之间的分歧却逐渐显现。

桂系的内部矛盾其实一直存在。

李宗仁和白崇禧主张对外扩张,试图将桂系的势力延伸到全国,而黄绍竑却认为,桂系的根基在广西,与其冒险扩张不如巩固后方。

他的保守态度让他逐渐被边缘化,特别是和白崇禧的矛盾尤为激烈。

白崇禧性格强势,行事果断,而黄绍竑则更注重策略和稳妥,两人的分歧不可调和。

面对这种局面,黄绍竑选择了退出。

他主动提出离开广西,转而投靠蒋介石。

这一选择,在当时引起了不小的震动。

有人认为他是背叛了桂系,也有人觉得他是识时务者为俊杰。

但无论如何,这一决定确实缓解了蒋介石与桂系之间的紧张关系。

1949年,随着国民党政权的崩溃,黄绍竑再次做出了一个令人意外的决定。

他代表国民党政府参与和平谈判,却在谈判过程中毅然决定弃暗投明,公开投向共产党。

这一举动,既是他对蒋介石政府失望的表现,也是一种顺应大势的选择。

有人评价黄绍竑,说他不像李宗仁和白崇禧那样能征善战,也不像蒋介石那样独断专行,却总能在关键时刻做出最符合自身利益的选择。

这种“选择的智慧”,贯穿了他的一生。

他的每一次转身,看似是妥协,实则是一种对局势的深刻洞察。

写到这里,黄绍竑的形象或许已经清晰了许多。

他不是那种一战成名的英雄,也不是那种始终站在舞台中央的领袖。

但正是这些“不那么显眼”的人,用他们的智慧和行动,推动了历史的进程。

有人说,黄绍竑的一生很像他写的诗,表面平淡无奇,实则暗藏深意。

这种深意,也许就是他留给后人的最大财富。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!