三线回忆录之“三线厂的露天电影”

三线回忆录之“三线厂的露天电影”

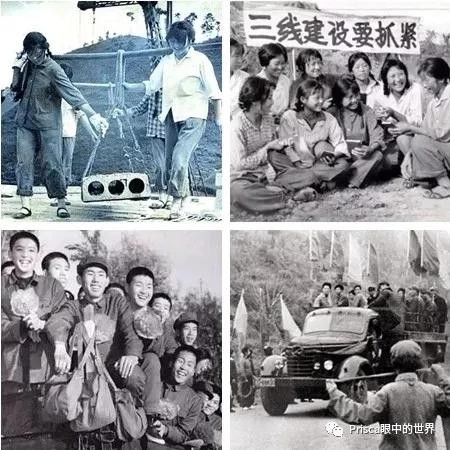

三线”这一概念出自毛主席关于三线建设的战略构想。在这个构想中,他把全国划分为前线、中间地带和三类地区,分别简称一线、二线和三线。用今天的区域概念来说,三线地区基本上就是不包括新疆、西藏、内蒙古的中国中西部内地,在60年代准备战争的特定形势下,成为较理想的战略后方。

三线建设

“三线建设”从1964年开始至1980年结束,历时16年。按照“靠山、分散、隐蔽”的选址原则,先后共有400万人在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的时代号召下,来到祖国大西南、大西北的13个省和自治区的深山峡谷、大漠荒野。(图中红色地区)

三线人拖家带口、肩扛人挑,用血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。其中,陕西就有400多个三线项目,分散在关中和陕南山区的48个县里。

到了上世纪80年代末90年代初的时候,大部分地处偏僻的三线企业和科研单位开始搬迁到大城市或交通发达地区,一度曾经热闹的山沟、丛林和荒漠又重新归于平静和荒芜。如今三线建设这段历史也逐渐被淹没在岁月红尘之中,只有那些曾把自己生命中最美好的时光留在那里的三线人还会偶尔回到老厂里看看,唤醒记忆中沉睡的点点滴滴。

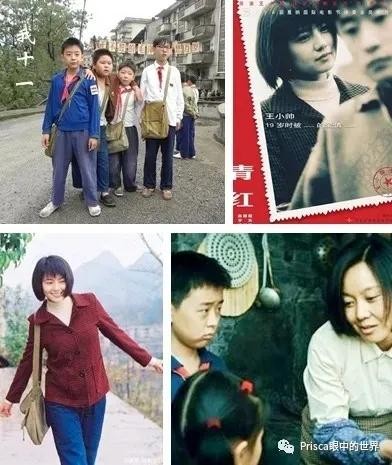

近年来反映三线题材的电影有三线子弟王小帅导演的影片《青红》、《我十一》,电影中那些似曾相似的生活场景,唤醒了我心底对大山深处的记忆。因为我就是一名三线子弟,当年我的父母在上世纪六十年代参加了三线建设,也把四岁的我带到了位于陕西省商洛山区的电子工业部第853厂,直到1983年我才离开山沟来到北京上大学。

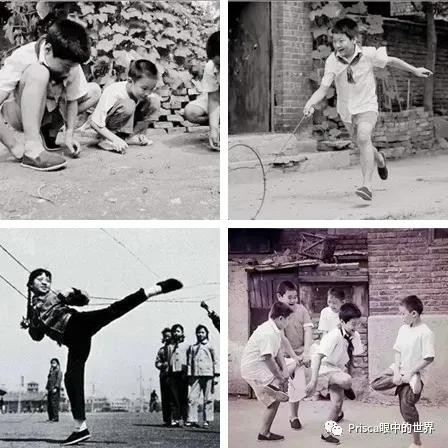

在那个精神和物质生活都极度匮乏的年代,大山里的生活是现在的年轻人无法想象的,不过孩子们总是可以找到一些游戏而自得其乐。我们儿时那些老游戏现在的孩子恐怕都没有听说过,跳房子、跳皮筋、骑驴、斗鸡碰拐、砸沙包、老鹰捉小鸡、滚铁环、拾拐、踢毽子、弹球、叠三角、纸飞机、吊杏核、捉迷藏、打弹弓等等。那时的我们没有现在这么多作业,没有补习班和兴趣班,没有电视和电脑,孩子们放学后写完作业就是疯玩儿。

三线厂的CBD——大操场

对于三线厂的大人和孩子们来说,最令人兴奋的事应该就算是看电影了,放电影的日子就像过节一样。我们厂里放电影有两个地方,一个是大操场,一个是大礼堂,大礼堂和一座三层高的行政办公楼建在一起,办公楼前面就是大操场,用现在的话说这里就是当时厂里的CBD了。

大操场是我们853厂最大的一块平地,这里经常举行大型的集会活动,像放电影、开全厂职工大会、举办子校的运动会、举办职工篮球比赛等等。

正对着大操场的这座行政办公楼算是厂区的门面。

其实这座楼的原貌是这样的,这是1977年LP和她的姐姐弟弟及堂姐在大操场上留影。

大约在十多年前一个地方上的集团公司看上了这片废弃的厂区,将一些有利用价值的建筑加以改造整修,并拆除了大操场和大礼堂对面的一大片老房子,使得现在的厂区面貌焕然一新,空间也更为宽敞。

大礼堂的两端各有一座附属建筑,右手边的是行政办公楼,左手边的这座楼是职工活动中心。

大礼堂算是厂区最大的公共建筑了,除了开会放电影,当年厂里的和子校的文艺演出都是在大礼堂里举办的,儿时的我曾在这里多次登台演出。

行政办公楼位于大操场和大礼堂之间,电影放映室位于行政办公楼二楼正中间的一个房间里。一般放电影都是在大操场上,碰上下雨天或下雪天,放映机机头一转,就可以在礼堂里放电影了。

月夜星空下的露天电影

电影预告通常是中午或晚上下班时通过工厂的大喇叭广播的,我们厂里的电影放映员姓郭,他的大名厂里妇孺皆知,他的儿子是我的同班同学。他平时走在路上,被问的最多的就是今晚有没有电影,经他口中发布的小道消息基本上是权威的。

大人白天要上班,占座位都是孩子们的事情,每次晚上放电影,下午就开始有人搬着椅子板凳来到操场上占位置了。大家都会自觉把小凳矮椅放在前面,长凳高椅放在后面,占了位置后小孩子们就开始在大操场上玩耍,等待夜晚的到来。

操场上固定有一根钢索,是用来挂银幕的。一般是厂工会的几个人在天黑之前负责把银幕抬出来,再挂到钢索上。记得有一次,大家费了半天劲儿银幕不知何故一直挂不上去,必须要有人爬到一侧的杆子上去才行,这个任务后来是厂里一个十多岁的“傻小子”(就是有一点弱智)完成的,平时他总被大家嘲弄和欺负,这次总算是露了一回脸。

开始放映之前,放映员要调整光束在银幕的位置和焦距,会用白光先打到银幕上,这时就是孩子们恣意快乐的时候。有人跑到前排,或扔起帽子,或用手摆出造型,让影子投到银幕上,引来大家的一片哄笑声。

那时电影拷贝紧张,特别是碰到一些比较紧俏的片子,往往需要周围四个厂在同一个晚上放映,所以一箱胶片就要在四个厂之间周转。有时候电影放到一半就暂停了,大家就只能坐在那里干等着,每当听到暗夜里由远而近传来跨斗摩托的轰鸣声,大家就知道胶片来了,于是全场一片鼓掌欢呼。

在放映正片之前,一般会先放映几个新闻电影制片厂拍摄的“新闻简报”,类似于现在电视上的《新闻联播》。大部分的内容都是国家领导人接见外宾,每次镜头中出现毛主席的时候,大家都会热烈的鼓掌,当年“新闻简报”上的常客是柬埔寨的西哈努克亲王和朝鲜的金日成主席。

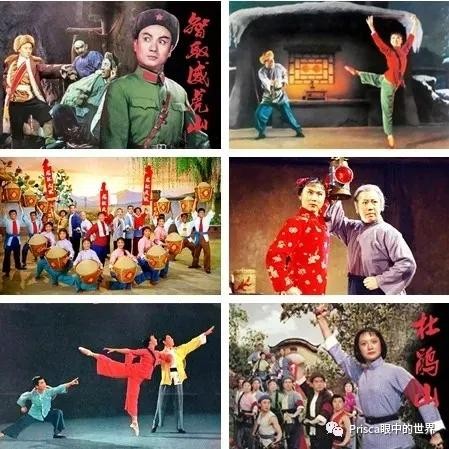

在1976年之前的文革年代,由于四人帮插手操控文艺界,电影是深受其害的“重灾区”,国人能看到的国产影片屈指可数,看的最多的就是那几个样板戏改拍成的电影。

除了一些当时的国产片,其间也穿插着一些朝鲜、阿尔巴尼亚、南斯拉夫这些社会主义阵营国家的译制片。那个时候流行着一句顺口溜:“中国电影新闻简报,越南电影飞机大炮,朝鲜电影哭哭笑笑,阿尔巴尼亚电影莫名其妙,罗马尼亚电影吵吵闹闹,苏联电影搂搂抱抱”。

那个年代也流行着许多经典的电影对白,看过电影后的第二天,一些电影中的对白立马就火了,例如“打一枪换个地方”、“高,实在是高”、“面包会有的,牛奶也会有的”、“消灭法西斯,自由属于人民”、“我胡汉三又回来了”等等。

粉碎“四人帮”后,随着文革前拍摄的大量优秀国产影片的解禁和一些国外译制影片的上映,我们才知道电影上的女主角除了那些清一色的女汉子型的赤脚医生、铁姑娘队长、妇女主任之外,还有阿诗玛、林道静、五朵金花这些令人赏心悦目的美女主角。

文革结束后,电影界通过拨乱反正、解放思想,艺术生产力大大提升,从八十年代开始兴起电影创作的新高潮,那时的中国电影在题材、风格和形式等方面都达到了前所未有的新高度。同时也造就了一批深受观众喜爱的明星名导,那时是国产电影的黄金时期。

懵懂的青春记忆

在大操场上也曾留下过我懵懂的青春记忆,那是在我十二三岁时的一天,我平时是很少去占位子的,一般都是电影快开始了,才到银幕背面找个地方坐下来看电影。但那天不知为啥,我下午就早早去占位子了,然后和几个小伙伴在操场上闲坐着。

当时银幕背面的空地上有一对姐妹在学骑自行车,那个妹妹大概刚刚学会,掏着腿一圈一圈的骑着,似乎还有点得意洋洋,并不时朝我这边看看。忘乎所以间她突然就摔倒了,姐姐过去把妹妹扶起,并说了句什么,几个月后这两位姐妹就跟随父母调动离开了山沟。

从山沟到北京

1983年夏天我离开三线厂去北京上大学前,在厂门口留影纪念。

十来年后的1988年,我在北京跟那个妹妹重逢,当时我正在航天部读研究生,她刚刚大学毕业分到了中科院工作。她告诉我她姐姐当时是这样说的:“是不是看见某某你就来劲,好啊,你喜欢某某,看我回去告咱爸不”,某某就是本人的名字。再后来,这个妹妹成了我的老婆。

正是那一方银幕成了我们了解大千世界的一个窗口,虽蜗居深山僻壤,我们的心中同样憧憬着诗和远方。也感恩国家恢复了高考,让我们这山里长大的孩子能够通过读书走出大山,迈上更精彩的人生舞台。

作者:人在旅途的Gao